デザイン会社 btrax > Freshtrax > 2022年 UXデザインに訪れ...

2022年 UXデザインに訪れる変化予測

世界的なパンデミックの流行が我々の生活を一変させてからすでに2年近く経っている。この2年間でインターネットと技術的なデバイスの使用量が増加し、仕事とプライベートでの交流方法を大きくシフトさせた。

それに伴い、オンライン・オフライン共にユーザーニーズも変化し、新しいユーザー体験の設計が求められている。

また、あらゆる業界でユーザー体験の重要性が急激に高まったこともあり、2022年はUXデザインにおける大きな変革の年となりそうだと感じる。

そんな変化を7つほど考えてみた。

- “UXデザイン” の概念が再定義される

- 目的ごとのデザインプロセス

- デザインでストーリーを届ける時代

- ユーザー体験がブランド形成の主軸

- インクルーシブデザインの重要性

- B2B向けのAR & VRニーズが高まる

- Web3っぽいデザインが広がり始める

“UXデザイン” の概念が再定義される

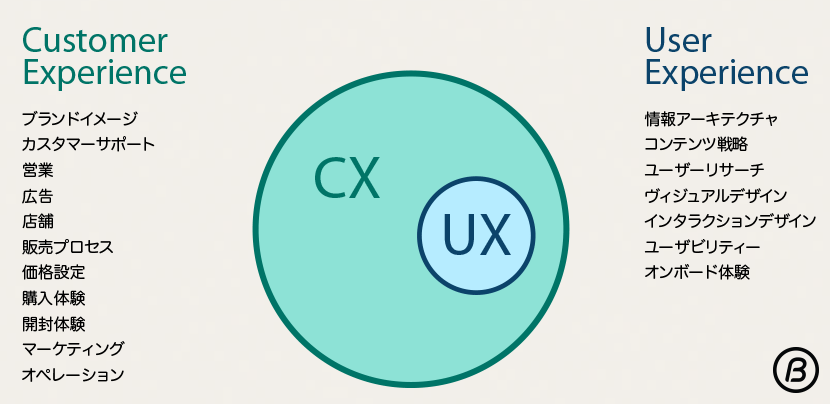

ユーザー体験 (UX) を設計 (Design) することを、UX Designと表現される。その主なゴールは、主にユーザーに商品やサービスを購入してもらい、使ってもらい、使い続けてもらうことを目的により良い体験を作り出すこと。

現代における、ユーザーへのタッチポイントの増加や、モノよりもコトへのフォーカスのシフトにより、この”体験”と”デザイン”の幅がここ数年で格段に広がってきている。

いわゆる見た目をよくすることから使いやすさの改善に始まり、使っていてなんとなく心地よい、楽しい、面白い、の演出まで、あまりにも多くのシーンで「UXデザイン」が施されるようになってきている。

UXデザインにおけるデザインの役割はあくまで、最適なユーザー体験を通じビジネスゴールを達成するための手段であり、デザインがある意味 “黒子” の役割である。

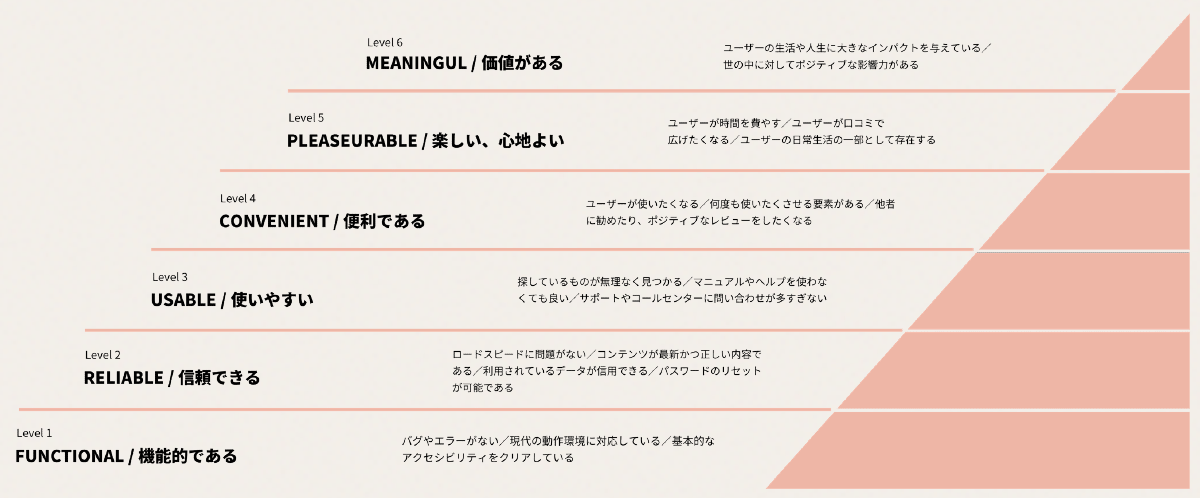

プロダクトの品質を示すUXピラミッド

それを考えると、この「UXデザイン」の重要性は「特定の人々=デザイナーたち」だけが請け負うにはあまりにも広く深すぎる。かつての「マーケティング」という言葉のカバーする領域があまりにも大きくなりすぎた故に、その単語自体があまり意味をなさなくなった。

UXデザインも、そろそろその定義と役割分担を整理し直すべき時期にきているのかもしれない。

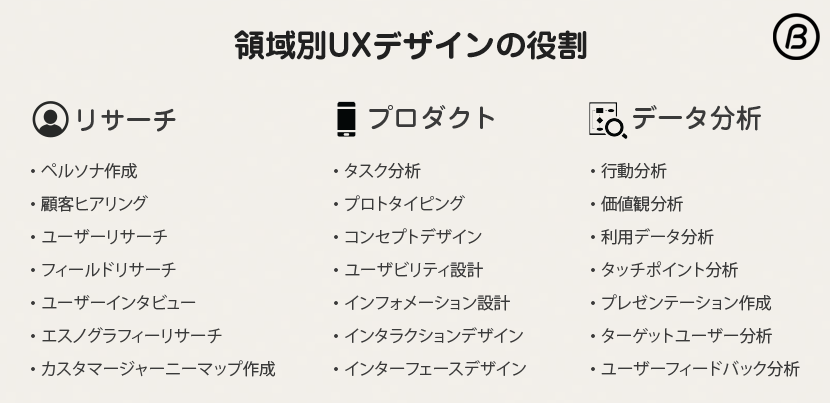

「UXデザイン」という言葉が含む要素を分解すると「リサーチ」「プロダクト」「データ分析」に分けられるだろう。そしてそれぞれのカテゴリーに含まれる要素は主に下記になる。

UXデザイナーの関わる領域

ざっと考えてみるだけでも、UXデザインの役割はこれだけある。明らかに、一人の「UXデザイナー」がこの全てを請け負うのは到底難しい。むしろプロジェクトメンバーのほぼ全員が「UXデザイナー」的考え方と役割を担う必要すら出てくる。

UXデザインチームは、それぞれのフォーカスポイントに合わせ、例えば「UXリサーチャー」「プロダクトUXデザイナー」「UXストラテジスト」など、UXチームにおけるさらなる役割分担が必要になってくると考えられる。

目的ごとのデザインプロセス

UXデザインの役割が再定義されるのに合わせ、これまで定義されていたデザインのプロセスにおいても見直しが必要になってくる可能性が高い。

そもそも、デザインの究極の役割とは何か?それは恐らく、「与えられた制限の中で求められる最大の結果を出すためのプロセスの作成」であろう。そして多くのデザイナーの仕事における最終的なゴールは、デザインを通じて世の中の様々な問題を解決することにある。

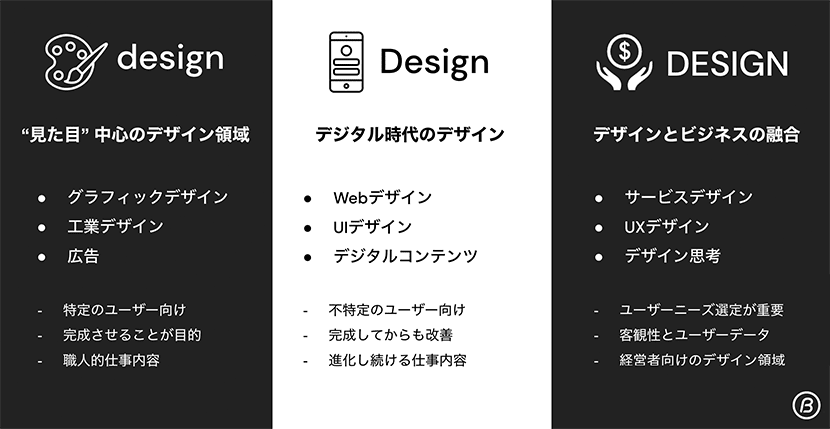

異なるデザイン領域とそれぞれの役割

これは非常に喜ばしいことなのだが、それと同時にそこに求められるプロセスを今一度冷静に考えてみる必要性も出てきている。自ずと、プロダクトのサービス化を実現するプロセスや、ビジネスにおけるイノベーションを生み出すプロセスなど、それぞれの役割に合わせてデザインのプロセスが調整されている必要がある。

ビートラックスによるUXデザインプロセス

これが例えば、よりクリエイティブな発想が生み出される組織にしたい。会議をより効率的なものにしたい。スタッフの遅刻が減るカルチャーの会社にしたい。などのそれぞれの目的に合わせてデザインのプロセスを再定義する必要がある。

その点においては「時代の変化でこれから生まれる8のデザイナー職」で紹介されているプロセスデザイナーという役職が今後より注目を集めるかもしれない。

デザインでストーリーを届ける時代

デザインの主な役割は、問題解決におけるプロセスである。が、実はこれも時代が進むにつれ、変化してきているかもしれない。というのも、多くの問題がすでに解決され、どんどん便利になっていく世の中では、解決するべき問題が少なくなってきている。

その一方で、ユーザーを正しい方向に導いたり、心に響く体験を提供したりなど、いわゆる「ストーリー」を通じて体験を提供する事で、ユーザーの満足度と企業の業績をアップさせる目的でのデザインの役割が注目される。

例えば、Airbnbのサービスはまさにストーリーテリングをユーザー体験の核としており、新しい機能やサービスを考えるときには必ずストーリーボードを使って説明するようにしているという。Airbnbのアプリを使ってみると綺麗にストーリーが届けられているのがわかる。

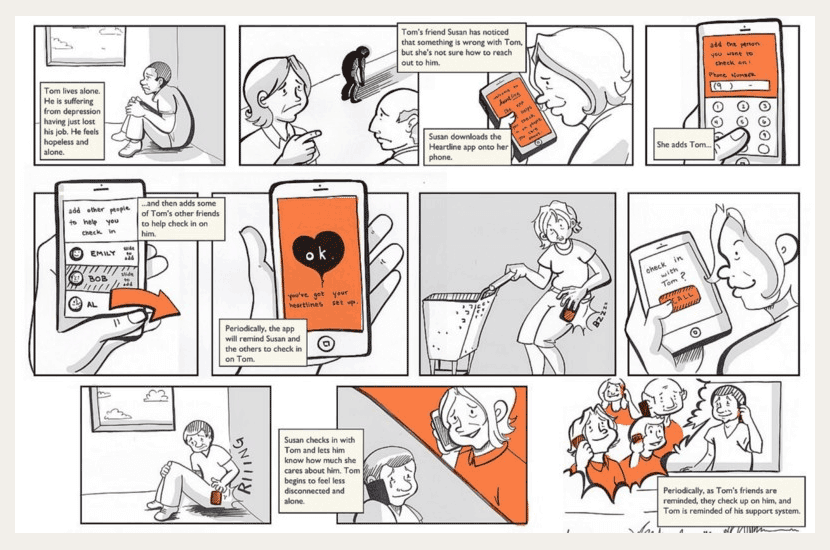

ストーリーボード例

また、ディズニーランドはUXのお手本であり、顧客に対してサービスのストーリーをしっかりと体験として落とし込んでいるところが成功の鍵となっていると思われる。ここでのUXデザインの役割は問題解決よりも、ストーリーテリングの役割を提供している。

こう考えてみると、以前に「デザインとアートは全く違う」と説明したこともあったが、これも若干怪しくなる。デザインを通じてストーリーを体験としてユーザーに届ける。

そこの裏には多少なりともアートの領域も隠されているかもしれない。今後デザイナーにはより広い視点と、多種多様な文化的背景への理解が求められるかもしれない。

ユーザー体験がブランド形成の主軸

これまでは、企業のロゴやコーポレートI.D.、広告やマーケティングキャンペーンなどを通じて、消費者やユーザーに対してのブランド形成が一般的であった。

しかし、ふと考えてみると「うちのブランドはこれを強みとしており、貴方にこんな価値を届けます」とブランドプロミスで表現するだけでは、あまり意味がない。

企業が自社のブランディングを行う際にも、ユーザー体験の重要性が非常に高まっている。一方的に発信する「ブランドメッセージ」というものはすでに時代に適合しておらず、過去の異物になり始めている。

というのも、ネット経由の情報がリアルタイムで伝わる現代においては、ブランド発信の一方的なメッセージだけでは、ブランド構築は難しい。

その際には、ユーザー体験 (UX) に加えて、顧客体験 (CX) を通じてブランドを体感してもらうのが効果的。

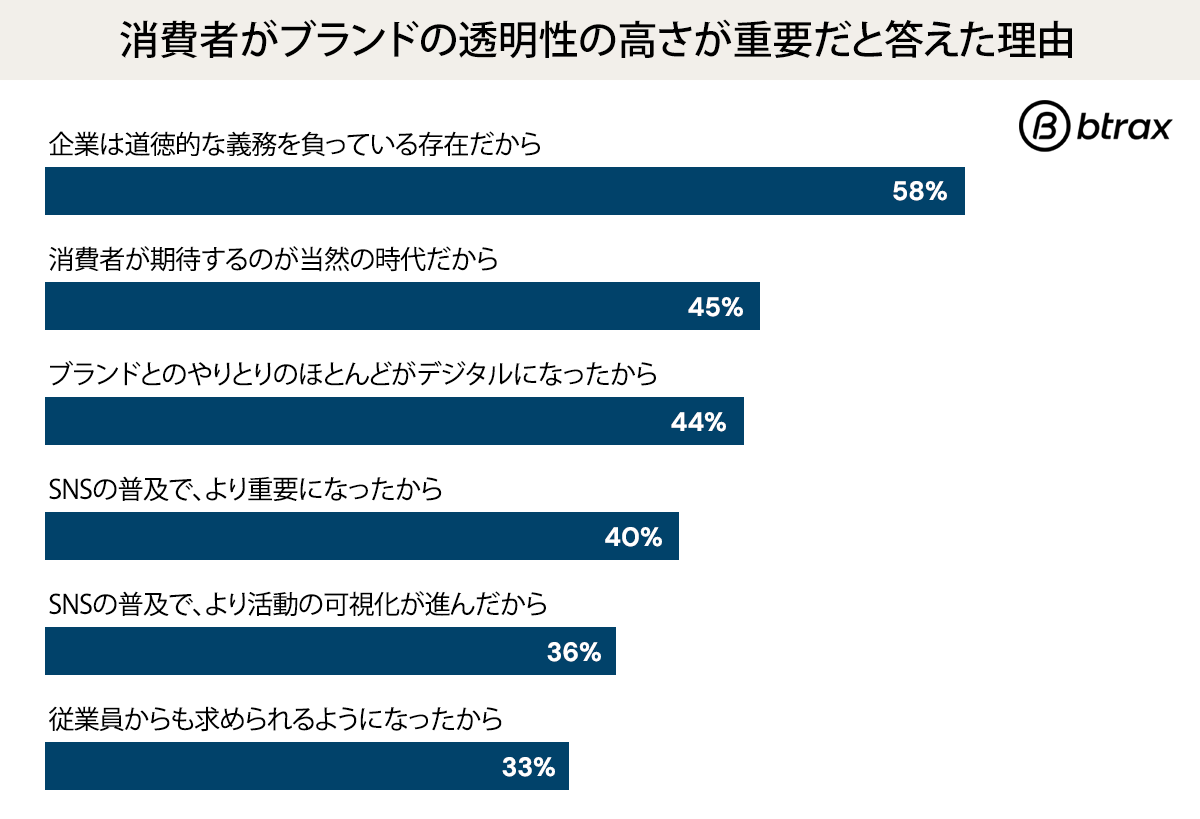

また、デジタルチャンネルが発達した、現代のブランド構築においては透明性の高さが重要になってくる。消費者に対して率直で正直であること。

過度な広告や自社に不利な事実をあえて隠さずに、素直に顧客と対話する姿勢が求められる。自分たちの歴史やビジョン、従業員に求めるバリューなどもクリアに伝えることで、顧客との信頼性が高くなる。

* 調査元: Sproutsocial

特にアメリカでは今後のメイン消費者となってくるZ世代は “修正画像” を見て育ってきているため、本物と偽物の見分けスキルが非常に高い。なので、非常に上手にブランドが本物かどうかを見極める。

企業やサービス提供側からしてみると、ユーザーに対する全ての接点=タッチポイントがそのブランドを形成する要素になり得る訳で、そこに一貫した定義と方向付けが不可欠になってくる。

その意味でも、UXデザインは、プロダクトやサービスのユーザーの体験だけではなく、ブランド構築においても重要な役割を果たし始める。

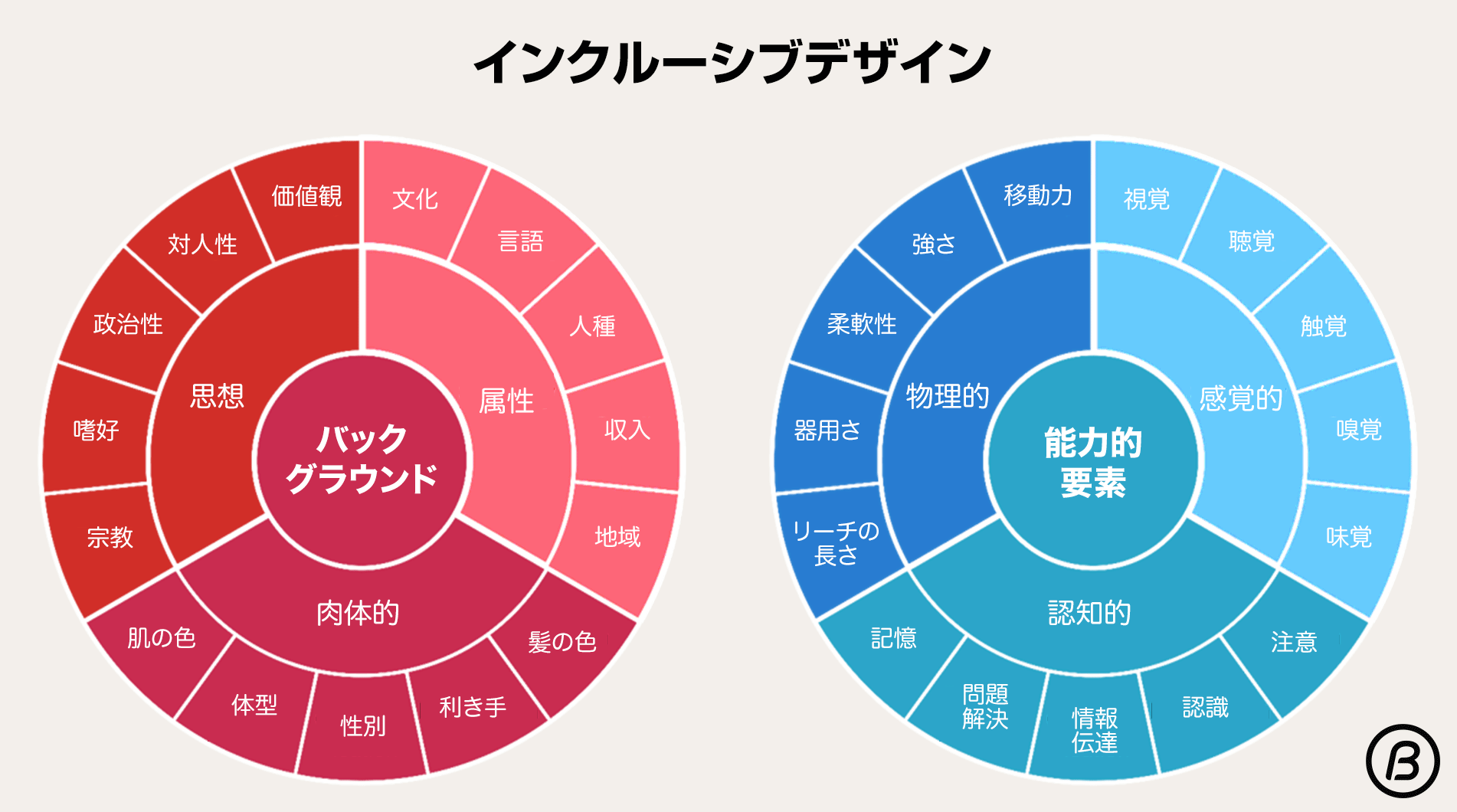

インクルーシブデザインの重要性

UXデザインにおける領域の広がりはタッチポイントの多様化だけではない。使ってもらうユーザー自体の多様化もしっかりと理解、対応していく必要がある。

日本と比べても、実に多種多様な人種が集まっているアメリカでも、まだまだ多くの商品の体験が画一的なデモグラフィーを中心に考えられており、マイノリティーと言われるユーザーを考慮していないケースが少なくない。

その一方で、サンフランシスコを中心とした都心部では、ダイバーシティ (多様性) を受け入れ、それを考慮することで、より多くの人々のためのプロダクト作りが進んでいる。インクルーシブデザインは、多様なユーザーに利用してもらうための手法。

異なるタイプのユーザーとは、そのニーズの違いや価値観の違いを理解し、それに最適な体験をデザインすることが重要になってくる。具体的には、ユーザーリサーチやフォーカスグループ、エスノグラフィーリサーチなどの手法を通じ、ユーザー理解を深める。

インクルーシブデザインを構成する要素

その一方で、世の中の多種多様なユーザーの考え方を理解するのにもっとも重要なのは、そのチーム自体に多様性があること。

ここは実は日本企業がもっとも苦手とするところで、いわゆる「日本人的価値観」で考えれば一目瞭然な事柄でも、世界のユーザーからは全く理解されないケースも少なくはない。

より良い体験を作りたければ、多様性のあるチーム作りから。これは多くの企業における、今後の一つのテーマとなるかもしれない。

B2B向けのAR & VRニーズが高まる

ARやVRは、そのテクノロジーが登場してからかなりの年数がったっているが、一般消費者にはまだまだ馴染みが低い。その利用用途は、せいぜいIKEAの家具アプリのような便利系アプリか、Oculusに代表されるゲームが中心。

その一方で、2022年にはB2B向けのAR/VRが拡大すると思われる。

というのも、世界的に広がっているリモートワークのトレンドは、ARやVRを使ったリモート研修やバーチャル会議などの大規模なビジネスチャンスを生み出し始めている。

VRを利用したミーティング

今後パンデミックの大流行から徐々に回復するにつれ、より多くの企業が従業員にリモートワークのオプションを提供し続け、AR/VR技術の利用をさらに増幅させていくと考えられる。

ロイターの報道によると、会計・コンサルティング会社のPwCは、米国のクライアントサービスの全従業員4万人がバーチャルで働き、永久に好きな場所に住めるようにすることを確認し、永久リモートワークを取り入れていると報じている。

また、シリコンバレーを中心とした大手テクノロジー企業のそのほとんどが、ノーマルに戻った後も、リモートワークを何かしらの形で継続することを発表しており、新しい働き方に対するソリューションへのニーズが急速に高まってくるのは間違いない。

その点において、ここにきてARとVRのニーズが高まり、それに対するUXデザインのニーズも比例して急拡大していくのは間違いがないと考えられる。

Web3っぽいデザインが広がり始める

2021年における最も大きなテクノロジー系ニュースの一つがFacebookの社名変更だろう。社名をMetaに変更することで、ソーシャルメディア企業からメタバース企業にになることを “正式” に宣言した。これは新しい時代の幕開けを予感させる。

そのメタバースを含む新しい概念がWeb3である。 現状、メタバースに加えブロックチェーン、NFT, DAO, DeFiなど、Web3を取り巻く技術的な概念が雪崩のように押し寄せてきており、それを理解するだけでもかなりの労力を要する。

それらを全て理解していなくても、今後、Web3の技術を活用した新しいタイプのサービスがどんどん生み出されることは間違いない。

ということは、そこに圧倒的な速度でUXデザインが求められるは確実。エンジニアだけではなく、デザイナーもしっかりと理解を進める必要があるだろう。

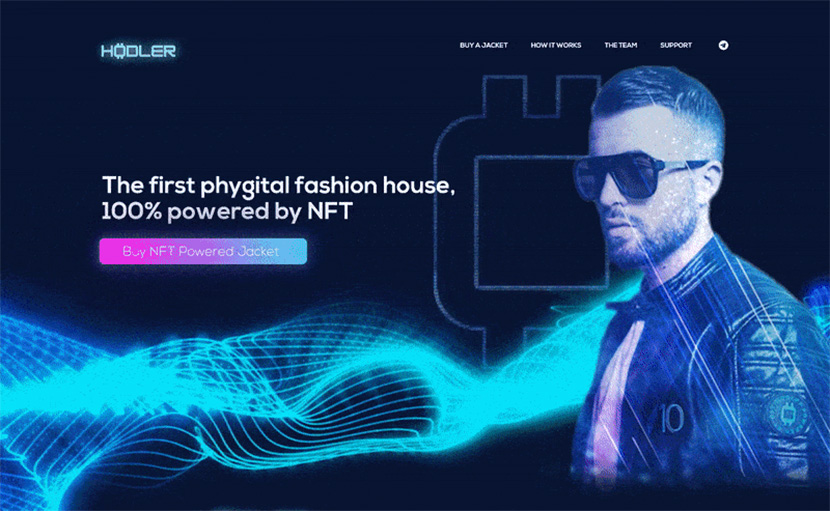

“Web3っぽい” デザインの特徴としては、紫外線で浮かび上がるイメージや、デジタルネットワークや、神経パルスを思わせるダイナミックなパターン、神秘的なシンボルや有機的ななラインを採用する。

Web3っぽいデザインの特徴:

- カラフルなグラデーション

- 3D要素

- 可視化されたリアルタイムデータ

- インタラクティブなコンテンツ

- 宇宙っぽさ

- フワッとしたローディング要素

- 有機的な曲線

などが挙げられる。例えばこのサイトなんかはかなりWeb3っぽいデザインを採用している。

Web3のデザイン要素を採用したサイト例

おそらく実際の現場でWeb3に対応するUXデザインスキルが活用されるのはあと数年後になるかもしれないが、今から習得しておいて損はない。

というのも、Web3は本当に奥が深く、その概念、利点、弱点をちゃんと理解するだけでも数ヶ月はかかる。そして、恐ろしいことに毎日のように新しい情報が発信されている。

やっぱり現代のデザイナーにはスキルアップだけではなく、スキルチェンジが求められる。

筆者: Brandon K. Hill / CEO, btrax, Inc.