デザイン会社 btrax > Freshtrax > 【失敗しないローカライズ①】|...

【失敗しないローカライズ①】|グローバルで通用するウェブサイトを作るために知っておくべきこと

グローバル展開を視野に入れたサービスや製品にとって、ウェブサイトは重要なタッチポイントのひとつだ。しかし、ただ翻訳をすれば世界の人が見てくれる、というほど簡単な話ではない。

ウェブサイトをグローバルで通用するものにするためには、対象とする国に合わせてローカライズする必要がある。 この記事では、ローカライズの基本から実践方法、成功事例までを紹介する。

ローカライズとは?

ローカライズとは、サービスや製品を単に言語的に翻訳するだけでなく、文化的背景・消費者行動・ビジュアル表現・価値観に合わせて最適化することを指す。

ローカライズは基本的にどんなものにも必要で、ひとつわかりやすい例は、アメリカでも大人気の「寿司」だ。

「カリフォルニアロール」はアボガド・カニかま・キュウリといった生の魚を使わずに調理されるロール寿司で、初めて寿司を食べるアメリカ人にも抵抗がないよう、ローカライズされた食べ物だ。

アメリカのどこの寿司屋に行ってもある定番人気メニューである。

ウェブサイトにもカリフォルニアロールと同様に「ローカライズ」が必要だ。

ローカライズを成功させるために必要なこと

では具体的にどんなことをすれば良いのか?

ローカライズにおいていくつか重要なポイントがある。

1)現地ユーザーの声を“リアルに”聞く:ユーザーリサーチ

ローカライズの第一歩として、表面的な調査ではなく、現地の生活者の声を深く掘り下げることが不可欠だ。

どんな価値観でモノやサービスを選ぶのか、何を魅力的に感じるのか。数字だけでは拾いきれない“本音”を聞くためには、ユーザーインタビューやフィールドワークが効果的である。

先ほどのカリフォルニアロールの話にもあった「生魚には抵抗があるが、アボカドやカニかまであれば食べられる」というのも、現地で実際に話を聞いたり見たりしたことで気づけたことだろう。

既に北米にもユーザーがいる日本企業でも、具体的にどんな人がファンとなりユーザーになってくれているのかあまり見えていないというケースもあり、ユーザーインタビューを通してユーザー像をより明確化していくことは重要だ。

ユーザーがサービスやブランドのどんなところに共感をしてくれているのかを知ることができれば、ファン作りの起点となり、ローカライズにつながっていく。

2)国によるデザインの違いを理解し適応させる

情報の密度、フォント、写真・イラストの表現、色使い……

デザインはその国の文化的コンテクストの反映でもある。特にアメリカと日本はかなりデザインの傾向が異なるため、ウェブサイトに落とし込む際には注意が必要だ。

よく言われるのが、日本のデザインは文字や写真などの情報量を多く含む傾向があるということだ。特に文字量が多い。

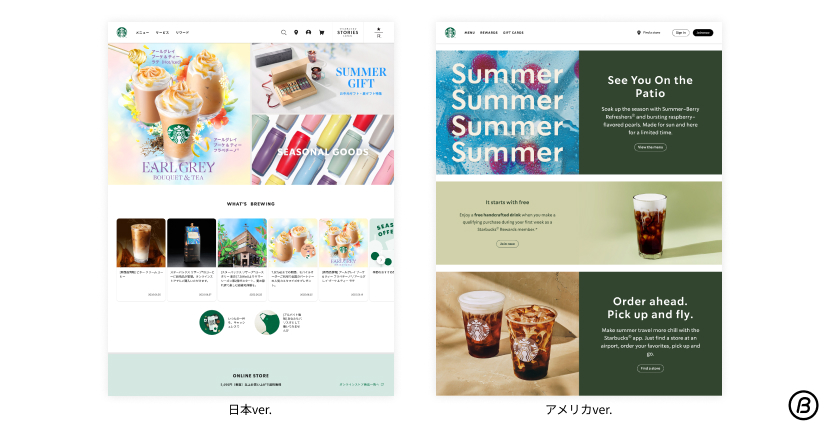

映画のポスターやスターバックスのウェブサイトを比べるとその違いはわかりやすいのだが、アメリカのデザインの方がミニマルで視覚的に見せるデザインが好まれる。

これは、日本の方が文字文化が豊かで、チラシ、漫画、雑誌など、1ページあたりに多くの情報が詰め込まれる状況に慣れているからというのは理由のひとつとして考えられる。

(左:スターバックスコーヒージャパン 右:Starbucks Coffee US)

3)マーケティングも現地仕様に

マーケティングにもローカライズが必要である。

例えば、コピーライティングのスタイルも日本とアメリカで異なる。

日本語のキャッチコピーを英語に訳そうとしてもうまくいかない、英語のキャッチコピーを日本語に訳そうとしてもうまくいかないということは往々にしてありうる。

日本のコピーは主語を置かず間接的な表現をすることが多いのに対し、アメリカのコピーは短いフレーズではっきりとした表現をすることが多い。

ウェブサイトのトップページにくるコピーはサイトを訪れたユーザーの第一印象に影響する重要なコンテンツだ。

また、グローバルに向けてウェブサイトを発信するのであれば、インクルーシブ表現は忘れてはならない。

日本でも「ダイバーシティ」という言葉が当たり前のように使われるようになったものの、表面的であまり身近でないと感じる人もいるのではないだろうか。

しかしグローバルに向けて発信をする場合には、ダイバーシティを考慮することは企業にとってマストであり、ユーザーや顧客の信頼に大きく影響を与える。

ローカライズの成功事例に学ぶ

ラウンドワン:コアファン作りに成功して北米に定着

日本では家族連れや子供たちに人気のラウンドワンは、アメリカでの展開にあたり「ゲーマーや日本のポップカルチャーファン」をうまく取り込んでコアファンを獲得した。

もちろんアメリカでもファミリー層もメインターゲットとなるだろうが、まずはアーリーアダプターとなりうるゲーマーや日本のアニメ好きをうまく捉えて受け入れられたことが成功の要因の一つと考えられる。

こんまり:暮らしの価値観に合わせた「ときめき」

「ときめくものだけを残す」という日本でも一時大ブームだったこんまりメソッドは、暮らしの哲学としてアメリカで受け入れられた。片づけの手法ではなく、哲学というところがポイントだ。

「Minimalism(ミニマリズム)」「Mindfulness(マインドフルネス)」といったアメリカの価値観と接続することで、ただの“整理術”ではなく、ライフスタイルブランドとして認知されるに至った。

物の整理と言うと、日本では家のスペースが主な問題になるが、家が広いアメリカで「狭い空間を利活用できる」というメッセージを押し出してもそれは刺さらないのである。

最後に

ウェブサイトは、製品やサービスに知ってもらうための重要なタッチポイントであり、グローバル展開に必要不可欠な第一歩であるが、現地の人のライフスタイルや価値観に合わせたものを作ることが重要である。

btraxは丁寧なヒアリングを踏まえ、クライアントに適した支援内容をご提案している。ぜひお気軽に問い合わせてほしい。

btraxが得意なこと:

現地ユーザーのリアルな声を収集

ユーザーリサーチを通じて、ユーザーの生の声、価値観、購買行動など深く掘り下げる。

例えば某自動車メーカーは、その会社自身がなぜ米国で自社の車が人気なのかを把握できていなかった。

米国で実際にインタビューしてみたところ、「安全で信頼できる」「オフロードを走るのに十分なスペックがあるので心強い」など、山道を走るユーザーにとって安全面で人気であることがわかった。

また、btraxのプロジェクトでは、ゲリラインタビューやフィールドワークも活用し、数字だけでは見えない「本音」を把握することも多い。

日本のキャラクターグッズを購入する際の判断基準についてアメリカユーザーに聞いた際、「グッズが非公式のものであってもそれが購入決定に影響することはない」という声が多いことがわかった。

この発言から「安く可愛いものが買えたらそれで良い」「子どものために買うものなので関係ない」という価値観が浮かび上がった。

現地市場に最適化されたデザインとコピーライティング

btraxのプロジェクトでは、サンフランシスコ現地のデザイナーが、色やトーンなどアメリカの最新デザイントレンドを押さえつつ、クライアントや製品・サービスの個性を最大限アピールできるウェブサイトデザインを提供している。

また、コピーライティングも現地の文化や言語表現に合わせた形で最適化。韻を踏んだリズミカルな表現など、現地の読者に自然に受け入れられるコピーライティングを作成している。