デザイン会社 btrax > Freshtrax > “数秒でプロダクトが作れる時代...

“数秒でプロダクトが作れる時代”に求められるUXとは?AI時代の競争力は「体験設計」が握る

AIが“数秒でプロダクトを作れる時代”に

「ChatGPTでWebサイトを作った」「画像生成AIでサービスのバナーを10秒で作成した」といった話をよく耳にするようになってきた。

生成AIの進化により、今まで数週間から数ヶ月かかっていたプロダクト開発が今や数分で可能になりつつある。

実際にWixやFramerなどのWeb制作ツールでは、簡単な質問に答えるだけでAIがWebサイトのレイアウトを自動生成し、ほとんど人の手を介さずに公開できるレベルに達している。

さらにLovableのような新興サービスでは、スクリプトを入力するだけで、AIが自動的にWebサービスやアプリを生成し、即座に公開可能な状態まで仕上げてくれる。

このような変化の中でよく聞くのが、「誰でも簡単に作れるなら、もうUXデザインはいらないのでは?」と言う声。しかし、それは見た目だけを整える「表面的なデザイン」に過ぎない。

AIの時代だからこそ、「作れるかどうか」ではなく、「使い続けたくなる体験かどうか」が重要になっている。まさに今、UXの価値が問われる時代が到来している。

AI時代を象徴する「バイブコーディング」─ 誰でも数秒でプロダクトを作れる新しい潮流を解説した記事はこちら:

なぜAI時代でもUXデザインは欠かせないのか

差別化の源泉は「使い続けたくなる経験」

AIを使えば、誰でも素早くプロダクトを形にできるようになってきているが、それではユーザーに使い続けてもらえない。最終的にプロダクトが成功するかどうかは、「どれだけ継続的に使いたくなる体験が設計されているか」。

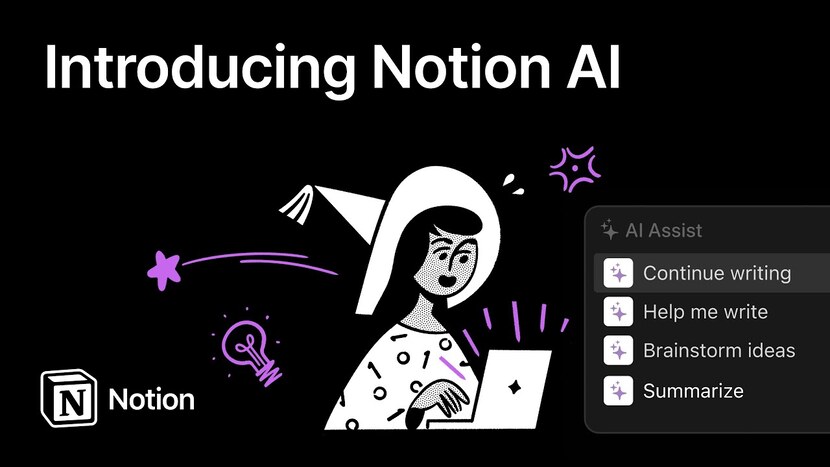

成功事例:Notion AI

Notion AIは単に「AIを搭載したメモアプリ」ではない。ユーザーが文章を書いている流れでの中で、文脈に沿った見出しの提案や要約を表示したり、トーンの変更を進めたりと、「今この瞬間の自分に必要なこと」が提案される。

これはUX設計によって「AIの出番」を適切にコントロールしているからこそ実現できている。

Notion AI(画像出典:リンク)

失敗事例:某大手ニュースアプリのAI要約機能

ある大手ニュースでは、AIによる自動要約機能が「内容と合っていない」「要点が抜けている」などの問題が多発した。ユーザーは混乱し、数週間後にはこの機能の使用率が大きく低下した。

ユーザーが誤った情報を修正できたり、AIが導き出した結果の根拠が表示されていないことが大きな要因で、結果的にユーザーはこのAI機能に対して不信感を持ってしまったことが使用率に影響したと考えられる。

AIはまだ「万能」ではないからこそUXが重要

生成AIは非常に便利でパワフルなツールですが、決して完璧ではない。例えば、事実とは異なる情報を自信満々に提示してしまう”ハルシネーション”と呼ばれる現象は頻繁に起こっている。

さらに、ユーザーが「なぜこの回答になったのか?」と感じた時に、その根拠や思考プロセスが表示されないことも多く、AIの出力に対する透明性の欠如などが問題になっている。

また、AIは言葉の裏にある「本当の気持ち」や「空気を読む力」がまだ十分ではない。例えば、日本語には遠回しな言い方や丁寧すぎる表現が多くあるが、そのままの意味だけを取ってしまい、相手の本音や微妙な感情を正しく理解できないことがある。

従来のUXデザインに加えて求められる「AI時代のUX」とは?

従来のUXデザインでは、ユーザーのニーズや行動パターンを起点に、「どうすれば迷わずに使えるか」「直感的に操作できるか」といった視点が重視されている。UIのわかりやすさや導線の設計など、ユーザーが快適に使える環境を整えることが中心となっている。

AIが関わるプロダクトの場合は、従来のUXデザインだけでは不十分である。従来のUXに加えて、人とAIがどう協力し合うか、その関係性や役割分担を設計に取り入れる視点が求められている。

例えば、AIが提案した内容をユーザーがそのまま受け入れるのではなく、「この提案は正しいか?」「自分の目的に合っているか?」と判断できるようにする設計が必要。

さらに、もし違っていた場合には、AIの出力を修正したり、指示を加えたりできる仕組みがあることで、ユーザーは安心してAIを活用することができるようになる。

そして、AI時代のUXでもう一つ重要な視点は「継続的な改善」。AIは一度作って終わりではなく、ユーザーの行動やフィードバックを学びながら少しずつ進化していくもの。そのため、ユーザーの使い方がサービスの成長につながるような仕組みをあらかじめ設計しておくことが不可欠である。

つまりAI時代のUXでは、従来のUXデザインで重要とされている、リサーチによるユーザー理解、アイデア発想と設計、プロトタイプを用いた検証、そしてユーザーテストを通じた改善といった人間中心のプロセスを引き続き大切にする必要がある。

そのうえで、AIプロダクトを設計する上で、

- 信頼性:AIの出力が信頼できると感じられるか

- 修正可能性:ユーザーがAIをうまくコントロールできるか

- 継続的改善:ユーザーの使い方がサービスの改善に反映されるか

といった観点が従来のUXに加えて重要になっている。

AI時代に必要なUXの新視点を整理した「AIデザインフレームワーク」記事はこちら:

AIプロダクト設計でおさえるべきUXの3つの視点

1. 信頼性 (Trust)

AIが何かを提案した時に、ユーザーが結果を信じるかどうかは、「根拠やソースをわかりやすく理解できるか」が重要と言われている。

もし理由もなく「こうしたほうがいい」とAIに言われたら、受け入れ難かったり、不安になってしまう。

特にAIが出す情報や判断がなぜそうなったのか、どこからきているのかが見えないと、ユーザーは信用できない。

AI時代のUXでは、出力の裏側にある”考え方”や”根拠”をユーザーが理解できるようにすることが重要になっている。

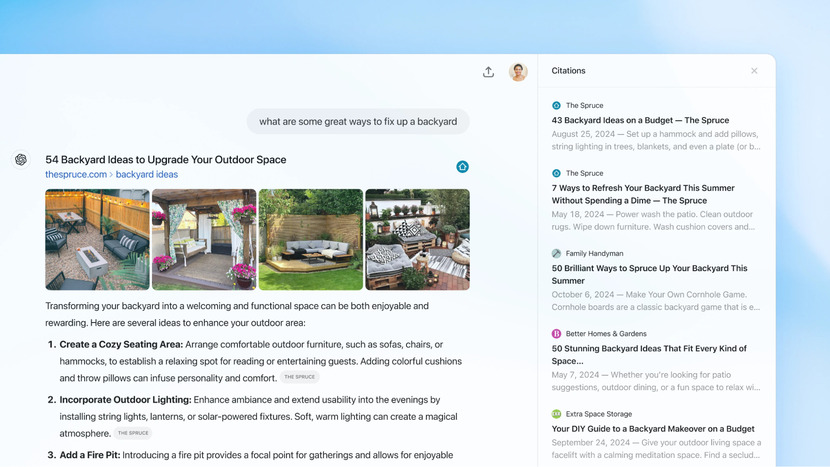

事例:ChatGPT

ChatGPTでは、質問に対して回答するだけでなく、「この情報の根拠となるウェブサイト」や「参考文献」などの出典リンクを表示する機能がある。これにより、ユーザーは「この答えは信頼できる情報に基づいているか?」を自分で判断できる。

ChatGPT(画像出典:リンク)

2. 修正可能性 (Controllability)

一度は経験があるかもしれないが、AIはたまに的外れな提案や、意図とは異なる出力をすることがある。そのような時にユーザーが「違う」と伝えたり、修正したりできる余地があることは非常に重要だ。

AIの出力を一方的に押し付けるのではなく、ユーザーが自分の意図に合うように微調整できる仕組みを設計することで、ストレスなく使い続けられる体験になる。

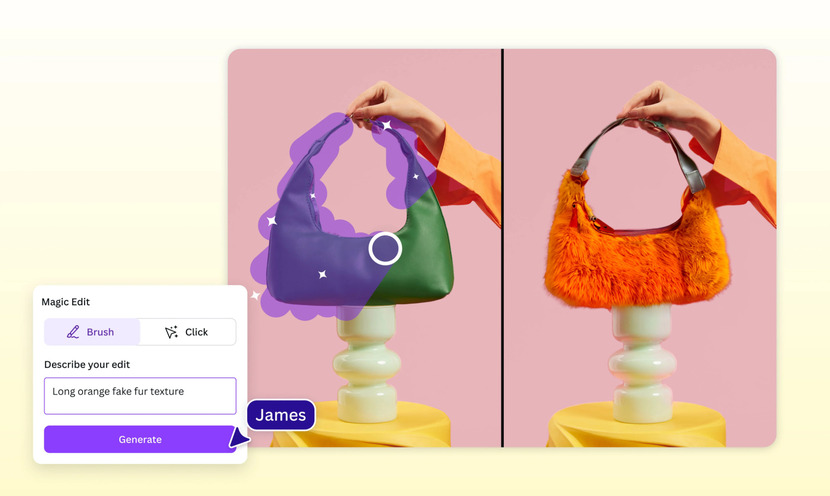

事例:CanvaのMagic Edit

Canvaの画像編集機能「Magic Edit」では、ユーザーが画像の一部をなぞって、この部分を変えてほしいとAIに指示を出すことができる。

例えば、「この花をもっと鮮やかにして」「別の角度から見たようにして」などと細かいリプロンプトが簡単にできるUIになっている。

AIの出力が気に入らない場合、すぐにやり直せる選択肢があることで、ユーザーは使い続けたいと思うようになる。

Canva Magic Edit(画像出典:リンク)

3. 継続的改善 (Learninig Loop)

AIは一度作って終わりではない。ユーザーの使い方やフィードバックから学び、徐々に最適化されていく仕組みを持っていることがプロダクトとしての価値を高める。

UXデザインの視点からは、「使えば使うほど自分にあっていく」という感覚を持たせることが、継続利用の鍵となる。

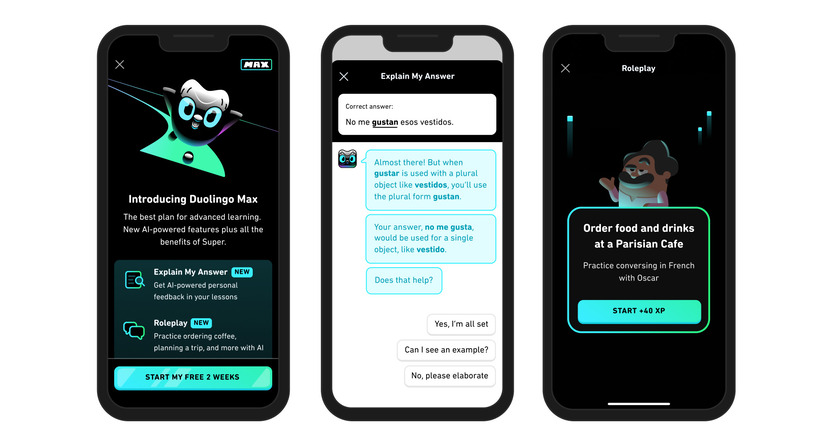

事例:DuolingoのAIチューター

Duolingoでは、ユーザーの過去の回答や学習スピード、苦手分野などをAIが分析し、次に学ぶべき内容や出題の難易度を自動で調整している。

また、英会話モードでは、ユーザーの発言に応じて会話の流れを変えることで、より自然な対話体験が生まれている。

こうした学習ループがしっかり回ることで、「使えば使うほどより良くなる」という体験がUXとして定着する。

Duolingo AI Tutor(画像出典:リンク)

まとめ:AI時代の競争力は「体験設計」にあり

AIはプロダクトを作る時間やコストを圧倒的に削減するが、「使い続けたくなる理由」や「信頼される体験」を生み出すには、人間中心のUXデザインが不可欠だ。

AIプロダクトを持つ/持つ予定のある企業が今取り組むべきこと

- ユーザーリサーチの再定義

人間とAIのどこに不安があり、どこで信頼しているのかを深く理解する

- 人とAIの役割設計

全てをAI任せにせず、ユーザーが納得・介入できる構造を設計する

- 改善サイクルの設計

ユーザーのフィードバックをAIが取り込み、サービスが育っていく構造を整える

AI×デザイン×ビジネスの関係を解説した記事はこちら:

2026年2月25日(水)、Skyworkと共に体感するAIエージェント最前線 開催!

2026年2月25日(水)、サンフランシスコ発・世界最大級のAIコミュニティ The AI Collective によるSkyworkと共に体感するAIエージェント最前線を開催します。

本イベントでは、実際にプロダクトを“使っているユーザー=アンバサダー”と共に、AI活用のリアルな事例や導入のポイントを共有します。

参加承認制です。ご関心のある方はお早めにお申込みください。