デザイン会社 btrax > Freshtrax > 今さら聞けないリーンスタートア...

今さら聞けないリーンスタートアップとは

- リーンスタートアップとは、アイデアを生む手段ではなく、マネジメント論

- 顧客に対し、仮説構築 → 実験 → 学び → 意思決定」のサイクルの実践

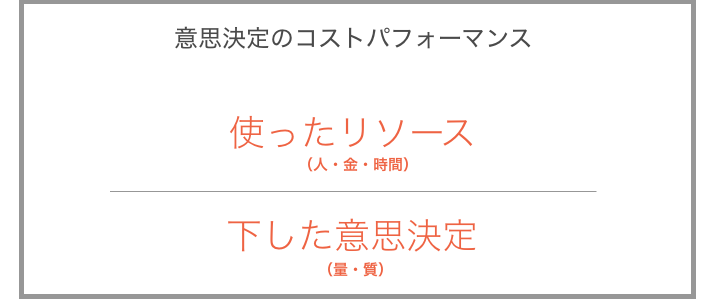

- 限られたリソースの中でのコストパフォーマンスの高い意思決定が重要

- 「MVP」と「Lean Canvas」で届けたい価値とビジネスモデルの明確化を

書籍『リーンスタートアップ』。起業家エリック・リースによる全く新しいスタートアップ論を示したこの本は、シリコンバレーを含め全米で一大ブームを巻き起こした。起業家や経営者の方はもちろん、デザイナーやエンジニア、マーケターの方も一度は耳にしたことがあることだろう。

しかし「リーンスタートアップとはなにか」と改めて聞かれると、言葉できちんと説明することが意外と難しいことに気がつく。「MVP」「Lean Canvas」等、単語こそ知っていたとしても、それらを体系化的にに説明するのは中々出来ないのではないだろうか。

そこでこの記事では、名前は聞いたことあるけどよくわからない・本は読んだことあるけどイマイチわからなかった・はたまたリーンスタートアップなんてよくある流行語でしょ、という人々に向け、リーンスタートアップの基本について紹介したい。

【リーンスタートアップの定義】

基本の基本から理解をするために、まずは「リーンスタートアップ」という言葉の自体の意味から始めたい。この言葉は「リーン」という形容詞と、「スタートアップ」という名詞の2つの単語によって構成されている。まずはそれぞれの意味を軽く説明したい。

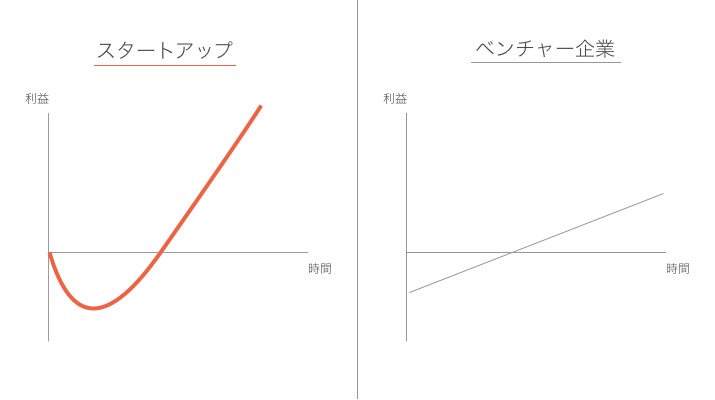

そもそもスタートアップとは?

では、スタートアップとは何か。彼らは数ある会社の中でもごく一部の特殊タイプである。簡単に一文で定義すると、「新しいビジネスモデルを開発し、ごく短時間のうちに急激な成長とエクジットを狙うことで一獲千金を狙う人々の一時的な集合体」と表現出来るだろう。

詳しくはこちらの記事(ベンチャー企業とスタートアップの違い)を参考にして頂きたい。

スタートアップとベンチャー企業を利益と時間の軸で比較した図。ベンチャー企業と違い、スタートアップはビジネスモデルが確定されていない為、最初は収益の目処が立たない。IPOやバイアウト等を通じ、最終的に大きなリターンを狙う収益モデルであるといえる。

そもそもリーンとは?

それではもう1つの言葉の説明に移ろう。リーンスタートアップという言葉の1番の特徴である「リーン」である。

英英辞典でのLeanの定義は以下になっている。

Lean: thin, especially healthily so; having no superfluous fat.

日本語に訳すと、「痩せ型の」や「脂身のない」といったところだろうか。

ではこの「リーン」という言葉はビジネスの世界でどのように使われてきたのだろうか。この言葉を初めてビジネスを語る文脈で使用したのが、マサチューセッツ工科大学のJohn F. Krafcikによる論文「Triumph of the Lean Production System」である。

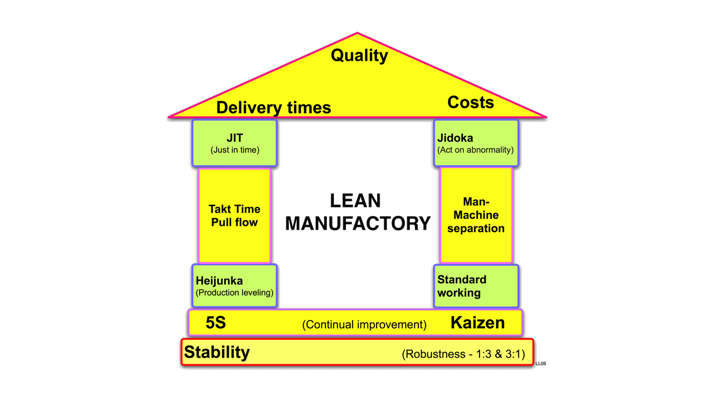

トヨタとリーンの関係

この論文では、トヨタが編み出した生産管理システム(トヨタ生産方式)を体系化し、「リーン生産方式」という呼び名で紹介されている。「リーンスタートアップ」の中でも触れられているが、「リーン」という言葉とトヨタには深い関係があるのだ。

トヨタ生産方式の根底に流れる思想は「ムダの徹底的排除」である。これは欧米各国にはセンセーショナルな考えとして受け入れられ、日本企業が世界の自動車業界を席巻することを予感させた。

その目標は「生産性の向上」であるが、当時資本主義経済の象徴的な企業であったフォードの目指した、大量生産によるスケールメリットによるアプローチとは全く異なるものだったのだ。フォードが力を入れたのが「量」なら、トヨタは「質」にとことんこだわった。

トヨタ生産方式は2つの考え方を柱として確立されている。

- 「ジャスト・イン・タイム」:「各工程が必要なものだけを、小ロットで流れるように停滞なく生産する」というコンセプトによって実現される「生産効率性の向上」(ツール: かんばん方式)

- 「自働化」:「異常が発生したら機械がただちに停止して、不良品を造らない」というコンセプトによってもたらされる、「問題の顕在化・見える化」(ツール:アンドン)

このトヨタ生産方式は、後にMITによってリーン生産方式という形で体系化されることになる。つまり、リーンの意味を噛み砕くと、「生産効率性の向上」と「問題の顕在化」によってもたらされる「ムダの徹底的排除」であると言えるだろう。

リーンスタートアップとは?

これをスタートアップに応用したのが、「リーンスタートアップ」というわけである。

無理やり一文で表すと「新しいビジネスモデルの開発」を「生産効率性の向上」と「問題の顕在化」による「ムダの徹底的排除」というアプローチで目指すマネジメント論であると説明できるだろうか。

リーンスタートアップの記事を読んでいると、「MVP」「Lean Canvs」等いろいろな用語が飛び交う。

しかしそれらはあくまで(非常に強力であるが)ツールでしかない。上記した本質をわかっていない状態では、ツールに振り回されてしまい、それを使うこと自体が目的になってしまうことが少なくない。

本質の理解が無いと、想定外のことが発生した際の意思決定が浅い思考に基づいた表面的になものになってしまいがちである。

ツールやプロセスに固執しすぎることなく、その状況において最適な意思決定を下していくためには、それらの使い方をただ知っているだけでは不十分であることは間違いない。

更に、スタートアップとは個人ではなく組織である。そのため、自分がリーンだと思っていたことが相手にとっては違った、ということも起こり得る。その結果、「このプロジェクトはリーンかリーンではないか」という議論が平行線を辿ってしまうこともあるだろう。

このような状況の一番の処方箋は、ツールの使い方やプロセスの進め方のおさらいではなく、本質の理解と共有ではないだろうか。付け焼き刃にならない為にも、まずは「リーンスタートアップ」とは何かを理解することから始めることが大切である。

【リーンスタートアップは◯◯◯ではない】

リーンスタートアップとはアイデアを生む手段ではない

ここでよくある誤解が「リーンスタートアップ」とは、それさえ実行すれば誰でもイノベーションが起こせるようになる魔法の杖のように思えてしまうことだ。

しかし、ここでポイントとなるのは「リーンスタートアップ」とはあくまでマネジメントの方法論であるということである。

もう少し噛み砕くと、「リーンスタートアップ」とはアイデアを事業化する際のプロセスをマネジメントするものである。つまり、「リーンスタートアップ」とはアイデア自体を生み出す手段ではない。

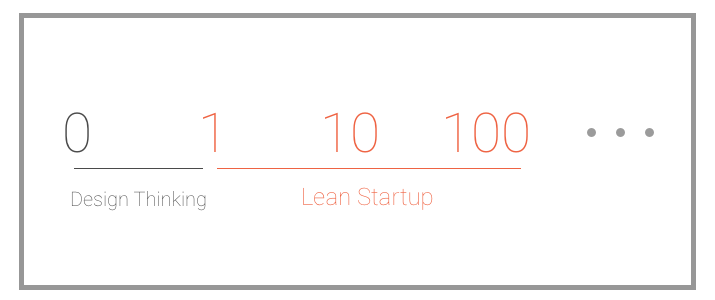

アイデアを生み出す、いわゆる「0→1」フェーズは「デザイン思考」が得意とするフェーズだ。

誤解を恐れずにわかりやすく説明するとすれば、デザイン思考等で生み出された「0→1」を「1→10→100」へと大きくしていくマネジメント方法が「リーンスタートアップ」であると言っても大きく差し支えはないだろう。

リーンスタートアップとは「とにかくやってみよう」ではない

また「リーンスタートアップ」と聞くと、計画云々は置いておいて「とにかくやってみよう」論を語っているものだと捉える人もいるかもしれない。

しかし既に上記した通り、リーンスタートアップとはプロセスのマネジメント論である。つまり、「無秩序に数を打てばあたるだろう」を推奨しているものでは決して無い。

確かに、従来のように戦略を立てきっちりとしたタイムラインを引くのは不可能だろう。誰が顧客なのかやどのようなプロダクトを作るのかさえも確定していないのがスタートアップである。

そのようなあらゆる不確実性が大きい環境において、きっちりとしたタイムラインはもちろん戦略でさえも陳腐化してしまう可能性が高い。ある程度明確なものがあり、それをベースに戦略やタイムラインを引く大企業のプロジェクトと同じ方法では通用しないのは明らかである。

しかしだからといって、「無計画」を良しとするものでもない。スタートアップのゴールは上記した通り「新しいビジネスモデルを成功させ、その結果世界を変える」である。であれば、情熱だけに従ってプロダクトを作るのだけでは不十分だ。

その情熱をムダにしないための「リーンスタートアップ」である。スタートアップのように情熱的で混沌とした組織を管理する方法を示し、自己満足で終わらない新規事業開発を行えるようにする方法論である。

【リーンスタートアップの特徴】

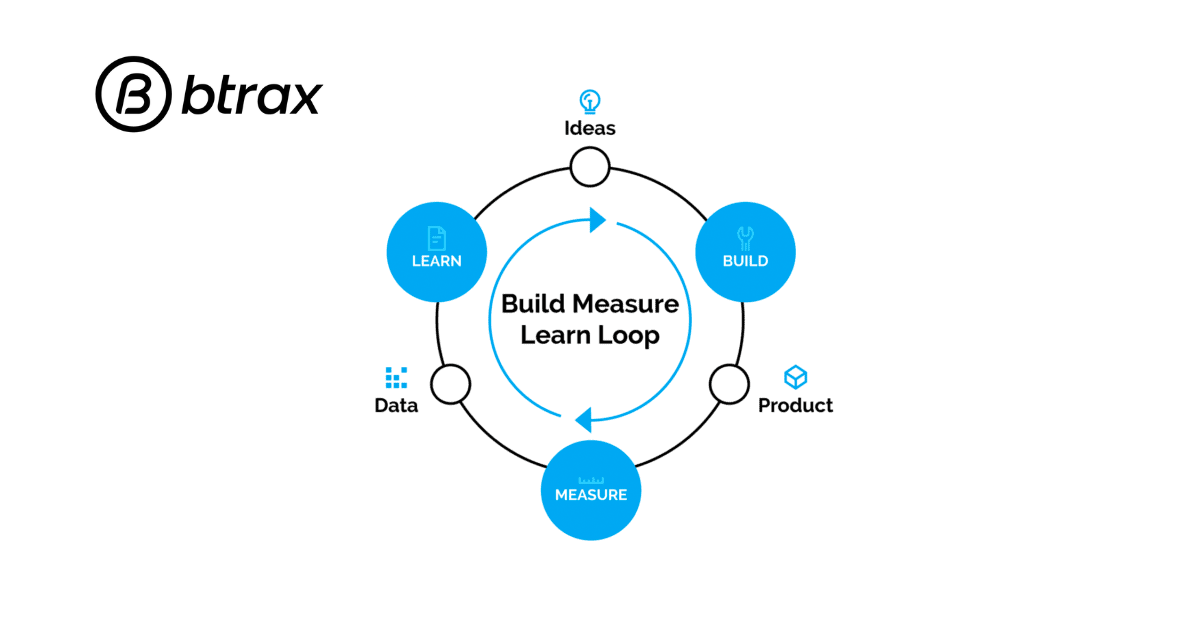

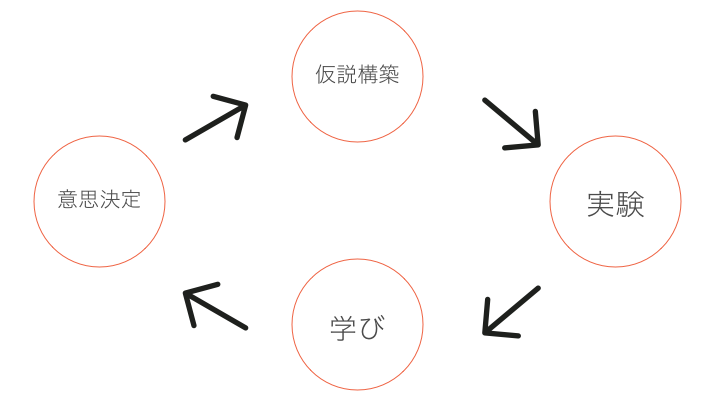

「仮説構築 → 実験 → 学び → 意思決定」

リーンスタートアップとはアイデアを事業化させる際のマネジメント論だと述べた。ではどのようにそのプロセスを管理するのか。その答えは、「仮説構築→実験→学び→意思決定」のプロセスを回し続け、立証された仮説を積み重ねていくことにある。

このプロセス自体は目新しいものではないだろう。リーンスタートアップだけの専売特許でもない。多くの人が聞いたことがある形で訳すといわゆるPDCAサイクルである。

デザイン思考のプロセスに当てはめるとすると「Empathize → Ideation → Define → Prototype → Validate」となるだろうか。

どの思考法を使おうともこのプロセスは避けられないのには理由がある。それは、アイデアとはその時点では思いつき・もしくは仮説でしか無いからである。それらは立証されて初めて価値を持つのだ。

そのため、アイデアを定性・定量どちらかの形で検証できる仮説に落とし込むことが必要となる。立証された仮説を積み重ねていくことで、曖昧なものを確かなものに変え、進むべき道を決めていくのである。

リーンスタートアップにおいてもこれ例外ではない。

それどころかむしろスタートアップを興すこと以上に「曖昧なものが溢れている状態」などないだろう。スタートアップの目的が、既存マーケットにおける新規事業開発ではなく、ゼロからビジネスモデルを作り上げることである以上、「全ては仮説」として捉えることから始めることが求められる。

このような不確実性が高い状況では、仮説を細かく分解し、検証のサイクルを小さく多く回す方がムダが少なくなるだろう。サイクルを大きく少なく回すことのリスクが高いからである。小さな仮説を積み上げていく方が、結果的に効率的なプロセスになっている場合が多い。

更に、スタートアップはその性質上、人・金・時間といったリソースが限られていることが常である。つまり、ムダなリソース消費は死を意味すると言っても過言ではない。

そのため、使用したリソースを意思決定出来た決断で割り算をした、意思決定のコストパフォーマンスが非常に重要であることは感覚的にわかるだろう。

つまり、「仮説構築 → 実験 → 学び → 意思決定」のサイクルをそのコストパフォーマンスが高い状態で回し、「ムダの無い意思決定」を下し続けることが、スタートアップをリーンな状態をキープする上で必要不可欠なことであると言えるだろう。

意思決定を下すまでが1サイクル

ここで大切なのが、学びで終わらず意思決定までを行うということである。定性的な情報を必要とする仮説は学びは沢山得られるが、仮説が検証出来たかどうかがわかりづらい場合が多い。

それに加えて、仮に検証出来たとしても100%の確実性を得られるケースは稀である。いくら前もって数値化できたとしても、特にグロース前のフェーズではその数値の根拠が不明瞭なことが多いため、「まぁたぶん合ってる」くらいの結果になるケースが多いように思う。

しかし上記でも述べた通り、重要なのは意思決定のコストパフォーマンスである。仮説の検証を抜きにするのは論外であるが、だからといって100%の確実性を得られるまでやり続けるのも最適だとは言えない。学びを踏まえて、ある程度不明瞭なものがあっても、意思決定を下して進んでいくことが大切である。

顧客開発モデル

ところで、そもそもスタートアップにとっての1番のムダとはいったい何なのであろうか。トヨタが注目したムダの一つは、在庫を抱えることのムダであった。しかし、それはあくまで「顧客が欲しいものが作れている」という前提があってのものである。

一方、スタートアップの場合はそれすらも確約されていない。つまり、スタートアップにとっての1番のムダとは、「顧客から必要とされないものを作ること」であると言えるだろう。そんな問題を解決すべく生まれたのが、顧客開発モデルだ。

顧客開発モデルとは、顧客と対話を重ねながらプロダクトやビジネスモデルを作りあげていくメソッドである。

提唱者のSteve Blank氏はハーバード・ビジネス・レビューに “Master of Innovation” の1人として紹介されている、シリコンバレーの起業家の中で知らない人は居ないと言われている人物だ。

顧客開発モデルは、彼の著書「The Startup Owner’s Manual」の中で提唱したことをきっかけに世の中に広く知られるようになる。その名前の通り、まるで辞書のような本である。

そのためすべてを詳しく説明することは避けるが、内容を概括すると「多大な時間とコストをかけて作った商品が実は『全く顧客から必要とされていなかった』という悲劇を免れる為に、会社の進捗管理を顧客ベースで行うこと」を提唱していると言えるだろうか。

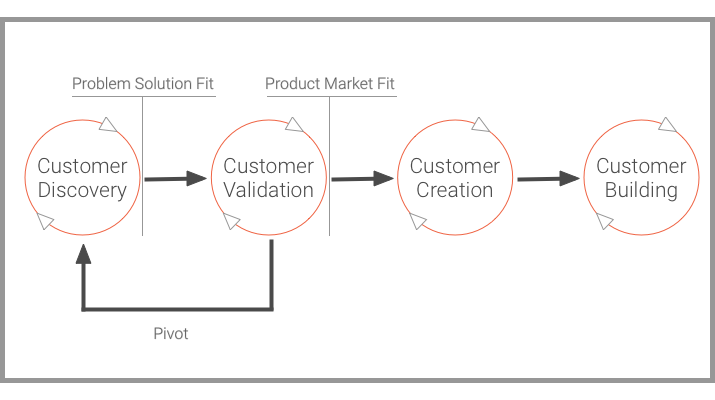

このモデルによると、会社とは大まかに4つのフェーズに分けることが出来る。その4つが「Cusotmer Discovery・Customer Validation ・ Customer Creation ・Company Building」である。

- Customer Discovery: 「顧客と話をし、必要とされるかどうか」の検証を行うフェーズ

- Customer Validation: 「実際に市場に受け入れられるのか」の検証を行うフェーズ

- Customer Creation:「グロース」の検証を行うフェーズ

- Company Building: 組織を構築し、生産体制を整える段階

この中で、創業間もないスタートアップが当分の目標として据えるべきなのは、前半2つのフェーズを乗り越えることである。Blank氏は次のフェーズに移行して良いかどうか判断するチェックポイントとして、Problem Solution Fit (PSF) と Product Market Fit (PMF) を提唱している。

- Problem Solution Fit (PSF):「Customer」の抱える「Problem」が明確で、それに対する「Solution」が提供出来ている状態

- Product Market Fit (PMF) : 「Solution」が落とし込まれた「Product」が「Market」に受け入れられている状態

スタートアップの約80%近くがPMFを達成出来ずに潰れてしまうと言われている。そのため、PMFが達成出来たらそのスタートアップはある程度の成功をおさめたと言ってよいだろう。

その証拠に、Netscapeの創始者で、FacebookやeBayのボードメンバーでもあるマーク・アンドリーセン氏は悩めるスタートアップのファウンダーに対して、「The only thing that matters is getting to product/market fit.(PMFを達成することだけがスタートアップにとって大切なことだ)」とのアドバイスを送っている。

顧客開発とは顧客の御用聞きではない

ここでのポイントは、顧客開発とは顧客の御用聞きのように振る舞うことを推奨している訳ではないということである。

顧客の声を聞くとは、必要だと言われたFeatureをすべて足していくことでは決してない。亡きスティーブ・ジョブスが言ったように、「You can’t just ask customers what they want and then try to give that to them. (顧客に何が欲しいかを聞き、それを与えようとするだけではいけない)」のである。

御用聞きにならない為には、発言の深掘りをする必要がある。簡略化すると、「OOOという機能が欲しいと言ったということは、XXXという問題がありそうだ。ということは△△△というソリューションで解決出来るかもしれない。」というようになるだろうか。

その発言そのものよりもそこからどういうことが読み取れるかが大切である。顧客に耳を傾けることと顧客の声を鵜呑みにするのは全く違うのだ。

リーンスタートアップの特徴

上記をまとめると、リーンスタートアップの特徴とは、「仮説構築 → 実験 → 学び → 意思決定」のサイクルを「顧客」に対して回し続けることが大切だということになる。ではそれを一体どのように行えば良いのだろうか。最後にこれらを実行する上で強力なツールとなるものを2つ紹介したい。

【リーンスタートアップ実行の上でのツール】

MVP

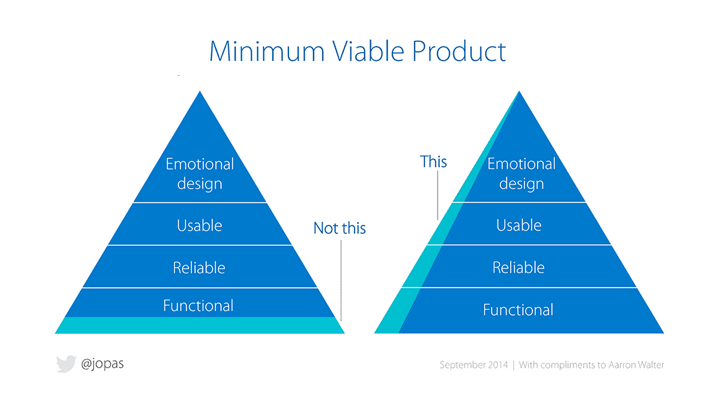

リーンスタートアップの1番の特徴としてあげられることが多いのがこのMVPである。MVPとはMinimum Viable Product の略称であり、実験を実行するのに最低限必要な機能を備えた製品のことである。

噛み砕いて説明すると「構築した仮説に対してそれを検証するのに必要なものだけを備えた製品」となる。

まさに、冒頭で述べた「生産効率性の向上」と「問題の顕在化」によってもたらされる「ムダの徹底的排除」というリーンな状態を体現したツールだと言えるだろう。

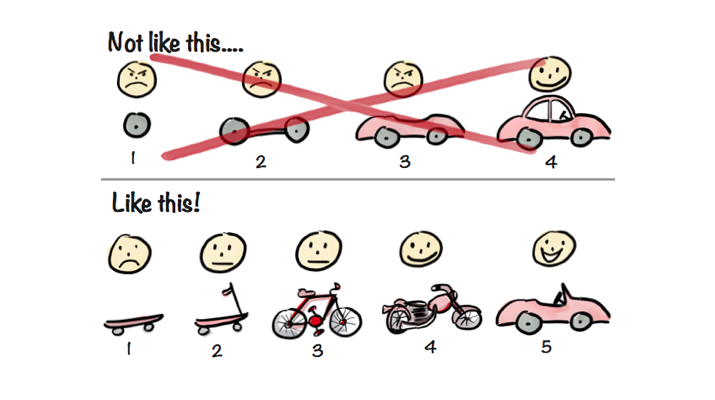

「問題の顕在化」を実現するには、そのMVPによって届けたい価値を意識してデザインすることが必要である。例えば、車のMVPは車輪ではなくスケートボードであるべきだ。車輪は車輪だけではユーザーにとって何の価値も持たないが、移動手段となって初めて価値を持つからである。

検証したい価値を実現したMVPを使って初めて問題を顕在化させることができるのだ。「生産効率性の向上」を意識するあまり、「問題の顕在化」を果たせなければ、MVPとしての価値は0に近い。

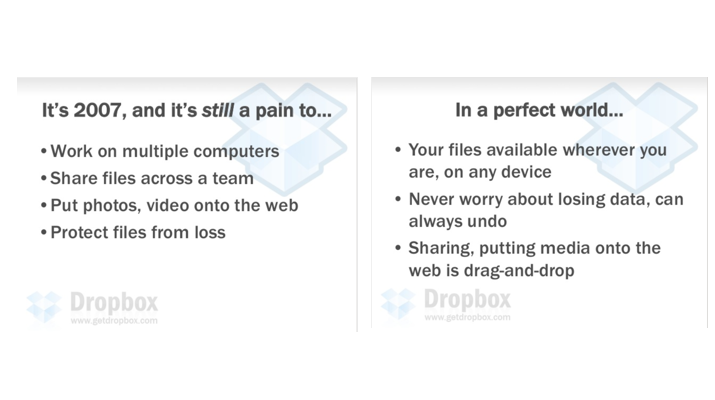

Dropboxの例

DropboxはMVPを上手く使ったスタートアップとしてあげられることが多い。Dropboxといえば、先日IPOを行い「1兆円上場」を達成した企業である。そんな文句なしの“成功”を勝ち取ったスタートアップは、製品開発前にどのようにMVPを利用して、仮説を検証したのだろうか。

Dropboxは立ち上げ当時、複数のデバイスやチーム間での共有や同期が行えるクラウドストレージサービスを作り上げれば、利用する人が大勢いると仮説を立てた。

しかし、実際に利用する人が居るかどうかはまだわからない。そこで、この仮説を検証するために彼らがMVPとしてリリースしたのが3分間のデモ動画である。その動画では、Dropboxを実際にどのように利用するのかの大まかな流れが説明されている。

結果を測定すると、なんと一晩で75,000人もの人がE-mailを登録した。これにより上記の仮説は立証可能、アイデアにある程度の確信を持って開発に踏み切ることができたのだ。

2007年、Dropboxがシード期だった頃のピッチスライドの一部。10年経った今もほとんど変わっていないことがわかる。MVP以外にも、スタートアップのお手本として参考にすべきところが多い。

MVPとはデモ版・β版ではない

MVPとは製品のデザインや技術的なことを検証する為だけのプロトタイプやデモ版とは似て非なるものである。MVPとは、出来の悪いプロダクトをリリースするというものでは決してない。

例えば、リリースされたばかりのiOSは不具合が多いというのはAppleのお決まりパターンとなってきている。「Apple 人柱」と検索すると、「人柱覚悟でアップデートしてみました」というようなブログ記事が散見される。これは何かの仮説を検証するためにこのようにあえて設計している、ということがない限りはMVPではない。 Appleを否定するわけでは決してないが、MVPがどうかと聞かれれば答えはNoである。

MVPとは「学びのための道具」

MVPの制作において大切なのは、仮説ありきで作られる「学びのための道具」であるということである。

APPであれ、ビデオであれ、目的仮説の検証ができれば何でも構わない。逆に言えば、かなり作り込まれたAPPであっても、目的仮説が検証可能になるように制作されていなければ、それはMVPとしては質が高くないとも言えるだろう。

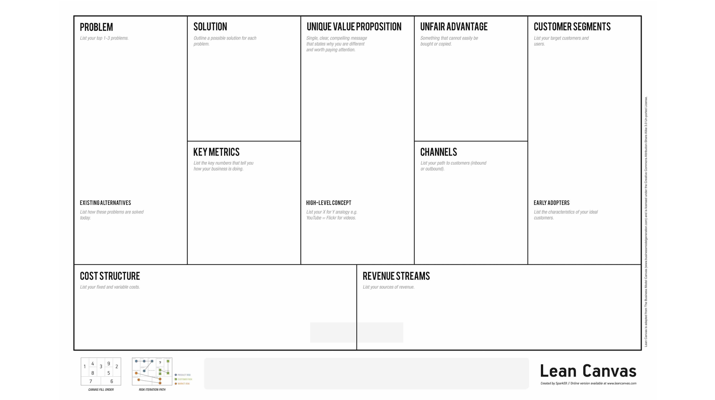

Lean Canvas

仮説は基本的にMVPによって検証される。では、一体どのような要素について仮説立てを行う必要があるのか。それを図式化したのがビジネスモデルキャンバスであり、スタートアップ用に修正を加えたのがリーンキャンバスである。

ここで大切なのは、スタートアップが開発しているのはプロダクトでは無くビジネスモデルであるということである。

そこでリーンキャンバスではビジネスモデルを構成する要素を9つに分解してある。これによりビジネスモデル全体から俯瞰してみた時に、どこまでの検証が進んでいるのかを確認することが出来るのだ。それぞれの要素についての簡単な説明は下記である。

- Problem: 抱えている課題は何か。

- Customer Segment: どのような人がターゲットなのか。

- Unique Value Proposition: 競合に対してどのような独自性があるか。

- Solution: 課題を解決する方法は何か。

- Channel: 顧客に対してどのようにアプローチするのか。

- Revenue Streams: どのような収益モデルか。

- Cost Structure: どれだけのコストが発生するか。

- Key Metrics: このビジネスモデルを評価する上で大切になる指標は何か。

- Unfair Advantage: 競合に対しての参入障壁は何か。

どのような要素の仮説が立証出来ているのか、はたまたまだ仮説立ても出来ていないのかが客観的に理解出来るのに加え、共通のフォーマットで管理することでチーム内での認識合わせにもおいても役に立つだろう。

また、それぞれの要素をリスクの高さを基準にすることで、優先順位を付けられるようになり、マイルストーンを決める際にも役に立つ。スタートアップ発足時に作成し、学びがある度に更新し続けるのが1つの正しい使い方だろう。

【まとめ】

「今さら聞けないリーンスタートアップの基本」と題し、その言葉の定義から特徴、ツールまで紹介した。

読む前に感じていた、名前は聞いたことあるけどよくわからない・本は読んだことあるけどイマイチわからなかった・はたまたリーンスタートアップなんてよくある流行語でしょ、という印象が、少しでも良い方向に変われば幸いである。

我々btraxは、新規事業の創出やサービスデザインのサポートを行っている。ご興味のある方はぜひこちらからお問い合わせいただきたい。

参考:

- John F. Krafcik (1988) 『Triumph of the Lean Production System』

- Eric Ries (2011)『Lean Startup』

- Ash Maruya (2012)『Running Lean』

- Steve Blank and Bob Dorf (2012)『The Startup Owner’s Manual』

- Jeff Gothelf (2013) 『Lean UX』

- 伊藤賢次 (2012) 「トヨタ生産方式(「TPS」)の評価に関する一考察」

- トヨタ生産方式

- THE PMARCA GUIDE TO STARTUPS Part 4: The only thing that matters

- How DropBox Started As A Minimal Viable Product