デザイン会社 btrax > Freshtrax > AI時代のUXデザイン手法 &...

AI時代のUXデザイン手法 – AI デザインフレームワークとは?

AI技術の急速な発展により、多くの企業がAI機能を自社プロダクトに組み込もうとしている。

そう、これから企画・開発するデジタルプロダクトのその多くが、何かしらの形でAIのエンジンを実装することになる。その一番の目的が、ユーザー体験の向上だ。

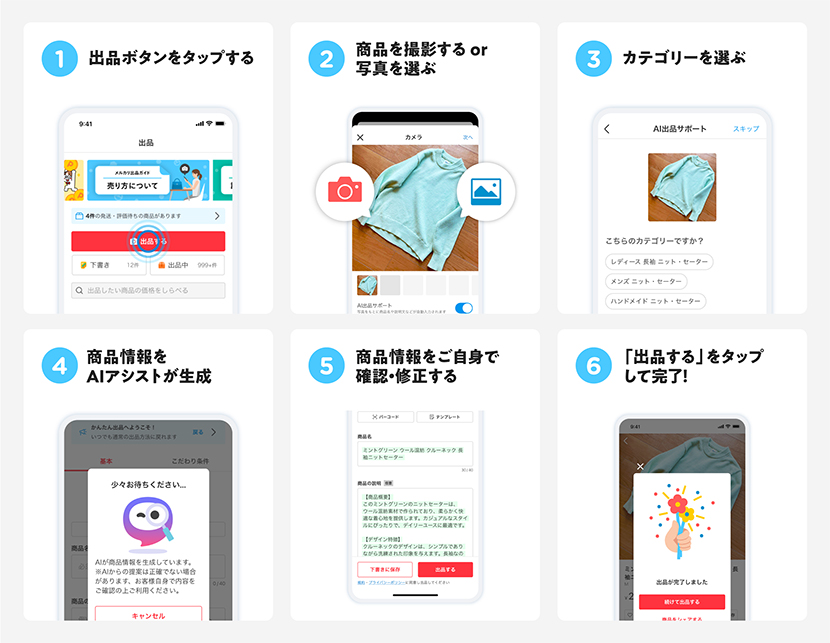

メルカリはAIアシストを実装し、文章を自動提案

例えば、メリカリは、出品者向けにAIアシスタントが売れやすい商品名や説明文を自動提案する機能を導入。この機能により、出品がしやすくなり、より多くの商品が目立ちやすくなることで取引の活性化に貢献している。

AIアシストが商品説明文を書いてくれるメルカリの事例

このように、例えそれが “AIツール” ではなかったとしても、全くAIと連動していないプロダクトは、今後ほとんどなくなっていくだろう。

AI連動を急ぐあまり、ユーザーが置き去りに

その一方で、あまりにも開発を急ぐあまり、実際の開発現場では「ユーザーの本当の課題は何か?」「AIが何をすべきか」「ユーザー体験にどう組み込むべきか」を十分に検討する前に、技術実装やモデル選択へ飛び込んでしまうケースが後を絶たない。

特に、各種バイブコーディングツールが充実している今日、プロダクトのUXデザインを考慮せずに、”さっさと” プロダクト開発に飛び込んでしまいがち。でも、出来たものが本当にユーザーに愛されるプロダクトになっているのだろうか?

本稿では、そのような課題を解決する実践的フレームワーク 「AI デザインフレームワーク」を紹介し、AIを活用したプロダクトのUXデザインにおける効果的アプローチを解説する。

AI時代のUXは「まず体験ありき」で設計する

ChatGPT、Gemini、Claude, etc. 生成AI系のツールが日々アップデートされるなか、「モデルを載せさえすればAIプロダクトになる」という誤解が根強い。しかしユーザーが本当に求めているのは“AIらしさ”ではなく課題を楽に解決する体験である。

特に、先発の巨人達が次から次へと新機能をリリースする中で、後発プロダクトを守る “堀” の一つが、ユーザー体験価値 = UXである。

なぜAI特化のデザインフレームワークが必要なのか

従来アプローチの限界

多くのチームはユーザーの本質的ニーズを理解する前にAIの技術的可能性へ焦点を当てがちである。その結果、以下の基本的問いを飛ばす傾向がある。

- ユーザーは何を達成しようとしているのか

- AIが真に価値を提供できる場面はどこか

- ユーザーはどこでコントロールを保持すべきか

AIプロダクトデザインの特殊性

AIを活用したプロダクトは従来のデジタルプロダクトとは異なる特性を持つ。

- 不確実性:AI出力は100%予測不能

- 学習性:使用データによって性能が変動

- 複雑性:ユーザーに見えないロジックで動作

- 倫理性:バイアスやプライバシーへの配慮が必須

これらを踏まえたデザインアプローチが求められる。

AI デザインフレームワークとは

そこで登場するのが「AI デザインフレームワーク」である。AI デザインフレームワークは、AIプロダクト企画・設計段階で活用できる思考フレームワーク。技術実装へ入る前に「AIが何をすべきか」「どのように振る舞うべきか」「なぜ重要か」を明確化することを目的とする。

フレームワークの特徴

- 9つの重要要素で構成

- ユーザー視点を中心に設計

- 30分で概要把握から本格ワークショップまで対応

- チェックポイント機能でAI採用の妥当性を検証

btraxのAIデザインフレームワーク全体図

9つの構成要素と実践例

では、AI デザインフレームワークをより理解するために、例として、AI音声生成プラットフォームのElevenLabs を想定し、各要素を紹介する。

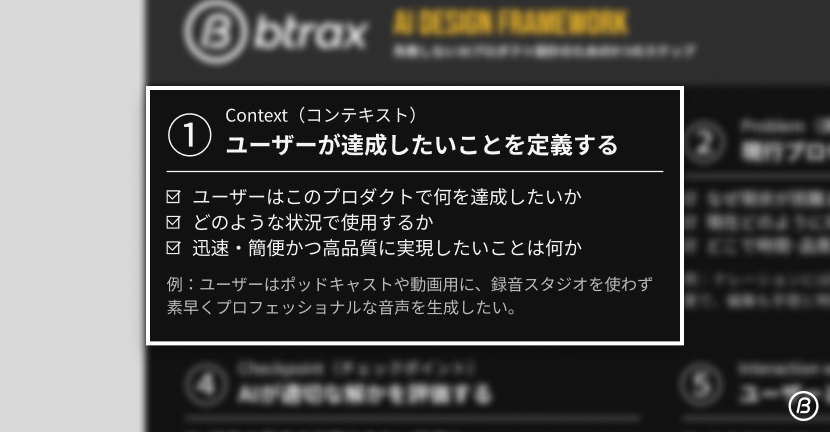

1. Context(コンテキスト)

ユーザーが達成したいことを定義

- ユーザーはこのプロダクトで何を達成したいか?

- どのような状況で使用するか?

- 迅速・簡便かつ高品質に実現したいことは何か?

例:ユーザーはポッドキャストや動画用に、録音スタジオを使わず素早くプロフェッショナルな音声を生成したい。

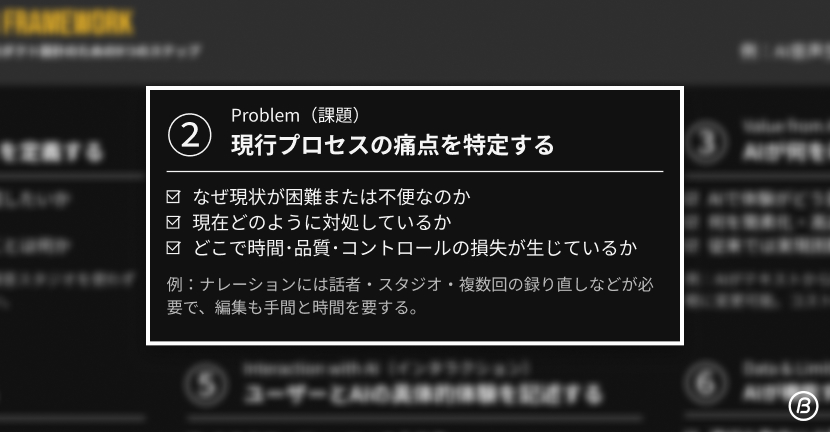

2. Problem(課題)

現行プロセスの痛点を特定

- なぜ現状が困難または不便なのか

- 現在どのように対処しているか

- どこで時間・品質・コントロールの損失が生じているか

例:ナレーションには話者・スタジオ・複数回の録り直しが必要で、編集も手間と時間を要する。

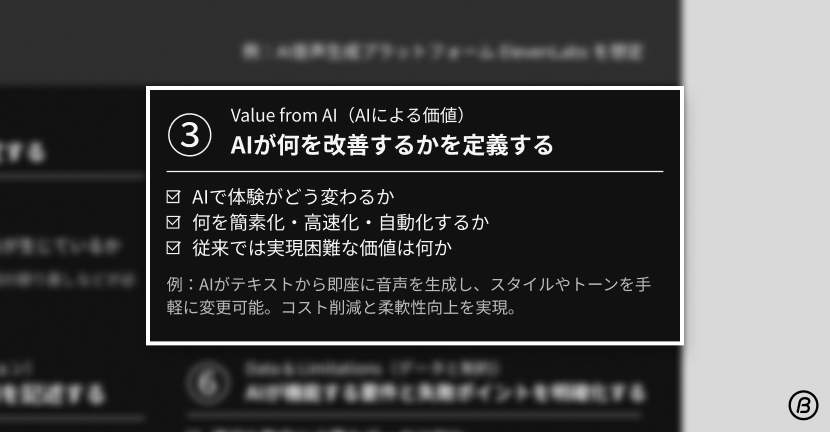

3. Value from AI(AIによる価値)

AIが何を改善するかを定義

- AIで体験がどう変わるか

- 何を簡素化・高速化・自動化するか

- 従来では実現困難な価値は何か

例:AIがテキストから即座に音声を生成し、スタイルやトーンを再録音なしで変更可能。コスト削減と柔軟性向上を実現。

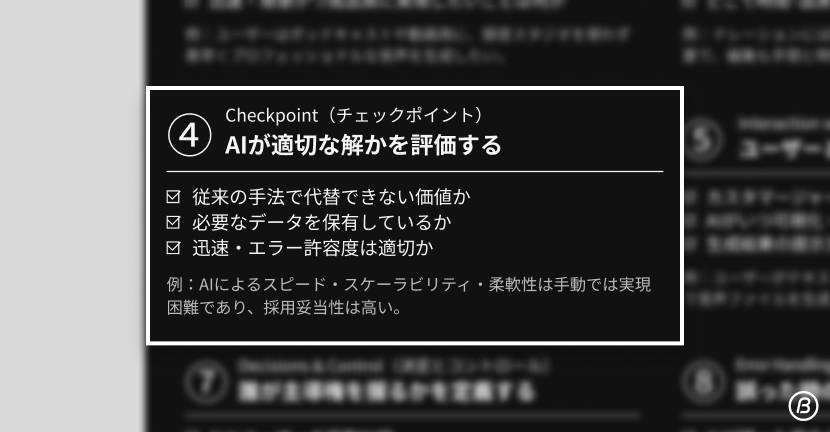

4. Checkpoint(チェックポイント)

AIが適切な解かを評価

- 従来手法で代替できない価値か

- 必要なデータを保有しているか

- エラー許容度は適切か

例:AIによるスピード・スケーラビリティ・柔軟性は手動では実現困難であり、採用妥当性は高い。

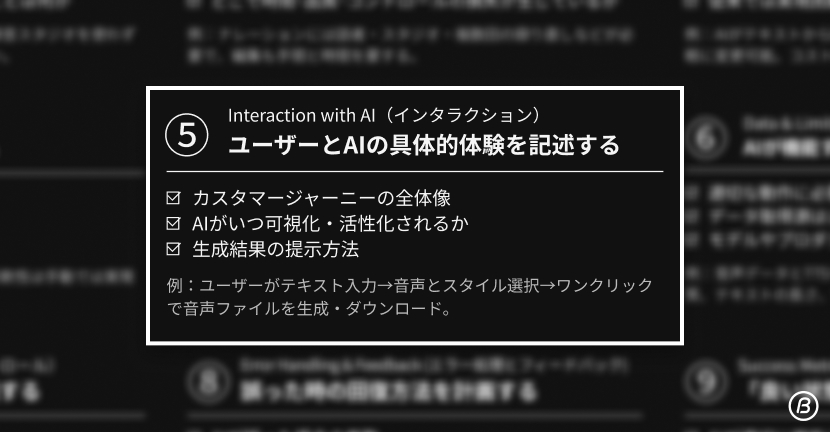

5. Interaction with AI(インタラクション)

ユーザーとAIの具体的体験を記述

- ユーザーの旅路の全体像

- AIがいつ可視化・活性化されるか

- 生成結果の提示方法

例:ユーザーがテキスト入力→音声とスタイル選択→ワンクリックで音声ファイルを生成・ダウンロード。

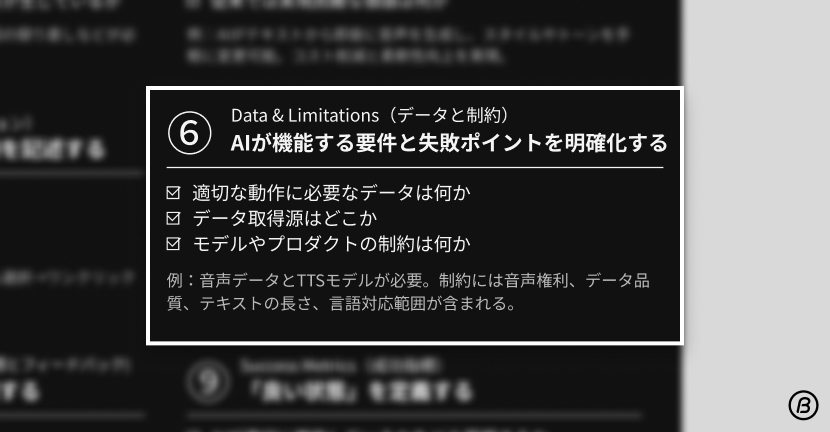

6. Data & Limitations(データと制約)

AIが機能する要件と失敗ポイントを明確化

- 適切動作に必要なデータは何か

- データ取得源はどこか

- モデルやプロダクトの制約は何か

例:音声データとTTSモデルが必要。制約には音声権利、データ品質、テキスト長、言語対応範囲が含まれる。

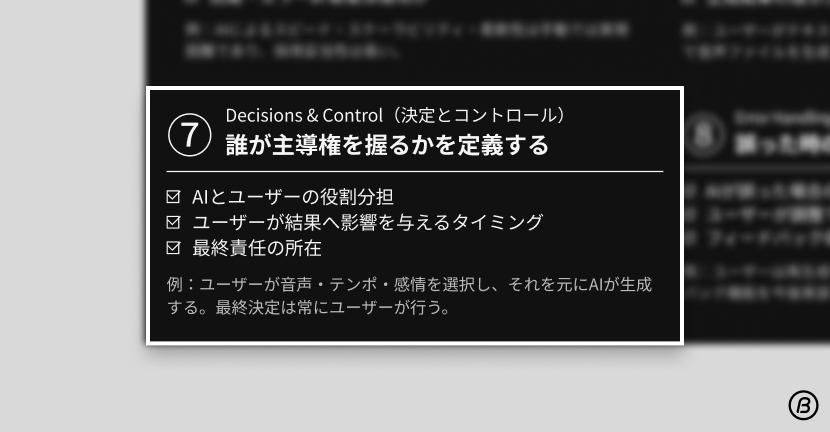

7. Decisions & Control(決定とコントロール)

誰が主導権を握るかを定義

- AIとユーザーの役割分担

- ユーザーが結果へ影響を与えるタイミング

- 最終責任の所在

例:ユーザーが音声・テンポ・感情を選択し、AIが生成。最終決定は常にユーザーが行う。

8. Error Handling & Feedback(エラー処理とフィードバック)

誤り時の回復方法を計画

- AIが誤った場合の挙動

- ユーザーが調整できる手段

- フィードバック収集と活用

例:ユーザーは再生成やパラメータ変更で調整可能。フィードバック機構を今後実装予定。

9. Success Metrics(成功指標)

「良い状態」を定義

- AIが適切に機能しているかをどう把握するか

- UX・モデル・プロダクト視点での測定方法

- 非AI版と比較して何を改善すべきか

例:テキスト入力から使用可能音声までの時間、編集不要で受け入れられた結果数など。

フレームワークの実践での活用方法

対象チーム

- プロダクトデザイナー:AIがUXへ与える影響を深く理解したい

- プロダクトマネージャー:開発前にチーム整合を図りたい

- AI・技術リード:反応的でなく責任を持って構築したい

使用タイミング

- AI中心プロダクトアイデアの探索

- 既存ソリューションへのAI機能追加

- 発見・スコーピングワークショップ

- 実装前アイデア検証

日本企業での実践ポイント

- 段階的導入:小規模機能から開始し学習を重ねて拡張する。

- ユーザー中心思考の徹底:常にユーザー価値を判断基準とする。

- 失敗への対応計画:AIの不完全性を前提にエラー対応を設計する。

- 継続的改善サイクル:リリース後もフィードバックを基に改善を続ける。

まとめ

「AI デザインフレームワーク」は、AIプロダクト開発で陥りがちな落とし穴を回避し、ユーザー中心の価値ある体験を設計するための実践的ツールである。

技術可能性に先導されるのではなく、ユーザーの真のニーズからスタートすることで、より意味のあるAIプロダクトを創出できる。AIは目的でなく手段である。本フレームワークを活用し、ユーザーに真価をもたらすAI体験を設計してほしい。

AI デザインフレームワークのPDF版をご希望の方は、こちらからダウンロードいただけます。

2026年2月25日(水)、Skyworkと共に体感するAIエージェント最前線 開催!

2026年2月25日(水)、サンフランシスコ発・世界最大級のAIコミュニティ The AI Collective によるSkyworkと共に体感するAIエージェント最前線を開催します。

本イベントでは、実際にプロダクトを“使っているユーザー=アンバサダー”と共に、AI活用のリアルな事例や導入のポイントを共有します。

参加承認制です。ご関心のある方はお早めにお申込みください。