デザイン会社 btrax > Freshtrax > お客様第一主義とユーザー中心デ...

お客様第一主義とユーザー中心デザインの違いとは

デザインのゴールの1つが、顧客の視点に立って物事を考え、そのニーズに即した商品やサービスを作り出すこと。

しかし、これを聞いた多くの人々が「そんなの以前からやっているよ」と言う。そう、世の中の多くの企業は、すでにお客様からの意見を最優先し、それに即したサービス作りや改善を日々行なっている。

なぜ今さらデザイン思考が特筆すべき存在になっているのだろうか?

おそらくその理由は、いわゆる ”User Centered Design (ユーザー中心デザイン) ”と呼ばれる概念を通じて、ユーザーも想像だにしなかったようなイノベーションを生み出す事が可能になるからである。

ではどうして今までの、お客様第一主義、からはなかなか世の中を驚かせるようなソリューションが生み出しにくいのだろうか?

おそらくその理由は、お客様第一主義とユーザー中心デザイン (UCD) が、似て非なるものであるからだろう。

お客様第一主義 ≠ UCD

ビジネスやプロダクトデザインにおいて、お客様の声を最優先することは一見当たり前のように感じる。

しかし、お客様の声をそのまま商品に反映するのと、その潜在ニーズをより深く理解し、顧客の想像を超えるレベルのプロダクト作り出すのとでは、結果に大きな差が生まれる。

少し前に話題になった「ここがちゃうねんデザイン思考」にも紹介されている通り、ユーザー視点で物事を考えることは、顧客の言うことをすべてやることではない。

特に危険なのは、お客様のことを考えて、と考えるが故に、いつの間にかユーザーの御用聞きになってしまっている状態。

実は、多くのユーザーは自分が本当に欲しいものを100%理解しておらず、言われたことをそのまま形にしたとしても、多くの場合、失敗におわってしまう。

より速い馬車を作らなかったフォード

この観点を説明する際によく例に出されるのが、ヘンリー・フォードの格言。フォード・モーターの創設者であり、大衆向けの自動車を”発明”したとも言われる彼は、その秘密を下記のように表現している。

ヘンリー・フォードが語るイノベーションの作り方

そう、彼が行ったのは、ソリューションを急ぐのではなく、まずはじっくりユーザーのニーズに焦点をあて、その課題を深掘りする事で、最適なプロダクトを作り出したのだ。

ユーザーが本当に求めていたのは、より迅速で安定した移動手段の確保である。馬車で移動する事が一般的だったその当時の人々にとって、自動車というプロダクトを想像することすら不可能に近かった。

そんな時代に「お客様第一主義」として顧客の意見を聞いてそのままプロダクトに反映していたとしたら、おそらく「以前よりも速い馬車」が出来上がるだけだ。これだとイノベーションは生まれない。

ユーザー中心デザイン

≠

顧客の言うことをすべてやる or

ユーザーの御用聞きになる

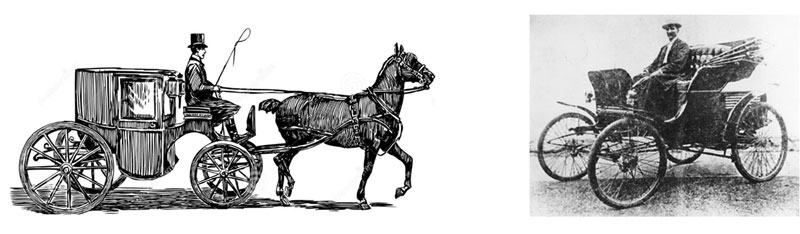

フォード:「速い馬車」ではなくて「自動車」

そう、フォードが生み出したのは、お客様が欲しがっていた「より速くて安定した馬車」ではなく、顧客の課題解決に、より効果的なソリューションである「自動車」なのだ。それにより、ヘンリー・フォードは優れた御用聞きではなく、イノベーターとして歴史に名を残した。

より早い馬車ではなく、自動車を生み出したフォード

顧客が欲しいのはドリルではなく”穴”

この自動車と馬車との関係に似ているのが、ドリルとそれが生み出す”穴”である。これは、ドイツのレビット博士が提唱する、レビットのドリルの穴理論。

ドリルを買いに来たお客様の欲求は、あくまで「ドリルを買うこと」ではなく「穴を開けること」ということである。言い換えると、ユーザーはソリューションを欲しがっているのではなく、課題を解決したいと考えているのだ。

これが、サービス提供側からの視点だと、どうしてもソリューション自体にフォーカスされがちで、ついついより”改善”されたプロダクトにエネルギーを注いでしまう。

そんな時は今一度一歩引いて、課題の本質に着目してみる必要がある。

ユーザー中心デザイン (UCD) から生み出されたイノベーション例

では、実際に課題の本質を深掘りしたことで生み出された、画期的な商品やサービス例を紹介しよう。これを見てみるとデザイン思考の重要性も理解しやすくなるだろう。

ユーザー中心デザインから生み出されたサービス

Uber:「より良いタクシー」ではなくて「ライドシェア」

アメリカでタクシーに乗った事がある方はわかると思うが、かなり不便である。まず、なかなか見つからない。そして、チップなどの会計が複雑な上、態度の悪いドライバーも少なくない。

そんなユーザーの課題に着目し、タクシーの改善ではなく、テクノロジーを活用する事で顧客ニーズを満たしたのが、Uberに代表されるようなライドシェアサービス。

安易にタクシーの台数を増やしたりサービス改善に急ぐことなく、まずはユーザーの課題の掘り下げを行い、一度”リセット”してからより良いモビリティーサービスを作り出した。

タクシーとライドシェアは提供価値が異なる

Airbnb:「より多くのホテル」ではなくて「民泊」

カンファレンスやコンサートなど、人気のイベントが集中すると、一気にホテルの部屋が満室になってしまう。そんな課題に対して、より多くのホテルを建設し、客室を増やすこともできただろう。

しかしAirbnbは、すでに存在している民間のアパートや家などを旅行客に貸すことで、部屋不足の課題を解決した。

逆に安易にホテルをむやみに増設したとしたら、イベントが無い期間の利用率が下がり、無駄が多くなってしまっていただろう。

ソリューションに急がずに、ユーザーの課題に着目し、テクノロジーを活用して解決した好例である。

あえてホテルとは戦わないAirbnbの提供価値

Twitter:「より公平・迅速なニュースメディア」ではなくて「ユーザー発信」

当初はサイドプロジェクトとしてスタートしたTwitterであるが、スマホが普及したことにより、ユーザーがリアルタイムに生の情報をどんどん配信するようになった。

それに伴い、場合によっては、大手ニュースメディアが配信する情報よりもより早く、透明性の高い情報が広がる結果となった。

実際、「【インタビュー】Biz Stone – Twitter, Co-founder」でも紹介されている通り、Twitterが普及した1つのきっかけが、USエアウェイズのハドソン川不時着の際のユーザーからの情報配信であり、その後の東日本大震災における、ユーザー情報のやり取りだったりした。

これにより、Twitterはより公平で迅速なメディアとしての地位を確立した。

Twitterができた頃の狙いは情報の民営化

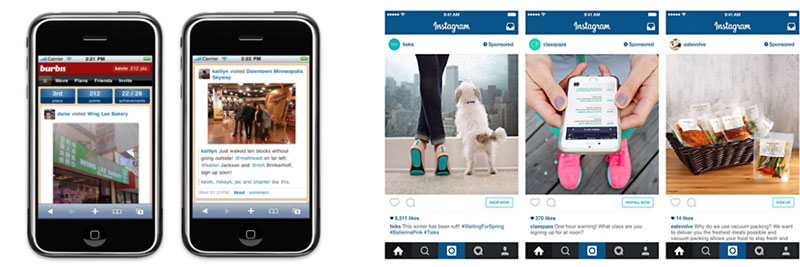

Instagram:「写真もアップできるチェックインアプリ」ではなくて「写真共有アプリ」

実はInstagramの前身となるアプリであるBurbnは、フォースクエアの”改善版”であった。チェックイン機能に加えて、写真のアップロード機能を実装することにより、ユーザーへの価値を高めようとした。

しかし、実際にリリースし使ってもらうと、この写真のアップロード機能の方がユーザーの心を掴んでいることに気づき、写真専用アプリのInstagramとして作り変えた。

事前にユーザー課題を捉えていたわけでは無いが、まずはリリースし、ユーザーの行動データをもとに、より深い遷座ニーズを掘り起こした例である。

ユーザーの動向を見て、サービス内容を改善したインスタグラム

Nintendo Wii:「子供にゲームをさせない」ではなくて「家族みんなで楽しむ」

ファミコンや、スーパーファミコンなど、多くの人気ゲーム機とソフトを提供してきていた任天堂であるが、”ファミリー”と銘打っている割には、一人でプレイしているケースが多い。

それも、核家族化が進み、ユーザー年齢も高まるにつれ、部屋に籠ってゲームをし続けるシーンが増えてきていた。そこで任天堂は、どのようにしたら家族で楽しんでもらえる状況を生み出せるかに着目。

その課題意識をもとに、ワイアレスのリモコンを使った体感型のゲーム機として生み出されたのが、Nintendo Wii。これにより、家族がリビングルームで一緒に楽しめる状況を作り出すことに成功した。

Wiiの狙いはゲームをさせないではなく、みんなで楽しむ

シェアサイクル:「より強固なセキュリティ」ではなくて「非所有」

アメリカやヨーロッパを中心に、世界的に広がりつつあるシェアサイクルであるが、その裏に隠された気づきにくい大きなメリットがある。それは、多くのユーザーが抱えていた自転車の盗難に対する大きな課題。

特に、サンフランシスコなどの都心部では、自転車の盗難が頻発しており、自転車を所有している人たちにとって、大きな悩みとなっている。どれだけ頑丈な鍵をつけたとしても、パーツを盗まれることも珍しく無い。

そこで、いっそのこと自転車を「所有」ではなく「シェア」する事で、ユーザーを盗難されることへの苦しみから解き放した。人気の秘密は意外とそんなところにあったりもする。

盗難問題を解決したシェア自転車

関連記事: 【2019年】3つの業界に見る米国イノベーション事例まとめ

まとめ: ユーザーの声とは体験をユーザー自身が分析した結果に過ぎない

皮肉なことに、お客様のことを第一に考えたいのであれば、その声を聞いた通りに解釈するのではなく、ユーザーの発言の裏側にある潜在的なニーズを捉えることが重要になる。

それこそが、デザイン思考の本質であり、彼らの想像を超えるイノベーティブな結果を生み出すことに繋がる。

何故ならば、ユーザーから聞こえてくる声は、あくまで既存の商品やサービスに対から受け取った体験を分析しての結果にしか過ぎないからである。

いまだ見たことがない、体験したことがない内容を生み出すのはあくまで我々デザイナーなどのものづくりを行う側の役割なのである。言われたままを実現するのは、御用聞きであり、そのままでは、クリエイターにもイノベーターにもなることが出来ないのだ。

筆者: Brandon K. Hill / CEO, btrax, Inc.

2026年2月25日(水)、Skyworkと共に体感するAIエージェント最前線 開催!

2026年2月25日(水)、サンフランシスコ発・世界最大級のAIコミュニティ The AI Collective によるSkyworkと共に体感するAIエージェント最前線を開催します。

本イベントでは、実際にプロダクトを“使っているユーザー=アンバサダー”と共に、AI活用のリアルな事例や導入のポイントを共有します。

参加承認制です。ご関心のある方はお早めにお申込みください。