デザイン会社 btrax > Freshtrax > よそ者が生み出すイノベーション...

よそ者が生み出すイノベーション:シリコンバレーから見た日本の限界

シリコンバレーで仕事をしていると、日常的に多様な国籍・文化・価値観に触れる。そこには、自分とまったく違うバックグラウンドを持つ人たちが、当然のように議論し、協力し、そしてぶつかり合っているのを肌で感じる。

日本ではなかなか経験することのないレベルの価値観の異なる人たちとのディスカッション。時には険悪なムードになりながらも、最終的にはお互いを理解し合いながらも、課題に対して、最適な解決策を探し出す。

その摩擦の中から、新しい価値が生まれる。

多様性とイノベーションの関係を掘り下げてみよう

本記事では、アメリカにおける移民起業家たちの圧倒的な存在感を、統計と事例を交えて紹介しながら、「なぜ多様性がイノベーションの源泉となるのか?」を掘り下げていく。

そして、日本における多様性欠乏がいかに社会全体の成長を妨げているのかについても考察する。

なぜイノベーションは “よそ者” から生まれるのか?

「シリコンバレー」、「スタートアップ」そして、「イノベーション」という言葉が似合う人たちがいる。

イーロン・マスク、スティーブ・ジョブズ、セルゲイ・ブリン、ピーター・ティール、ジェリー・ヤン…。彼らは今や世界的な成功を収めた起業家。彼らはいずれも「移民」、あるいは「移民の子孫」であり、「外から来た者」である。

偶然だろうか? それとも、そこに明確な因果関係があるのだろうか?

-

- イーロン・マスク(南アフリカ出身)

実業家・エンジニア。Tesla CEO、SpaceX 創業者兼 CEO、NeuralinkやThe Boring Companyなど複数企業の創業者でもある。テクノロジーと宇宙開発分野での革新者。 - ピーター・ティール(ドイツ出身)

PayPal共同創業者、初期のFacebook投資家。ベンチャーキャピタリストとしても知られ、Palantir Technologiesの共同創業者でもある。シリコンバレーの思想的リーダーの一人。 - セルゲイ・ブリン(旧ソ連出身)

Google共同創業者。ロシアからの移民として幼少期にアメリカに渡り、スタンフォード大学在学中にラリー・ペイジと共にGoogleを創業。検索エンジン革命の立役者。 - ジェンセン・フアン(台湾出身)

NVIDIA共同創業者・CEO。幼少期に台湾からアメリカへ移住。GPU開発を通じてコンピュータグラフィックス、AI、ディープラーニングの進化を牽引するキープレイヤー。 - ジェリー・ヤン(台湾出身)

Yahoo!共同創業者。10歳のときに母親とともにアメリカへ移住。スタンフォード大学大学院在学中にYahoo!を立ち上げ、インターネット黎明期を象徴する存在に。 - スティーブ・ジョブズ(シリア系移民の子)

Apple共同創業者。実父はシリアからの移民で、養母はアルメニア系移民の子。多文化的なルーツを持ち、直感的で文化的な製品開発を重視することで知られたシリコンバレーを代表するイノベーター。 - アリアナ・ハフィントン(ギリシャ出身)

HuffPost(旧The Huffington Post)創業者・元編集長。ギリシャ生まれで、イギリスを経てアメリカに移住。政治・ビジネス・ウェルネス領域で幅広く影響力を持つメディア起業家。 - サティア・ナデラ(インド出身)

Microsoft CEO。インドで生まれ育ち、アメリカに移住後にMicrosoftに入社。クラウド中心の経営改革を推進し、停滞していたMicrosoftを再び成長軌道へと導いた名経営者。

- イーロン・マスク(南アフリカ出身)

彼らが創業した企業が今やアメリカ、いや世界の経済を動かしている。そう。成り上がりを通じた、 “アメリカらしさ” の体現者でありながら、実は “外” から来た人たちだ。

これは決して一部の例外ではない。アメリカ経済を牽引する企業の中に、移民やよそ者の影響が色濃く存在することは、さまざまな調査で明らかになっている。

移民、もしくは移民の子供の起業家例

データが示す「よそ者の強さ」

この「よそ者の強さ」は、スタートアップや起業家だけの話ではない。下記のデータを紹介する。

- フォーチュン500社の43%は、移民またはその子孫によって創業された企業

- 上位35社に限ると、その割合は57%

- これらの企業の従業員数:1,210万人

- 総収益:約5.3兆ドル(約530兆円)

- ノーベル賞受賞者の65%はアメリカ国外で生まれている

- 移民の起業率は、米国生まれの人の2倍以上

- アメリカ全人口の13%が移民である一方、起業家の27.5%が移民

数値で見ても、「強いビジネスやイノベーションは多様性から生まれる」という構図が明確に浮かび上がってくる。

移民がイノベーションを起こせる3つの理由

では、なぜ移民の人たちがここまで活躍できるのか?元々アメリカで生まれ育った人の方が、経済的にも、語学的にも、ネットワーク的にもアドバンテージがありそうなものだが。その理由は、主に下記の3つ。

1. 「第三者の視点」を持つから

よそ者である移民は、異なる文化・価値観・制度に適応する中で、既存の “当たり前” を相対化する視点を自然と身につけている。これは「アウトサイダー・マインドセット」とも呼ばれ、変化や革新の源となる。

例えば、アメリカで生まれ育った人には疑問すら持たれない慣習に対して、移民は「なぜそうなのか?」と問い直すことができる。このような問いからこそ、イノベーションの種は生まれる。

2. 異文化を「混ぜる力」があるから

移民は異なる文化、言語、思考を日常的に行き来する。そうした人々は、文化や価値観の “掛け合わせ” によって新たな発想を生む力を持っている。

まさに「異なる概念の組み合わせ」を実現できる存在だ。

3. 適応力としぶとさを備えているから

移民がイノベーションに大きな役割を果たしているのも、あえて新天地への移住を選んだように、リスクを冒すことを恐れず行動するからだ。

異国で生き抜くということは、言語の壁、制度の違い、偏見、孤立感など、さまざまな困難との闘いである。その中で培われたレジリエンス(しぶとさ)や柔軟な対応力は、変化の激しいスタートアップの世界において最強の武器になる。

そして現状に疑問を呈して、従来の枠組みの外へと飛び出していく。それこそが、イノベーションを生み出す起爆剤になる。

「正解がある仕事」ではなく「答えをつくる仕事」こそ多様性が活きる

多様性の良さばかりが目立つが、実は多様性が弱点になるような場面もある。

繰り返しの作業や、ゴールが明確で再現性が高い業務においては、多様性は必ずしも求められない。むしろ、均質なメンバーでスピーディに実行した方が効率的かもしれない。

日本の製造業などがまさにその例だ。既存の仕組みに異論を唱えず、淡々と作業をこなす。工場労働者に必要なのは、そのような画一性だ。

しかし、現代社会における多くの課題はそう単純ではない。

不確実で、複雑で、変化し続ける状況、いわゆる「VUCAの時代」には、「正解をなぞる」ことよりも、「問いを立て、多様な視点で考え、最善を探る」ことが求められる。

そのとき、異なる経験や価値観を持つ人が集まっていることは、大きなアドバンテージになる。逆に言えば、同じような経歴・考え方の人だけで構成された組織では、盲点が生まれやすく、革新的なアイデアにたどり着きにくい。

日本社会に根付く “よそ者アレルギー” とその代償

現代の日本社会の状況を考えてみよう。

まず、日本のスタートアップ創業者の移民率はごくわずか(数%未満)である。主な理由として、ビザ取得の難しさや、言語的な壁に加え、在日外国人の友人数名に話を聞いてみると、下記のような文化的背景が影響してると考えられる。

- 外国人労働者や留学生に対する制度的・心理的な壁

- 「空気を読む」ことを重視する文化

- 人と違うことを「問題視」する同調圧力

こうした「異質さを排除する構造」が、結果的に“よそ者”の可能性を封じてしまっている。イノベーションは、摩擦や違和感の中からしか生まれないのに、社会全体がその芽を摘み取っているのだ。

これはもはや個人レベルの問題ではなく、日本全体の競争力に関わる「構造的ハンデ」である。

なぜ、まだFaxを利用している企業が存在しているのか

極端な例を一つ挙げよう。

定期的に話題になる「日本企業のFax利用」。最新の統計では、約 40% のユーザーがいまだに「業務で FAX を使用」しているという。(2023年度 情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)調査)

おそらくその理由として、多くの場合、「今までもこうしてきたから」という、ある種の思考停止に近い固定観念に縛られているからだと考えられる。変える理由がないのではなく、「変える」という発想そのものが生まれない。

でも、もしそこに “よそ者” が加わったらどうだろう。

外の常識を持つ人が、「それ、メールでよくないですか? (ひろゆき風)」と一言投げかけただけで、何年も続いていた習慣があっさりと終わることがある。その一言には、当事者たちが見落としていた“視点の違い”があるからだ。

変化を起こすのに、必ずしも大きな仕組みや権限はいらない。必要なのは、違和感を口にできる人と、それを受け止められる空気だ。

タイプライターを即日廃止したAppleの歴史

ここで、逆に一気に変化を進めた一つの例として、Apple社が以前に全社的にタイプライターを廃止したエピソードを紹介したい。

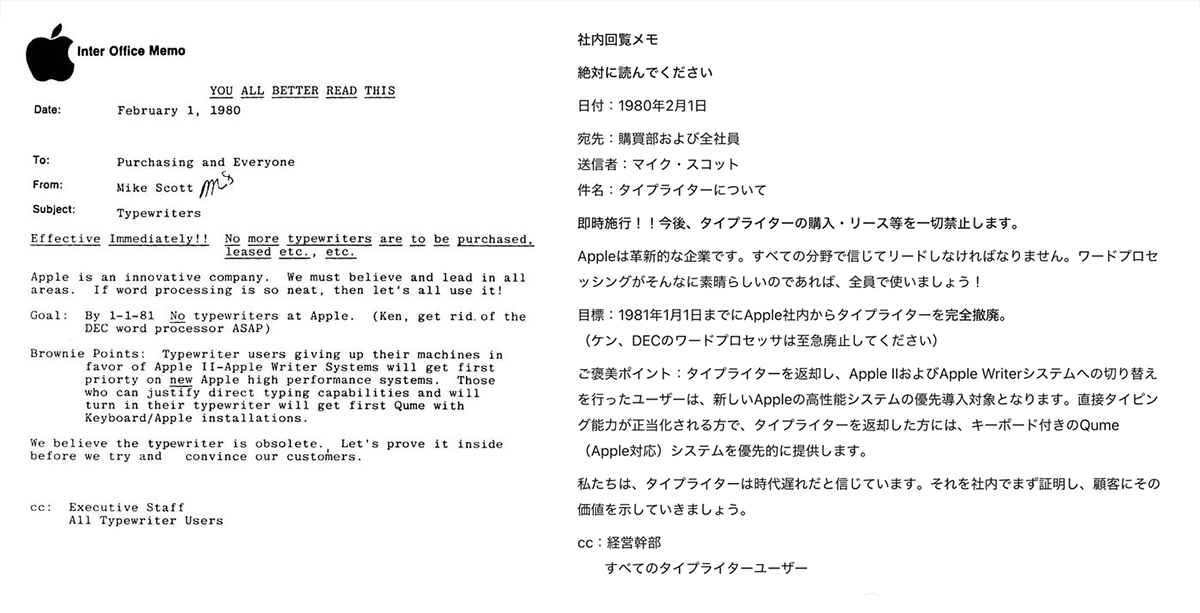

1980年にAppleは社内向けに「タイプライター禁止令」を配布した。下記は、その原文と翻訳バージョン。

タイプライターを即日廃止する事を伝えるAppleの社内報

DXとか言ってても、いまだに紙とか印鑑とか使ってる会社には、このぐらいの覚悟を持って取り組んで欲しい。

その会社がどれだけイノベーションに真剣に向き合ってるのか?そんなことを気づかせてくれる内容である。

サンフランシスコ・シリコンバレーがイノベーションを生む理由

時を戻そう。

多様性が集まる街、たとえば、サンフランシスコやシリコンバレーでは、異なる人種、宗教、価値観を持つ人々が共存している。

スタートアップ起業家の統計を見ても、下記のように、移民率が半数を超えている。

- シリコンバレーのテック系スタートアップ創業者のうち、52%が移民 (スタンフォード大学の調査)

- 米国で評価額10億ドル以上のユニコーン企業の創業者の55%が移民 (NFAP, 2022)

- トップAIスタートアップのうち60%が移民によって創業 (Forbes調査)

- 特にインド、イスラエル、中国、イラン、カナダ出身者が目立つ

このような環境では、偶発的な出会いやアイデアの融合が日常的に起こる。そこには「自分とは違う」ことに対する寛容さがあり、むしろその違いを活かす文化がある。

イノベーションがこの地から多く生まれているのは、資金や技術があるからだけではない。そこに、「異なる者同士が協働できる土壌」があるからだ。

結論:「異なること」が武器になる社会へ

イノベーションの正体は、「違いから生まれる摩擦」であり、「そこに向き合う勇気」だ。

私たちはいま、均質性の安心感を取るのか、多様性の可能性を取るのか、その岐路に立っている。 これからの時代を生き抜くために必要なのは、「同じであること」ではなく、「異なる者と共に進む力」だ。

btraxでできること

この記事を書いたbtraxでは、日米の多文化チームによる「イノベーション支援」を行っています。 多様な視点を活かし、以下のようなサービスをご提供しています:

- 東京xサンフランシスコの両拠点での新規事業開発支援

- 多様なチームによるクリエイティブ・ディスカバリーワークショップ

- グローバル市場進出におけるブランド開発と戦略支援

- 異文化UX/UIデザインとユーザーリサーチ

- 多言語マーケティングとプロダクトローカライズ

イノベーションを生み出す組織文化をつくりたい方は、ぜひ btraxまでご相談 ください。

この内容に関連するポッドキャスト

2026年2月25日(水)、Skyworkと共に体感するAIエージェント最前線 開催!

2026年2月25日(水)、サンフランシスコ発・世界最大級のAIコミュニティ The AI Collective によるSkyworkと共に体感するAIエージェント最前線を開催します。

本イベントでは、実際にプロダクトを“使っているユーザー=アンバサダー”と共に、AI活用のリアルな事例や導入のポイントを共有します。

参加承認制です。ご関心のある方はお早めにお申込みください。