デザイン会社 btrax > Freshtrax > AIがインタビューする時代。ユ...

AIがインタビューする時代。ユーザーリサーチの未来はどう変わる?【Listen Labs体験レポ】

近年、AIツールの進化は目覚ましく、デザインやリサーチの現場にもAIが浸透している。中でも、サービスデザイナーやUXリサーチャーの間で注目を集めているAIツールに 「Listen Labs」 がある。

Listen Labsはサンフランシスコ発のAIユーザーリサーチツールだ。このツールは今、ユーザーインタビューのあり方を変える画期的なツールとして注目されている。

こうしたAIによるユーザーリサーチを取り入れて、サービス開発を当たり前に行う企業が今後続々と出てくるだろう。そうなれば日本企業や日本のユーザーリサーチ担当者にとって、無関係の話ではない。

AIインタビューツールで、ユーザーリサーチやサービスづくりはどう変わるのだろうか。

また、AIがインタビューを実施できるようになった今、リサーチャーに求められる価値も変化していくことは必然的だ。

これからのデザインリサーチャーには、何が求められるのだろうか?AIの登場により、今後デザインリサーチャーは不要になってしまうのだろうか?

筆者はサービスデザイナーとして、米国でのユーザーリサーチにListen Labsを実際に使用した。

今回のブログではその体験談を踏まえて、Listen Labsを使って感じたメリット・デメリット、生成AIとユーザーリサーチ、デザインリサーチャーの価値についての今後の展望を考察する。

Listen Labsとは?

Listen Labsは生成AIベースのユーザーリサーチプラットフォームで、参加者を絞り込むためのアンケート設計から参加者の募集、インタビュー質問設計、インタビュー実施、文字起こし・分析、さらにレポートやスライド作成までをワンストップでAIが行ってくれる。言語も50か国語以上に対応している。

ユーザーのペルソナやカスタマージャーニーを明らかにするための探索的なインタビュー、UX/UIやユーザビリティの検証、ブランドイメージ調査、クリエイティブのテストなどが主な使用例だ。既にMicrosoftやCanvaなどの企業がユーザーリサーチにListen Labsを導入している。

Listen Labsを使ったインタビューでは、ユーザーは画面に表示される質問を読んで、回答を録画していく。

調査者が事前に決めた質問だけではなく、ユーザーの回答に応じてAIが追加の深堀り質問も行ってくれるので、従来の非モデレートインタビュー(人がリアルタイムで同席して進行するのではなく、あらかじめ用意した質問を提示して回答をもらうインタビュー)やアンケートとは異なり、その場で臨機応変な質問をすることでより深いインサイトを得ることが可能だ。

Listen Labsの特徴は、AI主導のインタビューであるため同時並行で大量の定性インタビューを高速に行うことで、数時間でインタビュー実施から分析までを行い、定量的に結果を扱える点だ。

これまでユーザーインタビューは、質問設計やインタビューの日程調整、実施、分析など、各ステップの作業を企業が手動で行う必要があった。

しかし、生成AIの登場により各プロセスが高速化され、大量のインプットを短期間で得ることができるようになった。

このように定性データを大量に得ることで、定性的な声を定量的に扱えるようになり、意思決定に活かしやすくなる。例えばListen Labsでは「40%の人がUIを不満に感じている」というように、ユーザーの声を数値化してくれる。

Listen Labsは、人間が一つひとつ手作業でリサーチを行っていた従来の世界観を覆すゲームチェンジャーなのだ。

Listen Labsを実際に使ってみた

2025年夏、サンフランシスコでのプロジェクトで、日本のエンターテイメントを楽しむベイエリアの人を理解するためListen Labsで8名に対してインタビューを実施した。

プロジェクト内容に関わるため実際のデータそのものを公開することはできないが、このテーマでのListen Labs使用事例を再現して、一部お見せしよう。

スクリーナーサーベイ&インタビュー質問設計

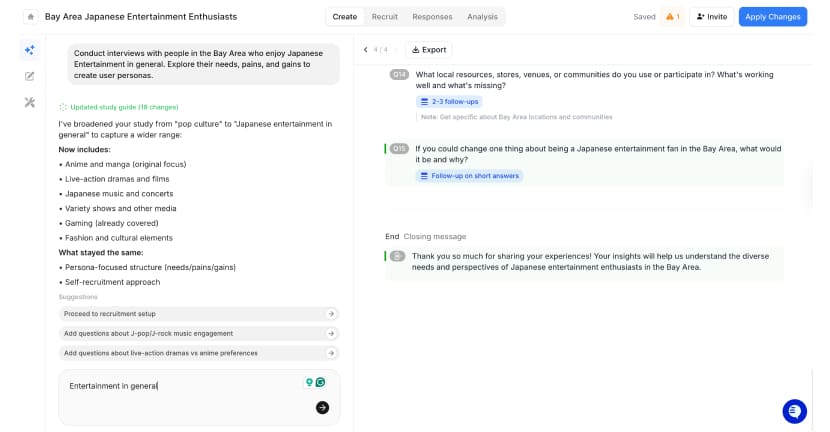

まず、「ベイエリアで日本のポップカルチャーを楽しむ人のペルソナ作成をするために、ニーズ、ペイン、ゲインを探索するインタビューを行いたい」というリサーチテーマをチャット画面に入力すると、自動でスクリーナーサーベイ(参加者を募集・絞り込みするためのアンケート)とインタビューの質問が生成される。

冒頭数問がアンケート形式になっており、条件に合う人のみが以降のインタビューに回答できる。

また、インタビューでは回答内容に応じてその場でAIが「あなたは今こう言っていましたが、それについてもう少し教えてもらえますか?」など、2〜3問追加質問してくれるよう設定することもできる。

また、チャット形式だけでなく、直接質問内容を編集できるページもあるので、気になるところがあればベースをチャットで生成してから細かいところを手動で修正するのがよいだろう。

Webサイトリンクなども追加できるので、プロトタイプやデザインを見せながら回答してもらうことも可能だ。また、編集画面では、回答画面のプレビューも見ることができる。

編集画面(左)とプレビュー画面(右)

また、インタビューやアンケートの設計上、問題がありそうな箇所を警告してくれるのが個人的に役立つと感じた。

例えばアンケートの選択肢に「その他」がなく進行不能になってしまう可能性があることや、容易に「調査者が選んで欲しい選択肢」がわかってしまうのでフェイクの回答者が増えてしまうリスクなどを警告してくれるなど、リサーチの際に注意すべき点もAIが教えてくれる。

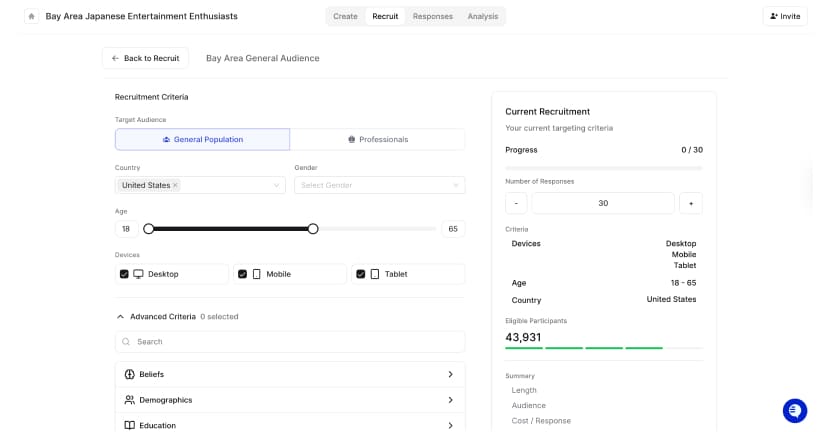

ユーザー募集

インタビューを受けるユーザーを募集するには、Listen Labsのプラットフォーム上のパネルを使用することも、自分でURLを拡散して募集することも可能だ。

絞り込みたい条件をスクリーナーサーベイ上に入力しておくと、回答に基づいてListen Labsがフィットするユーザーを自動的に選んでくれる。

インタビュー実施

Listen Labsのインタビューではこのように画面上に質問が文字で表示されて進行していく。選択式の質問の場合は、画面に表示される選択肢をユーザーがクリックする。

オープンエンドな質問(選択式ではなく自由に考えを話してもらう質問)の場合は、回答している様子をユーザーが録画して進めていく。

インタビュー結果分析

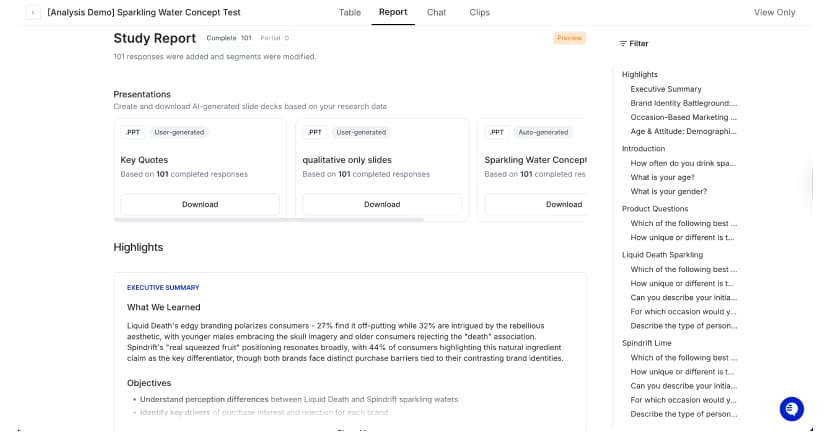

インタビュー結果は一覧として見ることができ、質問と回答の文字起こしと、録画データを全て閲覧可能だ。加えて、Listen Labsでは複数人のインタビュー結果をまとめたサマリーレポートをAIが作成してくれる。

気になる結果があれば、全てどのインタビュー内容に基づくものなのか出典リンクがついているので、すぐに元データを辿ることができる。

分析結果には、定量的に分析した結果も載っているのが特徴だ。例えばあるテーマについて、ポジティブに捉えている層とネガティブに捉えている層を、発言をもとに分類してグラフにしてくれる。

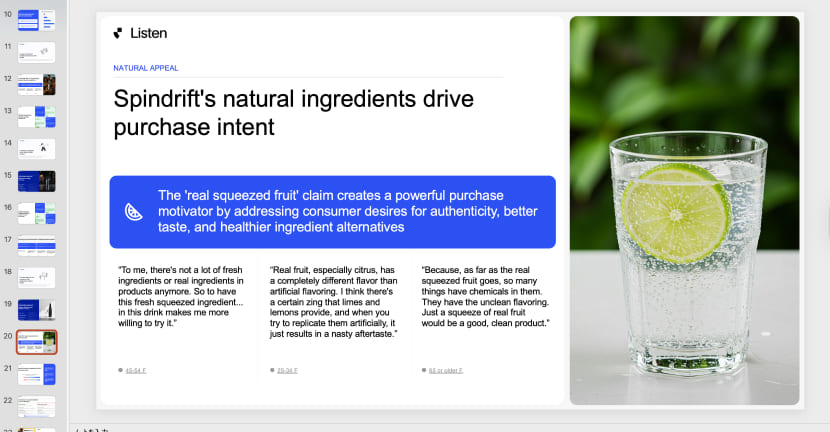

リサーチを行っていると、こうしたインタビュー結果のレポートスライドの作成に苦労するところだが、なんとListen Labsではスライド形式でのレポート作成もAIが行ってくれる。

まだ精度は完全ではないが、それでもゼロからレポートを作成するよりは格段にスピードが上がるはずだ。

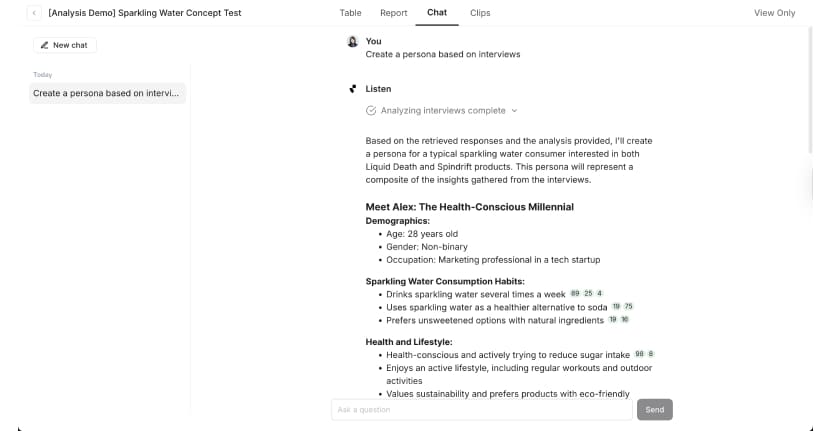

さらに驚いたのは、例えば「インタビュー結果をもとに、いくつかのペルソナを作成してほしい」などとチャットに書き込むと、指定した観点での分析やサマリーの作成を行ってくれることだ。

もちろん、ここでも各分析には全て元データの引用リンクが付いている。何か特定の観点での分析がほしいときには非常に使える機能だ。

Listen Labsを使って感じたこと

とにかく圧倒的なスピード

これまで、定性的なユーザーインタビュー=時間がかかる、というのが常識だった。スクリーナーサーベイを設計し、募集し、日程調整をして、1人ずつインタビューを行うとなると、1ヶ月ぐらいかかることも多い。

しかし、AIによって数時間で数十人・数百人にインタビューできるとなると、これからのサービス開発やデザインの検証スピードは大幅に上がっていくだろう。デザイナーも、より本質的な分析や考察に時間を使えるようになる。

定性調査と定量調査のいいとこ取り

Listen Labsの創業者が話していたこのツールの強みは、「定性調査と定量調査のいいとこ取り」ができることだ。

従来のインタビューでは通常、5〜10人へ話を聞くことが多いが、それに対してステークホルダーからは「それってたった1人の意見ですよね?」と、「量」の証明を求められることもある。

Listen Labsでは大量のインタビューが実施でき、答えを定量的に可視化して示せるので、数字での裏付けを示す必要がある場面では活用しがいがあるだろう。

広くユーザーの声を聞きたいフェーズで有効

大量のデータを短時間で得られるため、まだ課題やペルソナが曖昧な状態で方向性のあたりをつけたいときや、広くマス層にデザインやUXへのフィードバックをもらいたい際に特に適しているツールだと感じた。

一方、私がListen Labsで募集した際には条件とぴったり合った相手は選定できなかったため、ピンポイントのユーザーには巡り合いづらそうだと感じた。

ユニークなユーザーを見つけるには、まだ従来のようにユーザーがいそうなところに足を運んで話を聞いたり、人から紹介してもらったりして辿り着く方法がいいかもしれない。

では果たして、これからデザインリサーチャーは不要になるのか?

AIインタビューツールの登場によって、ユーザーインタビュー自体もより民主化されていき、誰でもインタビューができる時代になるだろう。

しかし、ではAIで全て担えるのか、デザインリサーチャーはもう不要なのかというと、そうではないと筆者は考える。

本音を聴く力の重要性が高まる

確かに、「質問をそのまま聞くだけ」「言ったことをただまとめるだけ」のリサーチャーはAIの登場によって淘汰されるかもしれない。しかし、一方で強く感じたのはやはりインサイトの深さや独自の発見の不足だ。

インタビューでは、ふと話が脱線してこぼれた雑談が大事な気づきに繋がることもある。AIでのインタビューでは、話の余白や、ユーザーへの共感は失われてしまう。

心を開いて誰にも話したことがないような本音を吐露させることはまだAIには難しいだろう。

これからのデザインリサーチャーには、AIでは失われてしまう脱線・余白・共感・信頼をいかに生み出し、本音を聞き出すのかという能力がより一層問われるはずだ。

サービスづくりに求められるのは、ユーザーへ没入・憑依する力

実際にサービスを作るときには、ユーザーに憑依して考えるような没入感が求められる。インタビュー結果をAIが集めてきた単なるデータとして扱ってしまうと、没入・憑依しようとしてもかなりの想像力が求められ、ユーザーの立場になりきろうにもかなり難しい。

私もAIのインタビュー動画とレポートを一通り見たが、それだけではユーザーを「わかったつもり」になるだけで、イマイチ没入できなかった。

これを可能にするのは、ユーザーと対話して声に現れる感情や表情を全身で受け取ったり、時には一緒に時間を過ごして観察したり、実際の現場に行ったり、サービスを使ってみたりすることだ。

AIのデータのみではなくこうした生々しい情報を、熱量持って五感で感じに行くことこそが、その後のサービスづくりに必ず活きてくる。

btraxデザイン思考研修でのフィールドリサーチの様子

自身の体験と重ねながら、独自性のあるインサイトを導き出せるのは人間

Listen LabsのようなAIで大量のインタビューデータを処理し、もっともらしい気づきを抽出するのは確かに簡単だ。しかし、出てくる気づきはどうも平均的でありがちな「一般的な正解」に終始しがちに感じる。

本来、インタビューで探しているのは「誰もまだ気づいていないインサイト」だ。これを突き止めるためには、リサーチャー自身の経験や想像力が鍵になる。

例えば私自身、気づきを抽出するために、インタビューでの一言を振り返りながら「それって、どういうこと?」を他のメンバーと一緒に想像してみることがよくある。

「この発言を聞いて、自分のこんな体験を思い出した。この感情って似てるよね」「そうそう、それって私のこの経験にも通じるところがある。でもこういうところは少し違うかな」といった具合だ。

こうしてリサーチでは探りきれなかった部分も自分の体験と重ねて考えたり、他の文脈と結びつけて肉付けしたりして、解釈を深めていく。

だからこそ同じ言葉や出来事を前にしても、そこから何を想像するかはリサーチャーによって異なり、腕の見せどころでもある。

この過程の中で、AIが提示する「平均的な答え」を越えて、まだ見えていなかった新たな深い気付きに出会えるのだ。

まとめ

AIインタビューツールは、すでにここまで実用化が進み、短時間で大量のインサイトを得られるほどに進化している。今後もツールはさらに進歩し、これを当たり前のように使いこなす企業はますます増えていくだろう。

だからこそ重要になるのは、AIをうまく活用するスキルと同時に、ユーザーの本質的なニーズを見抜き、価値ある商品や体験を形にするためのリサーチ力やサービスデザイン力である。

AI時代において、真に求められるのはこの二つを両立させることなのだ。

btraxではデザイン思考を軸としたリサーチ手法を用いながら、大企業内イノベーションや新規事業・新サービス創出、既存事業の改善、組織改革などに伴走している。

btraxのサービスや過去のプロジェクト事例にご興味をお持ちの方はぜひお気軽にお問い合わせいただきたい。

2026年2月25日(水)、Skyworkと共に体感するAIエージェント最前線 開催!

2026年2月25日(水)、サンフランシスコ発・世界最大級のAIコミュニティ The AI Collective によるSkyworkと共に体感するAIエージェント最前線を開催します。

本イベントでは、実際にプロダクトを“使っているユーザー=アンバサダー”と共に、AI活用のリアルな事例や導入のポイントを共有します。

参加承認制です。ご関心のある方はお早めにお申込みください。