デザイン会社 btrax > Freshtrax > 主要メディアが伝えないCES ...

主要メディアが伝えないCES 2022の裏側

今年も世界最大のテクノロジーカンファレンス、CESがラスベガスで開催された。と、いうよりも今年こそはリアルで開催された。去年はバーチャルのみでの開催だったから。

直前に感染拡大のニュースが広がり、複数の大企業が直前で出展取りやめの発表があったため、開催自体が危ぶまれたが、結局予定通りに開催することに。

注目されている展示内容などはおそらく多くのメディアによって既に伝えられていると思うので、今回はあくまで個人的な感覚で「裏CES」をお伝えする。

今年のCESもメディア枠でMedia Dayから参加

感染対策? ほとんどしてない

まずは、このコロナ禍、それも開催の一週間ぐらい前に急激に感染者数が増えた状況で、一体どんな感じで感染対策をするのかな?と思ったが、結論は「ほとんどしていない」。

これはものすごく意外だった。

もちろん、参加するにはワクチン証明書の提示が必須。そしてイベントのパスに加え検査キットが渡されるが、これはあくまで参加者の自主性に委ねられている。

イベントパスの受け取りと同時にコロナテストキットも配布される

会場に行ってみると、入場制限もないし、感染を防ぐためのこれといったチェックや消毒等もなかった。逆に考えるとそれぐらい心配する必要がないということなのか?

本当に規制があまりなかったおかげで、入場や移動はかなりスムーズ。その代わり会場はかなりの密状態ではあった。

このご時世の割にはかなりの参加者

メディアの扱いがめっちゃ良い

今回もいつものように一般開催の2日前から行われるMedia Dayと呼ばれるメディア専用のカンファレンスと、メディア向けに新規プロダクトが展示されるUnveiledのイベントから参加。

新規プロダクトがメディア向けに発表されるUnveiled

これまでとの違いは、メディア枠で参加する人も減ったせいか、待遇と対応がものすごくよくなっていた。展示企業関係者のその多くが「メディアの方々、ありがとうございます!」といった声がけをし、ノベルティーも豊富。

John Deereからメディア向けに配布されたミニトラクター

そしていくつかの企業は、個別にメディア関係者をホテルのスイートルームに招待し、プライベート取材をおこなってくれた。なかなかVIPな気分になれる体験だった。

高級ホテルのスイートルームで説明を行う企業も

けどドタキャンもめっちゃ多い

その一方で、元々はリアルセッションを予定していた企業のいくつかは途中でバーチャルセッションになったため、メディア参加者にとってはドタキャンされた感じになった。

元々予定されていた会場が急遽ビューイングルームとなり、大きな画面に映されたセッションを見るだけ。臨場感もほとんどなく、オーディエンスはわずか数名。売れないインディーズバンドの初ライブを彷彿とさせた。

直前キャンセルになった発表会にはまばらなメディア客

主催の運営がかなり後手後手

これは実際に展示している友人に聞いた話だが、主催者の対応がかなり後手に回っており、出展者にとっては、とてもしんどい状態だったという。対応もかなり悪く、出展者としてはストレスの溜まる経験だった。

通常であれば、開催の数日前から仕込みを行うのだが、今回は本当にリアルで開催するのか、開催する場合の展示場所は等々、直前まで決まってないことが多く、展示の前日の夜でも設置作業が終わってない事態も少なくはなかった様子。

展示開催の前日の夜でもまだ準備ができていない

テクノロジー自体への注目は大幅低下

CES自体はテクノロジーカンファレンスなのだが、今年は一つ大きな変化があったかのように思える。それは、テクノロジー自体のアピールよりも、それを利用したプロダクトや体験の展示が多かったところ。

これが数年前だったら、IoTやウェアラブル、5GやAIなど、要素となるコアテクノロジーやデバイスのバズワードが羅列していたが、今年はそれを活用し、ユーザーへの価値として届けるケースが多かったように思える。

テクノロジーをユーザーメリットに変換する展示が多い

パーツサプライヤーが自動車を作る時代?

これは数年前のCESから少しずつ見えてきたトレンドなのだが、自動車メーカーと部品のサプライヤーの関係が徐々に逆転しはじめている。というのも、現代の自動車は、各種センサーやカメラなどのデジタルデバイスとそれを制御するソフトウェアで構成された巨大なデジタルデバイスになってきている。

すなわち従来の自動車の製造技術とは全く異なる仕組みが必要になってきており、巨大サプライヤーがそれを提供している。ということは、そもそもサプライヤーが自動車の重要な部分をほぼほぼ作っちゃてるわけで、それがEVになれば、自動車ブランドの役割は、企画・デザイン・販売・ブランディングぐらいで、その「中身」はサプライヤーが提供するのも納得ができる。

BOSCHが発表したデジタルシャーシコンセプト

今回はその究極として、巨大サプライヤーのBOSCHが各種センサーをフレームに埋め込んだデジタルシャーシを発表。自動車メーカーはそこに “ガワ” をつければ、はい完成。という仕組み。また、チップメーカー大手のクアルコムも自動車向けのチップを発表していた。

自動車向けのカメラパーツを提供しているSONYが、自動車産業への進出を正式に発表するなど、近いうちに、自動車産業の構造自体が逆転していくのは明らかだろう。そもそも、CES自体が半分オートショーになってきている。

自動車向けパーツを提供しているSONYも自動車産業へ進出する

社会的な課題を解決するためのテクノロジー活用

今回のメディア向けセッションの中で最も感銘を受けたのが、アメリカのトラクターブランドのJohn Deere。世界的な食糧危機が叫ばれる中で、アメリカでのメイン産業の一つである農業における課題を説明。このままのやり方だと、世界の飢餓問題に対応できない。

自動運転を実装したJohn Deereのトラクター

そこでより農家の人たちが効率よく作業をし、農作物の量と質共に向上させるために自動運転テクノロジーをトラクターに実装する。それにより、無人のトラクターが、最も効率良い農作業を24時間おこなってくれる。これまで1日平均10-12時間働いていた農家の人たちが、スマホ一つでトラクターを管理し、家族との時間を増やすことができる。

これまで飛び道具的な利用のされ方の多かったテクノロジーが、人々と環境に対してしっかりと活用されていく例の一つだろう。

韓国勢の勢いがすごい

滞在先から会場に向かう際にUberに乗った。その直後にドライバーから「今回のCESで韓国人じゃないお客さんは君が初めてだよ」と言われた。

聞くところによると、どうやら韓国から参加する方がかなり多いという。確かに、LG, サムソン, Hyndaiなどの大企業をはじめ、スタートアップ系も韓国勢がかなり多い。

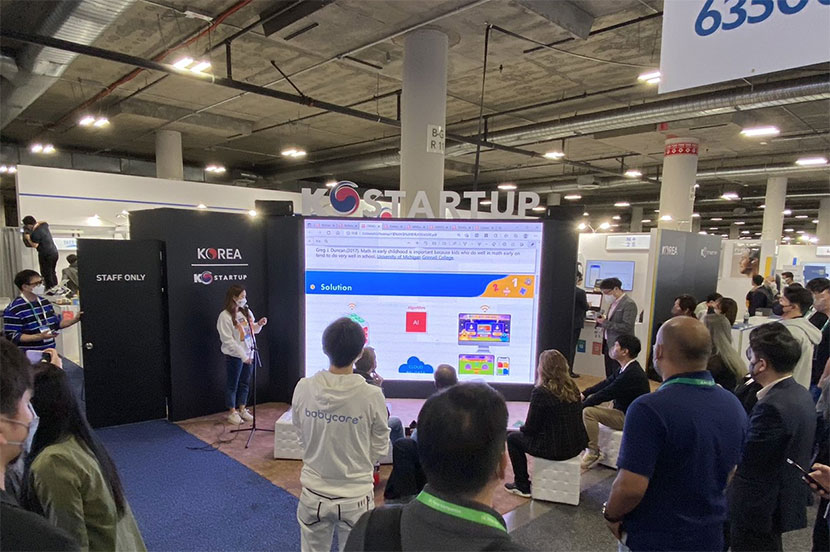

韓国のスタートアップによるピッチバトル

そしてオーディエンス側も韓国からこられたと思われる方々を多く見かけた。実際に話してみると、やはり韓国から来られた方々だった。

CES 2022には韓国勢だらけ

少ないけど日本勢も結構良いよ

仕事の関係者や友人経由で、日本から来る予定だった企業や参加者のその多くが直前でキャンセルしたという連絡が入った。通常であれば、アメリカ以外で最も参加者の多い国の一つであるが、さすがに現在の帰国時の強制隔離を考えると、来るのが難しくなる。

J-Startupのブースもかなり人気

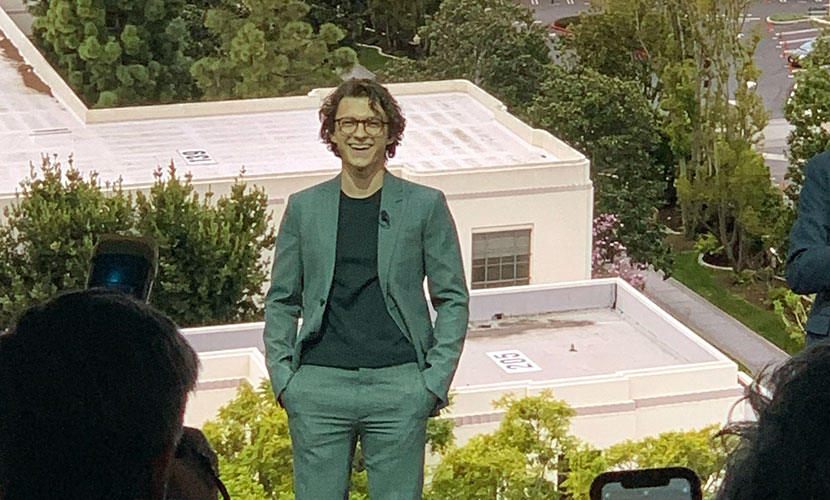

その一方で、日本企業のプレス発表やJ-Startupの展示はかなり興味深いものも多かった。特にSONYの自動車事業への本格進出の発表や、Canonのプレス向けのマジックショー的なプレゼン、実物大のSkydriveのドローン、岩佐さんの体を張ったShiftfallのデモなんかは結構なインパクトがあった。

SONYの発表会で現れたスパイダーマン主役のTom Holland

まさかのハイパーループ体験

CESのメイン会場はとてつもなく大きい。それも4つの建物で構成されており、それぞれを行き来するだけでも相当な距離がある。なので、より効率の良い移動方法を関係者に聞いたところ「テスラトンネルを利用すれば良いよ」と謎の答え。

会場の前に一昨年まではなかった地下鉄の駅のような入り口がある。そこを下ると、なんと大量のテスラが停まっており、タクシー代わりに無料で送迎してくれるとのこと。

トンネルをくぐればそこはテスラだらけだった

実際に乗ってみて度肝を抜かれた。というのも、イーロン・マスクが以前より構想しているハイパーループの短い版が作成されており、そこをテスラの車両が行き来する仕組み。これにはめっちゃ興奮した。

サステイナブルはすでに特別なことじゃない

CES 2022におけるメディアキーノートのその全てにおいて、何かしらサステイナブル文脈のコンテンツが発表された。テクノロジー企業としてイノベーションの追求に加え、地球環境や人々の生活の豊かさを守っていくのが最も重要な責務の一つになっている表れだろう。

数年前までは「うちらもサステイナブルはじめました!」とドヤ顔で発表していたような企業も、現在となってはそれが当たり前であり、サステイナブルなしのイノベーションはあり得ないというノリ。今後はどの企業にも必ず求められる社会的責任だろう。

当たり前のコンセプトとして “Everyday Sustainability” を掲げるサムソンのキーノート

最もイノベーティブ?な展示 – LG

毎年CESでは多くの企業がとんでもない規模の展示を巨額の予算を投じて行う。その中でも、LGは入り口近くの最も大きなスペースを確保し、一面に広がる巨大スクリーンで度肝を抜くのが例年の流れだった。

例年のLGの派手な展示

それが今年はどんでもないことになっていた。というのも、全く何も展示されていない。いや、いつもと同じ巨大スペースは確保しているのだが、そこにあるのは剥き出しのベニヤの床と、木でできた簡素な椅子。そして、等間隔で貼られているQRコードのみ。

そう、お察しの通り、LGはリアルな展示は諦め、潔く全てを「続きはWebで」に投げてしまったのだ。まあこれも、一つのサステイナブルな展示方法だろう。ある意味。今回の一般展示で最もインパクトがあるイノベーティブな展示だったのかもしれない。

今年のLGの展示はQRコードのみ

優れた技術は魔法と見分けがつかない

その一方で、実際の発表や展示内容はかなり素晴らしいものも多かった。特に最新テクノロジーをプロダクトに落とし込み、上手に見せている企業が多く、一瞬ではどのような技術が使われているかもわからないレベルも多かった。

例えば、ボタン一つで色が変わるBMWの車両、完全自動運転で動くレーシングカー、リアルターミネーターっぽいロボット、など。

まとめ: 結局これくらいがちょうど良い

今回のCESは結局、予定より1日短く終了した。感覚的にいうと、通常の60-70%の展示数、50-60%の参加者数っていう感じだった。

でもそれがなぜか少し安心する部分もあった。おそらくCESはここ数年で注目されすぎて、膨らみすぎていたんだろう。

あまりにも多くの展示企業と参加者が世界中から訪れ、数日をかけても全てを回るのは不可能だし、何よりも人混みがとんでもなくすごく、とても疲れてしまうイベントだった。

それが今年は、少し規模を縮小しての開催になったことでアットホームな感じになり、逆に居心地が良かった。初めて参加した5-6年前を思い出させてくれる感じで、来年以降もこのぐらいで良いな、と思った。

(おまけ) 体を張ったデモを行うShiftfallの岩佐氏

筆者: Brandon K. Hill / CEO, btrax, Inc.

2026年2月25日(水)、Skyworkと共に体感するAIエージェント最前線 開催!

2026年2月25日(水)、サンフランシスコ発・世界最大級のAIコミュニティ The AI Collective によるSkyworkと共に体感するAIエージェント最前線を開催します。

本イベントでは、実際にプロダクトを“使っているユーザー=アンバサダー”と共に、AI活用のリアルな事例や導入のポイントを共有します。

参加承認制です。ご関心のある方はお早めにお申込みください。