デザイン会社 btrax > Freshtrax > AI時代も重要:グローバル進出...

AI時代も重要:グローバル進出のための肌感覚や人的ネットワーク

現地での肌感覚の重要性

昨今のAI時代、海外市場の現地の情報はAIが簡単に教えてくれる。

これは本当だろうか?

確かに、AIは現地の情報や顧客像を整理してまとめて答えてくれるかもしれないし、想定していなかった違う視点での示唆も提供してくれるかもしれない。

しかし、現地に実際に行ってこそ捉えられる情報は大量にある。例えばスーパーの売り場であれば、

- 売りたい商品のカテゴリーはスーパーのどこの棚に並んでいるのか

- そのスーパーはどんな空間(巨大な売り場vs小さな売り場、背の高い棚がたくさんor売り場全体を見渡せる雰囲気、etc.)なのか

- その棚には他にはどんな商品が並んでいるのか(カテゴリー、価格帯、パッケージの雰囲気、etc.)

- デザインで比較されそうなのか価格で選択されそうなのか

- どんな人がどんな時間帯に手に取って買っているのか

などが挙げられる。

この情報量にAIで到達するには、何度も何度もプロンプトを繰り返したり、ある程度の仮説をこちらが持っていたうえでうまく答えをナビゲートしたりする必要があるだろう。

また、分析やレポートの結果を正しく捉えるためにも現地に行ったことがある、現地に拠点がある、ということは引き続き重要である。

ローカルネットワークや現地のやり方でのビジネス推進の重要性

また、製品をバズらせるにも、販路を広げるにも、よほどの幸運や偶然に恵まれない限り、現地での人的ネットワークを活かしながらアクションを積み重ねることが重要となってくる。

アメリカ現地の企業は、業界イベントに顔を出して名刺交換、商品のトライアル使用、商談打診などを重ねたり、投資家経由で大手小売りにアプローチしたり、LinkedIn・知人経由で関係者とつながってパートナーシップやコラボにより市場拡大のステップを踏んだりしている。

これはAIでは解決できない部分である。実際、弊社が日本窓口となっているAIコミュニティ、「The AI Collective」は対面でのコミュニケーションを重視しており、開催イベントは原則としてオンラインではなくオフラインイベントである。

2025年8月に森ビル虎ノ門ヒルズTOKYO NODEで実施したAI Collectiveイベント

日本人や日本企業が苦戦するところ

日本企業や日本人も現地に拠点を置いたり現地でネットワークを築く重要性は重々にわかっている。しかし実際には苦戦するケースも多い。

言語の壁

机上で語学がよくできる人であっても現地の人と喧々諤々の議論や交渉ができる人というのはかなり限られる。

スピード感やプロセス、コミュニケーションスタイルの違い

日本企業は、物事を進める際にすべてを論理的に積み上げてから動き出す傾向があるが、海外、例えば米国ではまず行動しスピードを重視する姿勢が求められる。

日本本社での稟議や承認には時間がかかり、その間に競合他社が次々と新しい製品やサービスを市場に投入していく。

さらに、現地特有の押しの強いコミュニケーションスタイルにも馴染みにくく、日本人だけではマーケティングや広告のパートナー企業との関係すら十分にコントロールできない状況にも陥りうる。

組織としての蓄積や長期的忍耐の欠如

駐在員は数年ごとに入れ替わるため、政府系の支援組織でさえノウハウが個人に属してしまい、組織として知識や経験を十分に蓄積できていない。

さらに、日本企業は長期的に腰を据えて事業を成長させる覚悟を持ちにくく、経営者の交代などの影響もあり、早々に撤退してしまう例もよく見かける。

中国や韓国の企業はどうしているのか

できないできないと言っていても仕方ない。どうしたら外国企業が現地で成功できるのか、お隣、中国や韓国の企業のケースを見てみよう。

中国系企業

中国人の「華僑ネットワーク」は全世界に広がっている。チャイナタウンや同郷会、学生OBネットワーク、投資家コミュニティなど、あらゆる場で情報・資金・人材が行き交っている。

例えば、モバイル決済大手の WeChat Pay は、アメリカのチャイナタウンや中国系観光客向け店舗を起点に普及を進め、現地に拠点を築きながら着実に拡大した。

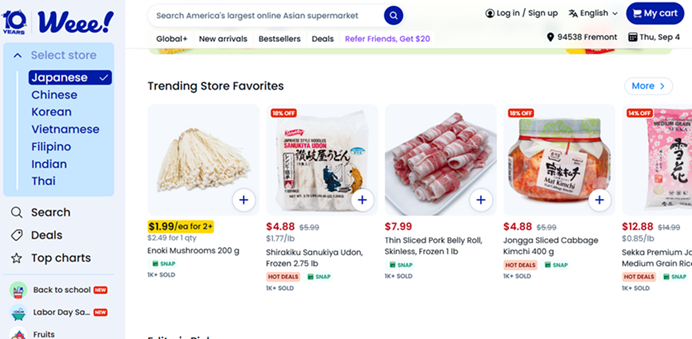

また、米国のアジア食品EC大手のWeee!は中国系コミュニティに根ざした購買習慣(魚などの共同購入)からサービスを開始し、米国のアジア各国コミュニティをターゲットとしたマーケティングで急成長した。

アジア系食品のECサイトとして米国で成功しているWeee!

韓国系企業

韓国系の教会コミュニティや学生ネットワークも強力な結束を誇り、現地でのサポート基盤になっている。

また、ポップカルチャーのファンダム(BTSのARMYなど)も世界各地に存在し、音楽だけでなく韓国コスメ、ドラマ、食品の浸透を後押ししている。

最近日本でも見かけるようになったBibigoは、K-POPやKカルチャーに親しむ層へアピールし、TikTokやKCONでの試食体験などを通じてコミュニティとの接点を広げている。

さらに、Walmart・Costco・Targetといった主要小売店やECで取り扱われ、簡便で健康的な食品として米国内でも定着し、大きな市場へと成長している。

このように、中国、韓国、それぞれの人的ネットワークや、カルチャー等の何らかの取っ掛かりをグローバルでのビジネス展開へとつなげている。

グローバル韓国食ブランドのbibigo

日本企業・日本人はどうしたらよいのか

日本企業・日本人の特質や中国・韓国企業の成功事例も踏まえ、日本企業や日本人がグローバル展開や米国などへの進出を成功させるためには下記のような工夫が考えられる。

日本と展開先の現地のカルチャーや人々との間で橋渡しとなる人材を活用

ストレートで押しの強いコミュニケーションやスピード感のあるやり取りは、日本人にとって慣れないスタイルになることが多い。

そうした相手との交渉では、日本企業の想いを代弁できる人材として、日米双方にルーツを持つ人や、日本に留学経験のある外国人を活用するのというのもおすすめ選択肢の1つである。

但し、日本の本社側も、意思決定をスピーディーにする、長期的な覚悟を持つ、などの工夫や協力体制が欠かせない。

目的や関心事を共有しあえる良質なコミュニティへの所属と活用、経験の蓄積

海外には日本人コミュニティが存在するものの、必ずしも同じレベルや同様のビジネス感覚を持つ人ばかりではない。

また、ビジネスよりもゴルフやレジャーが主な活動であったり、状況によっては日本人特有の配慮や調和が求められ、複数のコミュニティの間で気を遣う必要がでてくることもある。各社や個人の目的やカルチャーに合った団体を選ぶことが重要となる。

ビジネスに資する関係や会話をつくりあげていくのは、和を尊ぶ日本人にとって苦手なところであるが、これぞ華僑に学ぶところが大きい。

グローバルでの「商売」の成功のために相互に協力しあう気概を自分1人からでも持ってその輪を広げてほしい。

日本のコンテンツや他業界の日系企業とのコラボなどを含めた日本のネットワークや文化資産の全面的活用

自社や自社の製品・サービス単体でがんばって何とかしようとするのではなく、日本関連で流行っているものにのって一気に攻めることも検討余地が大いにある。

日本だけでなく、世界の中ではカルチャー的に近いアジアコミュニティを足掛かりとした展開

進出先の国全体を最初からターゲットとするのではなく、現地の中国人・韓国人や東南アジア系の人々などをターゲットとしてローカルに浸透させ、そのうえでさらに全国区の大手小売りや大手企業をターゲットに事業を拡大するというのが進めやすいステップであることは多い。

btraxが支援・提供できること

btraxはサンフランシスコに20年以上拠点を構え、日米のバイリンガルのスタッフが海外進出したい日系企業をサポートしてきている。これほど長い間、米国・サンフランシスコで組織としての蓄積のある企業というのは実はそれほど多くない。

両カルチャーでのコミュニケーションに慣れているため、現地企業との連携や協力もおまかせ可能。現地の消費者やニーズの調査、マーケティングやグローバルブランディングに必要なデザイン関連のタスクなど、貴社のグローバル出先機関として大いに活用していただきたい。

また、サンフランシスコのシェアオフィスサービスやビートラックス主催の各種イベント・ワークショップでは、ビートラックスがハブとなりながら、良質なコネクションの場を提供している。

政府系の拠点では入居条件が新規事業などに限られるケースもあると思うが、ビートラックスのシェアオフィスにはそのような条件は無い。大企業・中堅企業などの中で新しいことに興味を持つ方々が良質なコミュニティを形成している。

ビートラックスとして、日系企業の米国進出、ひいてはグローバル展開の足掛かりにしていただきたいという思いで社会貢献的に提供しているサービスである。

ぜひ米国展開の拠点や貴社ビジネスのネットワークづくりの場としてご気軽にご活用いただきたい。