デザイン会社 btrax > Freshtrax > サンフランシスコのストリートア...

サンフランシスコのストリートアート:壁の向こうの声

サンフランシスコでの生活と学びは、これまで東京で慣れ親しんできたものとはまったく異なる「デザイン」のあり方に気づかせてくれた。

私はもともと都市空間のビジュアルに惹かれるタイプだったが、サンフランシスコのストリートアートはただ通り過ぎるだけのものではなく、強く語りかけてくる。

生きているようで、声高で、感情に満ちている。壁が語り、笑い、ときに抗議の声を上げるのだ。

東京にもストリートアートは存在する。しかし、その多くは路地裏に隠され、ステッカーやステンシルとして控えめに佇んでいる。都市の秩序やルールを重んじる気質を反映しているように思える。

一方、サンフランシスコのストリートアートは、まるで壁そのものが「発言する許可」を与えられたかのように、遠慮なく姿を現す。

“Listen to the Wall(壁の声を聞け)” – ヘイト・アシュベリーの詩的なメッセージ

私の心に深く残った最初の作品のひとつが、ヘイト・アシュベリー地区にある「Listen to the Wall(壁の声を聞け)」と書かれたストリートアートである。派手さはないが、その言葉には足を止めさせる何かがある。

これは2008年に匿名アーティストBiPと地元の詩人たちによって制作されたもので、見る者に内省を促すものだ。通りかかるたびに、都市から「今ここに在ること」「注意を払うこと」を思い出さされる。

クラリオン・アレイ – 筆跡で示すレジスタンス

ミッション地区にあるクラリオン・アレイは、日本では見たことのない空間である。そこでは壁が色彩、感情、そして物語で溢れている。細い路地は政治や社会へのメッセージを発信する絶えず変化するキャンバスとして機能している。

クラリオン・アレイ・ミューラル・プロジェクト(CAMP)は1992年に始まり、以来、ジェントリフィケーションや格差への抗議の場となってきた。

この鮮やかな路地を歩きながら、私は東京とサンフランシスコにおける公共空間でのアートの在り方の違いについて考えた。両都市のストリートアートを比較すると、それぞれの創造的表現との関係性が浮き彫りになる。

ミッション地区では壁という壁にアートが描かれているのに対し、東京では創造性が別の形で表出する。私が10代の頃によく訪れた原宿、下北沢、高円寺などでは、ファッションや店舗デザイン、商業空間の演出を通じてビジュアル表現が展開されている。

東京の賑やかなエリアでも、壁一面に描かれるような作品は稀である。建物の隙間や路地裏に小さなステッカーやキャラクターアートを見かけることはあるが、サンフランシスコのようなスケール感はない。

これは、私が日本で育ち、現在アメリカで学ぶ中で体感してきた文化的感受性の違いを示している。サンフランシスコは公然と、感情豊かに表現することを良しとする一方で、東京の創造性はより明確な枠組みの中で育まれている。どちらも美しさがあるが、まったく異なる「視覚言語」で語られているのである。

クラリオン・アレイを歩くうちに、特定のアーティストの作品に目が留まるようになった。シロン・ノリスは、かわいらしい青いクマのキャラクターを用いながら、住宅問題や人種正義といった重いテーマを描いている。一見するとユーモラスだが、その奥には深いメッセージが込められている。

ジェット・マルティネスの作品も印象的だ。彼はメキシコのフォークアートに着想を得た花のモチーフを鮮やかな色彩で描き、壁に命を吹き込んでいる。浮世絵が日常を芸術に昇華したように、彼の作品もまた空間に強い印象を与える。

バルミー・アレイ– 闘いと希望の物語

クラリオン・アレイから少し歩いた先にあるバルミー・アレイにも、忘れがたいストリートアートが並ぶ。1970〜80年代に描かれたこれらの作品は、当時の中米の政治的不安を背景に生まれた。現在においても、その力強さは失われていない。

なかでも、フアナ・アリシアによる「La Llorona’s Sacred Waters」は、特に心を打った。美しさと深い悲しみ、怒りが混在するこの作品は、環境問題と先住民族の女性たちの体験を訴えている。

ふたつの「ホーム」をつなぐ – ジャパンタウン壁画プロジェクト

ミッションのストリートアート群に魅了された私は、もうひとつの「ホーム」であるジャパンタウンへと足を運んだ。ここで進行中の歴史ストリートアートプロジェクトについて知り、大いに興奮した。

100年以上にわたるサンフランシスコ・ジャパンタウンの歴史を描くこの試みは、全米に3つしか残っていない日系人街のひとつとしての重みを映し出すものとなる。

ジャパンタウンはミッションとは異なり、より静かで秩序立っているが、やはりサンフランシスコならではの空気をまとっている。計画中のストリートアートには、日系アメリカ人の経験──第二次大戦中の強制収容や、その後の復興の歩み──が描かれる予定である。

日米両文化の間で育った私にとって、こうした公共アートによる歴史の可視化は極めて個人的な意味を持つ。アメリカの友人に自分の日本的背景を、逆に日本の家族にアメリカでの体験を伝えることの難しさをこれまで何度も感じてきた。これらのストリートアートは、その両方をつなぐ「視覚的な橋」になりうると感じている。

語り、笑い、叫ぶ壁たち

私が最も感動したのは、これらのアートがいかに「公共的」でありながら「個人的」でもあるかという点である。東京ではデザインが日常に溶け込んでいる。看板、パッケージ、コンビニのレイアウトに至るまで、そこには静かで洗練された美が宿っている。

一方サンフランシスコでは、デザインが感情を伴って視覚に飛び込んでくる。その差異が鮮烈である。「Girafa(ジラファ)」のようなユーモラスなアーティストも印象的である。街中に描かれた風変わりなキリンたちは、必ずしも深刻なテーマを扱ってはいないが、だからこそ「誠実さ」の意味を考えさせられる。

サンフランシスコのストリートアートは、ただのペンキではない。それはアイデンティティであり、対話である。そして私にとって、それはデザインへの見方を大きく変えるものであった。美とは必ずしもルールに従うものではない。ときに、最も力強いメッセージは、壁に、路地に、大きな白い文字に込められている。

語るデザイン – 壁からギャラリーへ

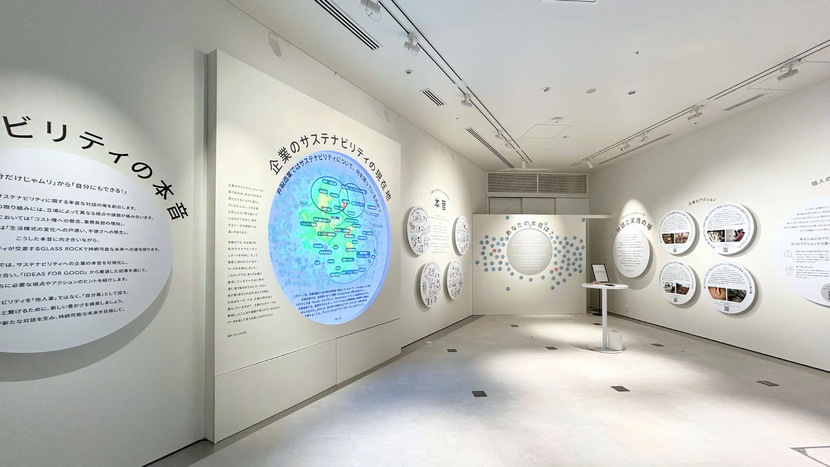

私のストリートアート探究は、公共空間におけるデザインの捉え方を広げてくれた。私はbtraxでのインターン中、btraxのチームが森ビル株式会社とのプロジェクトとして手掛けた、東京・虎ノ門ヒルズの「グラスロック」内での展示企画について知る機会があった。

私はこのプロジェクトに直接関わってはいないが、「サステナビリティの本音」展が生まれるまでのクリエイティブなプロセスを聞き、デザインがいかにして人々の深い関与を促すかという新たな視点を得た。

この展示は、2025年4月から6月にかけて開催されたもので、サステナビリティが現在どのように捉えられているかについての全体像を表している。

そのゴールは、来場者がサステナビリティに向けて自分なりの一歩を踏み出すきっかけとなるように、企業の報告書や直接得た話をもとに、サステナビリティの取り組みに関わる人々の実際の体験──彼らが直面する課題、抱いているアイデア、そして希望──を垣間見る「窓」を提供することだった。

この展示が目指すのは「共感」であり、「ジャッジメント(決めつけ、批判すること)」ではない。

btraxと森ビルは、来場者が展示に参加できるように2つのインタラクティブな要素を設計した。ひとつは、来場者自身が取り組みたいと思うサステナビリティアクションに投票できる仕掛けで、もうひとつは、自分自身の考えをステッカーに書いて展示空間に貼ることができる参加型の仕組みである。

これらの要素によって、ギャラリーは個人的な内省と集合的な洞察が交わる参加型の空間へと変化した。

この展示は直接的にストリートアートから着想を得たものではないが、私にとってはサンフランシスコのストリートアートに見られるような――開かれた、誰もが参加できる、表現豊かであるといった要素を含んだ――社会との関わりを感じるものであった。

クラリオン・アレイが声なき人々に語る場を提供していたように、この展示もまた、訪れた人々に自らの思いを表現し、複雑な社会課題について考えるプラットフォームとなっていた。

「Glass Rock」は単なるギャラリーではない。これは、コワーキングスペースを含む共創のための空間であり、人と人との深いつながりや協働のために設計されている。

この展示は、その広がりあるコミュニティへの入口として機能しており、人々に「見る」だけでなく、「語る」「書く」「投票する」「共有する」ことを促していたのである。

この体験は、街中の壁に描かれるアートであれ、キュレーションされたギャラリー空間であれ、デザインが人々を結びつけ、私たちを前進させるような対話を生み出す力があることを改めて思い出させてくれた。

もし、btraxがプロジェクトや体験づくりをどうサポートできるかについて興味があれば、気軽にご相談ください。デザインとマーケティングの視点から、あなたのビジョンを形にするお手伝いをします。

SOURCES:

- The Truth About Sustainability” exhibit at Glass Rock

- Wikipedia entry detailing the history, mission, and community impact of CAMP, the Mission District’s iconic mural alley.

- Central American Solidarity Murals of the Mission District

- Sirron Norris: Blue Bears and Mission Murals

- Jet Martinez: Folk Art Inspiration in Murals

- La Llorona’s Sacred Waters by Juana Alicia

- San Francisco Japantown History Mural

AI×組織、特別トークセッション開催

少数精鋭で成果を出す組織論を提唱する斉藤徹氏、Googleで組織改革を牽引してきたピョートル・フェリクス・グジバチ氏、そして btrax CEO Brandonが登壇。

AI時代に求められる組織づくり、人材育成、意思決定、チームコラボレーションをリアルに議論します。