デザイン会社 btrax > Freshtrax > Ideas for Ideas...

Ideas for Ideas – アイディアのためのアイディア Design Sprintのファシリテーターとしての学び

btraxではサンフランシスコオフィスにて10週間かけてデザイン思考を学ぶ研修サービスを提供している。

筆者は2022年1月〜3月までその研修のファシリテーターとして参加し、クライアントと共にグローバルにも通用するサービスの案のアイディエーションをサポートしてきた。

当研修に参加したクライアントは、日系企業に向けてIT業務コンサルティングを遂行する方々だった。

今回の研修では、普段の業務とは異なり、ベイエリア在住ユーザーと共に普段の思考方法と異なるデザイン思考をベースとして課題発見とサービス案を考えていただいた。

研修を遂行していく中で「ピンとした案が出てこない」などと、クライアントの議論が煮詰まって、会話がループする瞬間を度々目撃した。

真新しいサービスや社内で新しい施策を考えようとする時、こういった「アイディアが思い浮かばない!」という状況はみなさまも経験したことがあるのではないだろうか。

そこで、今回はその10週間の研修中で、筆者がファシリテーターとして活用した、いくつかのツールや手法を「アイディアのためのアイディア」として4つ共有する。

業務をパソコン一台で実現できるようになったこの世の中では色々なメリットがある。例えば、文章やチャートを作成して業務を管理し、利便性が大幅に上がった。

その一方で、パソコン上の曲線に制限され、実は自由な発想がしづらくなっていることや創造性の表現を規制してしまっているところもある。

創造性を語る時に、英語の表現で、”Thinking Outside the Box”とあるが、これに則り、もし用意されている定義を超えたことが「創造性」として求められるのであれば、よりパソコンでは実現できない、より柔軟なツールが必要なのではないかと感じる。

それを可能とするのが、紙と鉛筆である。シンプルではあるが、究極のツールがこの2つである。

これを使って何をするか。それが、マインドマッピングとグラフィックレコーディングである。

1. マインドマッピング

アイディアを生み出すにはまず明確な課題設定が必要だったりする。目の前の現状を深ぼって、課題を整理できた段階で、本当に解決するべき課題が見えてくる。

実際に向き合う課題は複雑で、1つの観点や切り口だけでは解決の糸口が見えないこともしばしばある。

そういった時に、さまざまな切り口で整理し、共通点や関連性を全体像を把握するために便利なのが、マインドマップである。

マインドマップの作成方法は簡単だ。

まず、用紙の中央にメインとなるテーマを記載する。そして、そこからテーマやデータが枝分かれしていくように情報を細分化させて書いていく。

メインテーマに関連する情報を全て記載したタイミングでマインドマップが完成する。

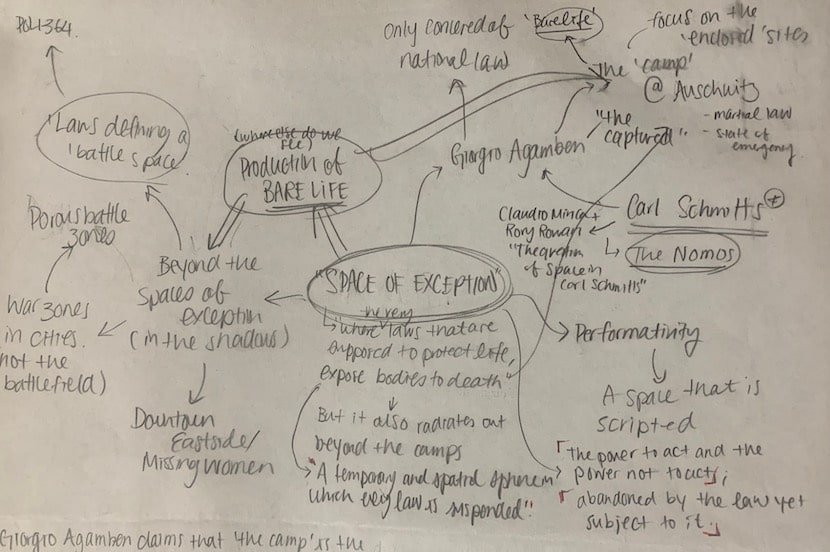

著者の大学時代に実際に書いた、地政学の授業のメモである。 大きな抽象的なテーマから、そのテーマに携わった学者の名前や、そのテーマに関連する他のテーマなどを洗い出して、各テーマの関係性を表すことにより、そのテーマの重要なポイントが見えてくる。

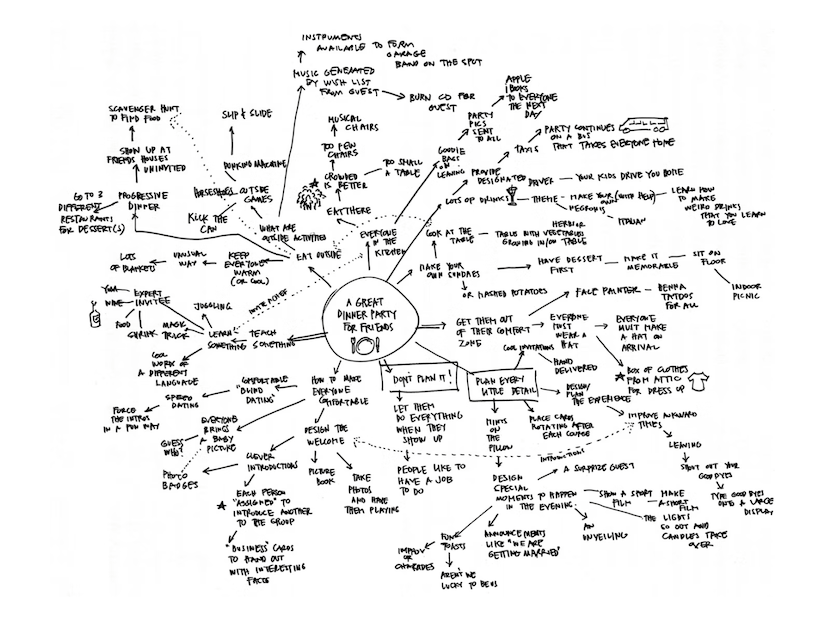

こちらのマインドマップは「最高なディナー」を中心テーマとして設定している。それにまつわるさまざまな課題やアイディアを洗い出し、全体像を描いている。(参照)

ここから、さらに課題の深堀をするためにおすすめするのが、サブテーマとサブテーマの関連性を表現することである。

一般的に我々は普段、上から下、右から左と情報を捉えているが、斜めの関係や粒度の違う情報の関連性を考えることがないが、マインドマップではこれが可能となる。

網羅的に情報をまとめながら、新しい発見を見つけることができるのが、マインドマップの特徴とメリットである。

2. グラフィックレコーディング、グラフィックファシリテーション

また、紙と鉛筆の別の使い方として挙げられるのが、グラフィックレコーディング(グラレコ)・グラフィックファシリテーションである。

ImageThinkという企業がアメリカのテキサスで行われた会議でグラフィックレコーディングを行っている様子がこちら。(参照)

例えば、チームと課題に関して議論しているなかで、「なんだか議論が噛み合っていないかも?」という違和感を持ったことはないだろうか。

そういった場面で活躍するのがグラレコである。

グラレコやグラフィックファシリテーションとは、議論の内容をテキストではなく、絵を書きながら記録していく手法である。

状況を打開するために、互いの意見を口頭で共有し続けるのではなく、紙に脳内に想像している通りに描いてみて、まず互いの世界観を知ってみることから始めるのがおすすめだ。

また、グラレコが最も活用できるのは、抽象度の高い議論の内容を、様々なステークホルダーと目線合わせする場である。

上記の動画のように、瞬時に議論の内容を美しい絵に起こすことを本業とする人もいるが、非デザイナーにとってはこれは非常にハードルが高い。

だが、グラレコとグラフィックファシリテーションの入門文献を読むと、非デザイナーでも、棒人間などの簡単な図で問題ない、と記載されており、基礎的なメソッドは真似できるところがある。

絵に全く自信がない著者も、過去にこのようなグラレコで、どの課題に対して議論しているのか目線合わせを行った。

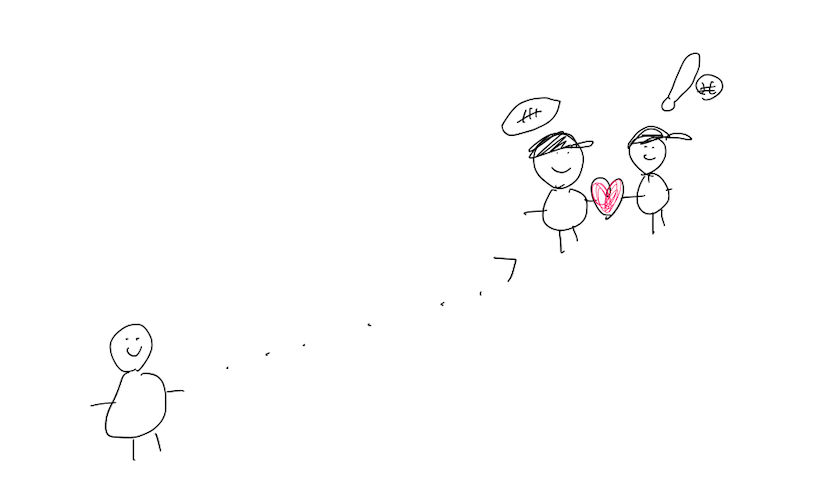

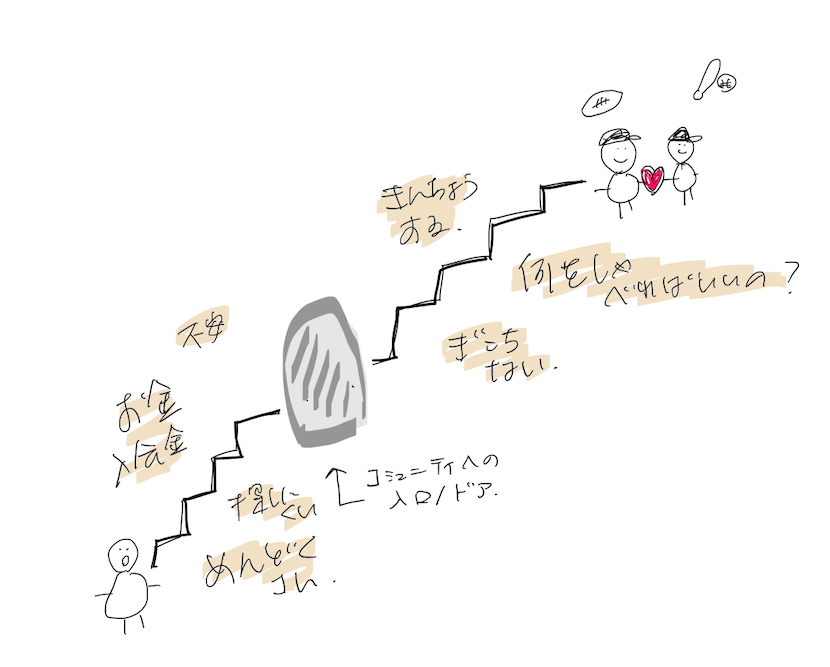

具体的なシーンを用いてご説明しよう。全体の状況としては、大人の友達作りにおけるサービス作成の課題整理をしていた。

それまでの議論で、自然な友達作りに欠かせないのは、あるグループやコミュニティに所属すること、また、それが鉄則であるとわかっていても、さまざまな理由でコミュニティへの所属ができていない大人たちがいることが現状であることもわかっていた。

そこで、その「さまざまな課題」に対してサービスを提供するにあたり、チーム内でもどこの課題に着目しているのかを明確にする必要があった。

話が抽象的に飛び交う中で、どの課題に着目し、サービス内容を深めていくのかを議論するために作成した絵が以下になる。

Aさんは共通の趣味などを通じて、自然に友達を作りたいVision、ゴールがある。

共通の趣味を持つ人間と関わるためには、コミュニティに加入する必要がある。それを、「コミュニティへの入口(ドア)にノックする」と表現した。

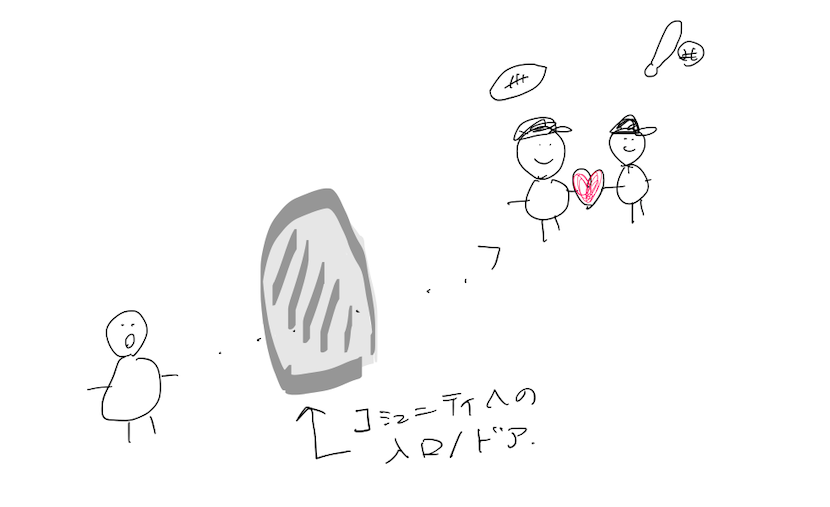

その「ドア」を表現したことで、ドアをノックする前の課題なのか、ノックした後の課題なのか、どこに対して議論していたのかが明確になった。

特にサービスのアイディエーションを進める中で、着目する課題によっては、個人の先入観から、同じことに関して話していると思ったら、実は違ったといった場面がある。

そういった齟齬を避けるためにも、このようにグラレコを通じて、どこに着目するのかを可視化させ、チームの目線合わせを行うことは効果的である。

上記のグラフィックレコーディングのプロセスを実際に行った後の画像がこちら。大きなホワイトボードで実施したことがお分かりいただけるだろう。

3. 五感の刺激

アイディアとは、目の前のパソコンの画面を見ているだけではなかなか生まれないものだ。

集中して一つのことに向かう時間も必要だが、その作り上げたものを客観的に見て、また別の角度で見て、別の可能性を考えることで斬新なアイディアが生まれることが多い。

ただ、「別の角度で見る」と簡単に言うが、実際に行うのはそう簡単ではない。

周りの環境は変わっていないのに、別の「角度」で物事を見るのは実はかなり難しい。

そういった時には、実際に体を動かし、五感を刺激しながら体現してみるのが効果的だ。

例えば、ランニングしている時やお風呂やシャワーに入った時に、今まで曇っていた考えが急に晴れて、ひらめきが起こったという経験をしたことはあるのではないだろうか。

また、休憩の一時の際に飲むコーヒーの匂いを嗅ぐことで、一気に肩の力が抜け、心が落ち着いた状態で考えを進めることができるという方もいるかもしれない。

違う環境に自身を置き、客観的に今までのアイディアを振り返ることで、今まで積み上げてきた考えやアイディアの活かし方などが思いつくかもしれない。

実際、五感を刺激するためにオフィスにさまざまな仕掛けを施す企業も多い。

例えばあのGoogleでは、食堂やビリヤードテーブルなど、オフィスデスク以外のアメニティを用意している。

それは、デスクに向かっている以外の時間で浮かんださまざまなアイディアを、オフィスにいる社内のメンバーにすぐに共有できるようにするためだ。

同僚とご飯食べている時、ちょっとしたビリヤードゲームをしてリラックスした瞬間に浮かび上がったアイディアがすぐにその場にいる同僚やチームに共有できるよう、そしてそれが会社の新しいイノベーションとして育てられるように会社がその環境を提供している。

著者も実際にファシリテーターとしてアイディエーションに携わった時には、クライアントにソファーやクッションが多い部屋を使うように提案した。

それまで机と椅子と座っていたチームだったが、靴を脱ぎ、体制を崩しながら議論を進めていく中で、より腹を割った議論ができたように見受けられた。着用している洋服や姿勢などで議論の質が変わったことを実感した。

4. 自分のスタイルに合った時間管理

これまで、さまざまなツールや方法を紹介したが、最後の方法として、その中で筆者が強調したいのは、自分に合ったタイミングで、かつその状況に合うツールと使うタイミングをよく理解することである。

例えば、自分は朝型なのであれば、重要な作業は朝に行う時間を事前に押さえておく。

また、その内容がさまざまな新しい案を考え出すような「発散系」の内容の場合は、自身のスケジュールにランニングをする時間も予定として設定しておく。

反対に、もし夜型なのであれば、無理して朝起きずに、自身の集中が最も保たれる時間を考慮して夜に進める、などだ。

自分のスタイルと、それゆえ自分では変えられないところを理解しておき、スケジュールに組み込んでおくと良い。

ちなみに、研究によると、右脳寄りの人間と左脳寄りの人間で、朝型か夜型かが異なることも証明されているそうだ。

選んだ時間にその時の集中したい業務に応じて、これまでご紹介してきた紙や鉛筆を使ったアイディアの可視化、五感を刺激するために場所を変えるなど、柔軟に対応していくスキルは欠かせないだろう。

まとめ

Design Thinkingという言葉が聞かれて久しいが、実はその本質は考えること以上に、実践することにある。

btraxでも、アイディアを考えるだけでなく、手を動かし、実践や実装まで行うことで今までにない発想やクリエイティブなアウトプットが形にされていくことの重要性を強調している。

実際に研修やその中で行ったワークショップに参加して、筆者は、とにかく実践してみることがまた新たなアイディアや可能性を見出してくれるのではないかと考え、上記の4つの「アイディアのためのアイディア」を紹介した。

これを読むみなさんにもアイディアに煮詰まった時に、是非いつもとは違うやり方で課題に向き合ってみていただきたい。

2026年2月25日(水)、Skyworkと共に体感するAIエージェント最前線 開催!

2026年2月25日(水)、サンフランシスコ発・世界最大級のAIコミュニティ The AI Collective によるSkyworkと共に体感するAIエージェント最前線を開催します。

本イベントでは、実際にプロダクトを“使っているユーザー=アンバサダー”と共に、AI活用のリアルな事例や導入のポイントを共有します。

参加承認制です。ご関心のある方はお早めにお申込みください。