デザイン会社 btrax > Freshtrax > 【3つの視点で読み解く】AI時...

【3つの視点で読み解く】AI時代を動かす、サンフランシスコのイベントカルチャー

サンフランシスコをひとたび歩くと、至るところで「AI」の文字が目に入る。

交差点では自動運転タクシー『Waymo』が静かに走り去り、カフェでは隣の卓から新たな時代における働き方の議論が聞こえてくる。そして夕方になれば、街のあちこちで開かれるイベントに赴くのだ。

こうした日々を繰り返していると、イベントが単なる交流の場ではなく、この街の経済と文化を動かす装置になっていることに気づく。

「最新情報を知るために」「ネットワーキングをするために」飛行機に乗って、イベントへ参加しにきている人々がいるのだ。

かつて日本でコミュニティづくりに携わり、コンスタントにイベントを開催していた私にとっても、これは驚きだった。

世界中から人々が学びに集い、街全体で知識が循環している。

本記事では、そんなサンフランシスコの現場で体感した「イベント文化の独特さ」を3つの観点から紹介する。

1. AIを「作る人」か「使う人」か

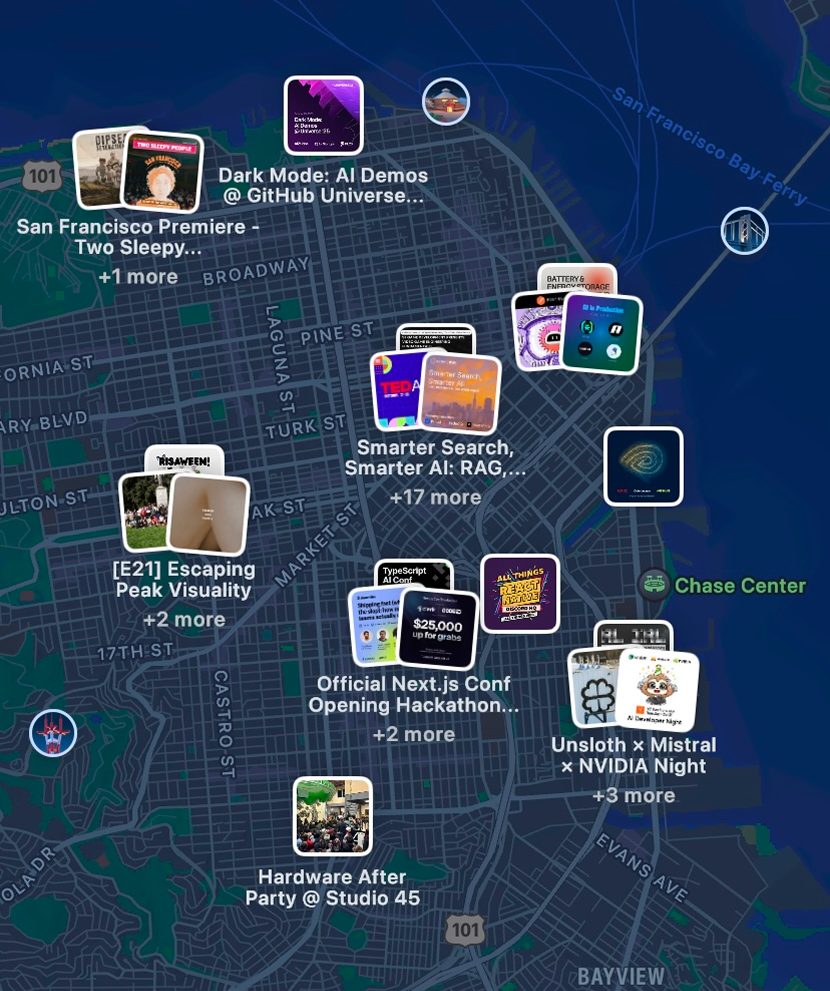

こちらでは主流となっているイベント検索アプリLumaを開けば、スタートアップによるデモピッチからStop AI(AGI反対デモ)まで、毎日のように多彩なイベントが並んでいる。

2025/10/20時点でLuma上に掲載されているイベント

AI系・暗号資産系・アート系など、イベントの種類はさまざまだ。

しかし、開催数・参加者数ともに突出しているのは、やはりAI系のイベントだといえよう。ミートアップからハッカソンまで、どの会場もクリエイティブな人であふれている。

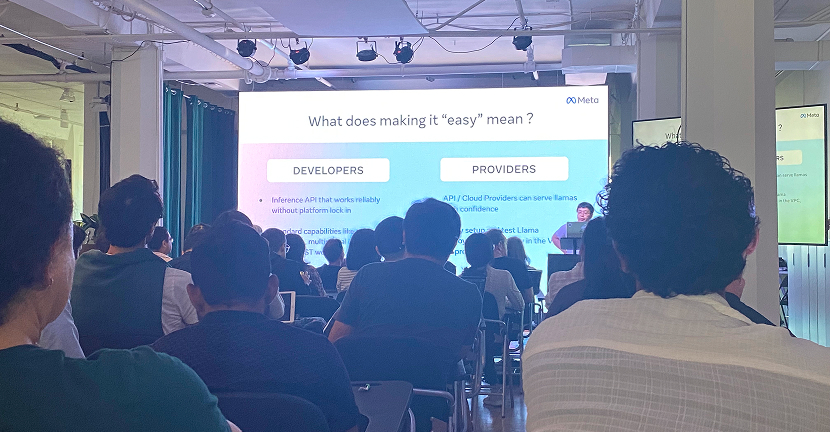

日本との決定的な違いは、これらのイベントが「AIを作る人」向けに設計されている点だ。

MCP(AIが外部のツール等と連携するための共通規格)など、専門用語が飛び交い、理解するには一定の知識が求められる。

日本のイベントが「AIを使う人」向けに寄っているのとは対照的である。

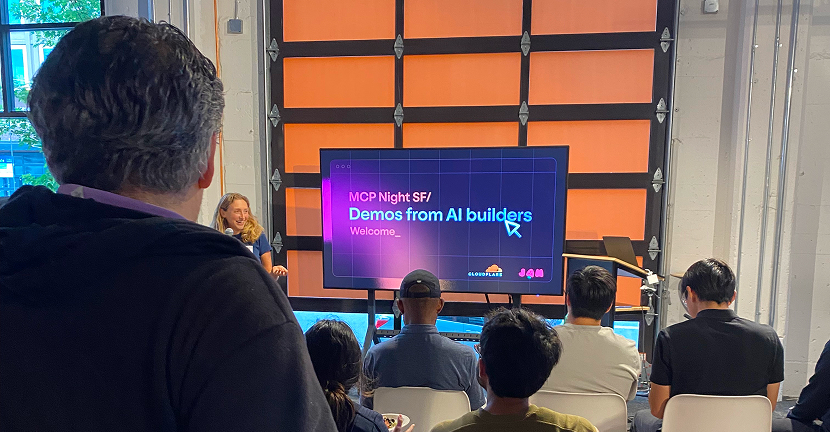

Cloudflareオフィス内で撮影した写真

特に印象的だったのは、Cloudflare本社で開催されたイベントでの一幕である。

Cloudflareは「より良いインターネットの構築」をミッションに、Web表示の高速化やセキュリティ対策のツールを提供している会社だ。多くの人が「✅私はロボットではありません」の認証で目にしたことがあるだろう。

同社は2025年に「Cloudflare for AI」をリリースしており、従業員によるAIの誤用や情報漏洩などの脅威から企業を保護できるようになったと発表している。

さて、そのイベントの運営スタッフが私と目が合うなり声をかけてきた。

『Hi, I’m xx! What kind of AI are you building?』(どんな種類のAIを作ってるの?)

日本であれば「どんなお仕事を?」「なぜAIに興味を?」と聞かれるのが定番だが、ここでは「何を作っているか」が前提になっている。そのカルチャーの違いに衝撃を受けた。

一瞬の会話の中にも、「何を作っているか」が当たり前に問われるこの街の空気が凝縮されているようだった。

こうした空気を支えているのが、AWSなどのテック系企業が置いているコミュニティマネージャーの存在だ。

彼らは参加者と自然に会話を交わし、初対面同士の距離を一気に縮めてしまう。会場の空気を温め、誰もが発言しやすい雰囲気をつくる“人を巻き込むプロ”である。

初心者でも気軽に参加しやすい空気は、まさに彼らの手によってデザインされている。その結果、「AIを作る人」の輪はイベントを通じて着実に広がっているのだ。

一方で、ChatGPTやGeminiなどのLLM(大規模言語モデル)や、非プログラマー向けのAIエージェントを提供する企業は、意外にもイベント開催が少ない。

サンフランシスコのAIコミュニティの重心が、明確に“作り手”へと傾いていることがわかる。

2. 圧倒的な熱量と多様性

どの会場にもクリエイティブな人が多いと言ったが、出会う人たちのバックグラウンドは幅広い。

とある連続起業家の黒人男性は「LA在住だったけど、サンフランシスコの勢いに乗るために引っ越したんだ」と語っていた。

またUCバークレーの情報学部を卒業したばかりの中国人女性は「故郷にいる家族は何の仕事をするの?ってうるさいけど、私は就職せずに起業するつもり」と話していた。

共通しているのは、とにかく学びに貪欲な姿勢だ。

そうした人々が集う会場には、驚くほどポジティブな空気が満ちている。私がここに来て初めて参加したピッチデモ&ミートアップでも、それを強く感じた。

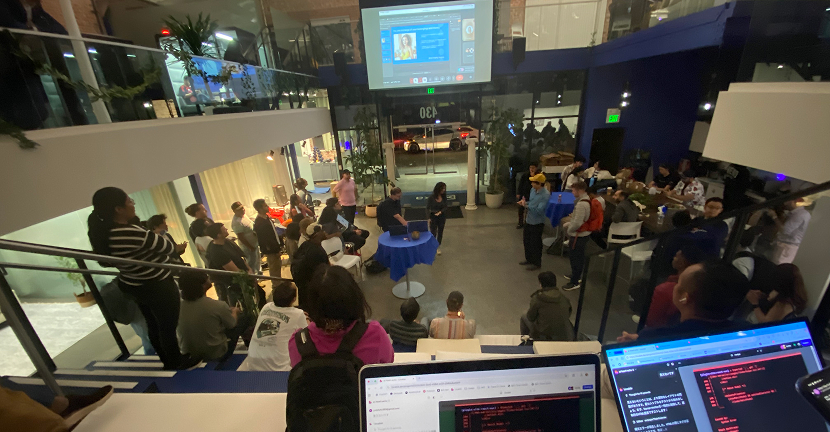

AI Agent SF Meetupの様子。定期的に開催されている

司会者による導入の挨拶で、彼はアメリカの童謡を例え話に使った。すると、前列にいた参加者がスマホでその曲を流し出し、司会者はすかさずマイクを向けたのだ。

日本であれば、そのように誰かが話の途中で音楽を流すことなどなく、ただ静かに進行するのではないだろうか?

イベントは始まったばかりだというのに、すでに会場には一体感が生まれていた。

その後も、ピッチを終えた発表者が近くを通ったら「Good job!」とハイタッチをする人や、質疑応答で毎回手をあげる人など、オーディエンスの積極性に驚かされた。

実際に参加したバイブコーディングのハッカソン

そして、ハッカソンの熱気もすさまじい。

私が三日間で開発を行うハッカソンに参加した際、初日の終わりに発表の時間があった。

これは任意の中間発表みたいなもので、審査の対象となるのは最終日に提出されたプロダクトのみである。しかし、マイクを持ちたい参加者が多すぎたため、あっという間に時間切れとなった。

このとき司会者は切り上げようとしたのだが、「あと数人だけ!」と参加者が詰め寄っていった。その結果、1分ピッチが30秒に短縮され、発表時間が継続されたのである。

結局みんなで会場を出たのは、予告されていた終了時間の1時間半後だった。

右下コーディング画面が真っ赤なのは気にしないでいただきたい

もちろん途中で帰ることもできたのだが、合理性よりも「やりたい」という気持ちが優先される光景に、私自身も影響されてしまった。非常に満足した気持ちで帰路につくことができていた。

3. 企業はなぜここまでイベントに投資するのか?

サンフランシスコのイベントを語る上で欠かせないのは、そのスケールとおもてなしの手厚さだ。

食事が並ぶテーブルの前に100人を超える参加者が集い、次々とLinkedinを交換していく。ピザ、春巻き、デザートバーなど、内容は違っても「食事と交流が一体化している」点はどの会場も同じだ。

定番はピザ

ヴィーガンにも対応している

右下に写っている乳白色のドリンクはプロテイン

こうしたイベントが一度きりではなく、毎日のように街中で開かれている。

日本の感覚では「どうやって採算を?」と疑問に思うほどだが、アメリカ企業は日本企業よりも大きなマーケティング予算を確保しており、イベントはその一環として位置づけられている。

とはいえ、一口に「イベント開催」といっても、企業の立場によって目的は異なる。

- スタートアップにとっては、優秀な人材への採用アプローチ。イベントを通じて「この会社のカルチャーで働きたい」と思わせるブランディングの場でもある。Tシャツや帽子などのSwag(ノベルティグッズや記念品)を配っていることもしばしば。

- 開発環境やツールを提供する企業にとっては、エンジニアに直接リーチし、実際に使ってもらうきっかけを作る場。マーケティングであり、プロダクトの“ユーザー獲得チャネル”でもある。

- VCやアクセラレーターにとっては、将来有望なスタートアップとの出会いの場。投資先の発掘、あるいは支援候補のスクリーニングという意味を持つ。

このように、主催者側の目的こそ異なるものの、どの立場にとっても共通しているのは、イベントが「優秀な人材や技術に最短距離で出会うためのリアルな接点」として機能しているという点だ。

イベントが生み出す街のエネルギー

オンラインが進化するほど、リアルな場の価値は高まっていくのだ。人々がオフラインの交流を楽しみ、軽食を片手に未来を語る。

人間らしく、希望と多様性に満ちたこの光景こそ、サンフランシスコのイベント文化の真髄だと感じた。

日本でも、こうした“リアルな出会い”を通じて新しい学びや協働が生まれる環境づくりが、これからますます重要になっていくだろう。

サンフランシスコオフィスでのハッピーアワーの様子

現在btraxでは、サンフランシスコオフィスを中心に「AI×デザイン思考」をテーマとしたワークショップや、ハッピーアワーを開催している。東京で行うこともあるため、興味のある方はbtraxホームページのイベント情報をチェックしてほしい。

もしこの記事を読んで「現地のビジネスの空気を感じてみたい」「btraxとイベントを開催したい」と思った方は、ぜひ一度お問い合わせをいただきたい。

きっとこの街の熱を、肌で感じられるはずだ。

この内容に関連するポッドキャスト

2026年2月25日(水)、Skyworkと共に体感するAIエージェント最前線 開催!

2026年2月25日(水)、サンフランシスコ発・世界最大級のAIコミュニティ The AI Collective によるSkyworkと共に体感するAIエージェント最前線を開催します。

本イベントでは、実際にプロダクトを“使っているユーザー=アンバサダー”と共に、AI活用のリアルな事例や導入のポイントを共有します。

参加承認制です。ご関心のある方はお早めにお申込みください。