デザイン会社 btrax > Freshtrax > “イノベーション“ や ”DX...

“イノベーション“ や ”DX” をバズワードで終わらせないために大切な2つのこと

イノベーション、デジタルトランスフォーメーション(DX)人工知能、コト消費、ブロックチェーン、ビックデータ、ユーザーエクスペリエンスデザイン(UX)。今日もネット上で氾濫する情報洪水の中でバズワードが踊る。

これらの重要性そのものに対して疑問を抱く人は少数だろう。

筆者も同意見である。すべてを同じバズワードとして括るのはあまりにも乱暴であるが、これから5-10年後の時流を形成していくことにおいて様々な形で貢献していくことは間違いないと言ってよい。

しかし、これらのバズワードが与えられた役割を全うしているかに関しては疑問を投げかけたい。

カタカナを並べられると「なんだかすごいことをやってそうな気がする」と感じさせてしまう日本語の特性も相まって、「なんとなくわかった気になる人」を量産し、本質的な議論を行えない現象を引き起こしてはいないだろうか。

なぜバズワードがうまく機能していないのか。その理由について考えてみたのがこの記事である。ここでは2つの原因に注目したい。

解決策だけの議論に終始している、そして、行動に移せるだけの具体性を考えずに使っている、の2つである。記事の中では、例としてDXを取り上げる。しかしどのバズワードを選んだとしても、筆者の主張は本質的には変わらないだろう。

1. 「解決策だけの議論に終始している」

“顧客がそれを使ってくれて初めて発明が破壊的な何かになる”

本題に入る前に前提を1つ共有したい。価値とはある問題を解決することで生まれるということだ。

例えば、マクドナルドのハンバーガーは空腹感を満たすことで価値が生まれる。インスタグラムにアップされる写真も、それによって満たされる自己承認欲求に価値がある。

逆に言えば、極論ではあるが、ハンバーガーや写真、それ単独では価値は無い。

Amazon CEOのジェフ・ベゾスの言葉を借りれば、“Invention is not disruptive; only customer adoption is disruptive(発明そのものは重要ではない。顧客がそれを使ってくれて初めて、発明が破壊的な何かになる。)のである。

「問題解決」を構成する3つの要素

そんな問題解決は文字通り2つの単語によって形成されている。「問題」と「解決策」である。そこに、問題の主語となる「ユーザー」を足した3つを、問題解決を行う際の要素としたい。

インスタグラムの例で言うと、「ユーザー」:女子高生、「問題」:自分自身で自分の価値を認められない、「解決策」:インスタグラム、といったところだろうか。

インスタグラムのダイアグラム

「誰のどんな問題を解決するのか」の欠落

さて、バズワード説明の際に起こりがちなのが、この3つの要素の中で、「どうやって解決するか」という解決策の説明に終始していることである。「クラウドを活用して〇〇〇が出来る 」「ビックデータを用いて〇〇〇が出来る」などがこれに当たる。

しかし、これだけではその価値を提唱するのに不十分であることは明らかだ。

なぜなら、解決策自体に単独で価値が帯びることはないからである。それは上述したハンバーガーや写真自体に価値がないのと同じロジックだ。解決策はそれが解いている問題と合わせて語られることではじめてそこに価値があるのかないのかが判断できる。

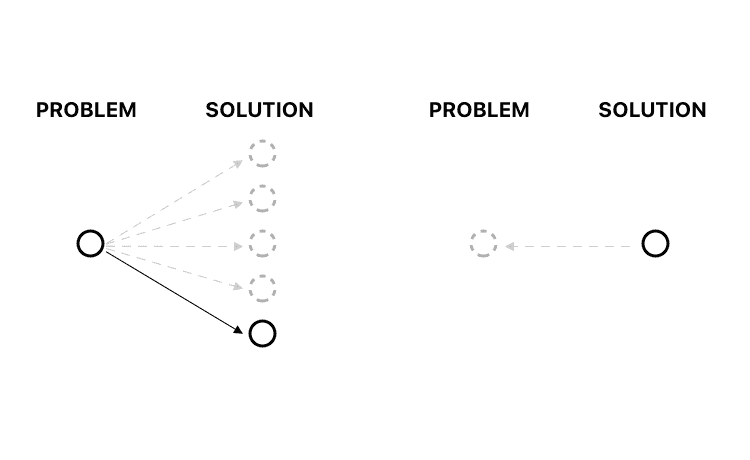

そうなると「解決策」と「問題」のどちらを先に取り組むべきかという話になる。実際には行ったり来たりしながら進むことになるが、起点とすべきは問題の方であると私たちは考えている。

問題起点>解決策起点の理由

前提として、問題解決においてどのような問題を解くかという問題定義が非常に重要である。

そしてその重要性は益々高まっている。低次で顕在的な欲求は解決し尽くされ、より高次で潜在的な欲求の解決が求められる現代において、解く価値のある問題定義を出来るかどうかが、良い問題解決のために非常に重要な要素であることは間違いない。

ではなぜ起点を問題にする必要があるのか。逆に解決策起点で行うと何がいけないのか。それは固執をすべきは解決策ではなく定義した問題であるからだ。1つの問題に対する解決策は複数あるケースが多い。

もし問題を定義出来ている場合、1つの解決策が上手く行かなければそこでの学びを基に他の方法に切り替えれば良い。問題に固執しているからこそ解決の方法に対してはフレキシブルな意思決定が出来る。

しかし解決策に固執した場合、変更するのは問題の方になる。こうなると3つのことが起こりがちである。

①解決策から逆引きでの問題設定

1つ目は、知らず知らずの間に解決策から逆引きでの問題設定をしてしまうことだ。大企業の場合「IoTやAIで何かしらの良いものを作れ」や研究室の場合「今作っている技術をとにかく世の中に出したい」というのがこれである。

これにサンクコストや解決策に対する愛情によって生まれる意思決定に対するバイアスも相まって、世の中にそもそも実在しない問題を無理やり定義してしまいがちだ。いわゆる「カナヅチを持っていればすべてのものがクギに見える」状態である。

②誰のためでもない製品の誕生

2つ目は誰の為でもないサービスを生んでしまうことだ。これは誰のどんな問題を解くかが定義されていないが故に解決策の評価軸を固定出来ないことに原因の1つがある。

製品開発の議論の流れがいつの間にか「こう考えればこの機能は悪いとは言えない」となぜか駄目だと言えない理由をそれぞれの主観での言い合いになるのがこれである。

この結果、機能は満載だが、誰からも使われない製品が完成する。問題が設定されていないため、解決策の評価軸が一定に定まらず、それが故に誰のためにもならない製品が誕生してしまう。

③ピボットが問題の価値を下げる

3つ目はピボットをすればするほど問題の価値が下がることだ。問題起点の場合は基本的に問題の大きさは変えずにその解決策を変えていくことになる。

一方で、解決策を軸にする場合、解く問題を変えるしかなく、それは問題を解くことの価値を減少させることが多い。ピボットすればするほど問題解決の価値がどんどん小さくなってしまうのだ。

どんな問題解決も必ず問題起点であるべき

必要なのはDXによって誰のどのような課題がどのように解決されるか

確かに様々な解決策を投げてみることで何が問題なのかがわかってくることは多々ある。しかし、あくまでもそれは明確な問題定義の為の道具だと捉えるべきだ。

どんな問題解決においても、まずは抱えている問題を定義することの重要性は変わらない。それは新しいメニュー開発であれ、上司との人間関係であれ、DXであれ、その工程の重要性は同じである。

つまり、問題解決において本来1番最初に語られるべきは、DXによって誰のどのような課題がどのように解決されるかである。DX推進するための課題ではないのだ。

2. 具体に紐付かない抽象的な言葉である

言葉と抽象化の関係

ところでそもそもバズワードとは一体どのように生まれたのだろうか。この問いを考える為に、いきなりであるが、言葉と抽象化の関係について軽く触れたい。

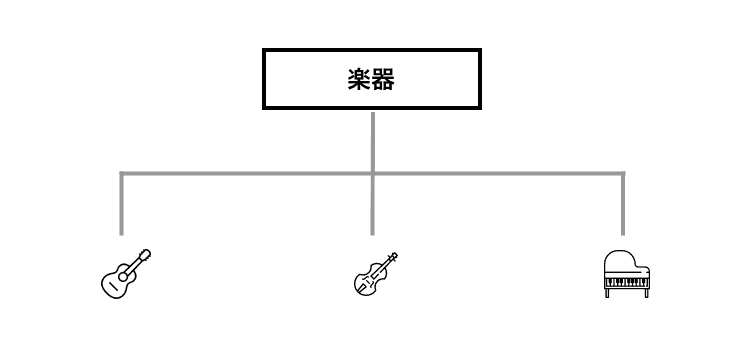

簡単に言えば、言葉は抽象化によって生まれた産物である。例えば、ギターもピアノもバイオリンもまとめて「楽器」と呼ぶことで、「楽器を演奏しよう」という表現が可能になった。

「楽器」という言葉を用いずに同様の意味を表現しようとすると、いちいち個別の楽器の名前を呼ぶことになる。

もっと言えば、「ギター」という言葉も、世界各国で生まれている個々のギターをまとめて抽象化することで名付けられたものだ。

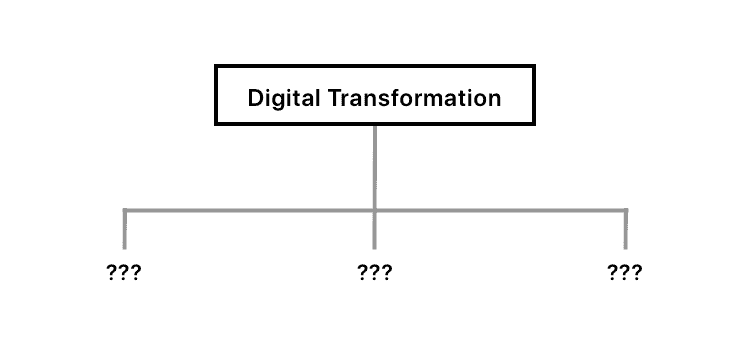

これは「デジタルトランスフォーメーション」や「イノベーション」といったバズワードも同様である。言葉として誕生している以上、そこには具体的な事象が抽象化されるプロセスを踏んでいるはずである。

それ自体は問題ではない。言葉とはそういう風に生まれるのであり、それが言葉の持つメリットである。しかし、ここで問題とすべきは、その具体的事象がそもそもわからないまま抽象的な言葉を使ってしまっていることだ。

なぜ問題か。それは抽象的な概念だけでは行動に移せないからである。

抽象的な言葉はその具体性を考えた者のみに使う資格がある

行動に移せる抽象度は人によって異なるだろう。しかし明確なのは、具体的な事象を考えたことのない人が抽象的な言葉に従って行動に移すことは無理だということだ。

楽器の例で言うと、「楽器」という言葉を知っていても、それが何かわからない人が『「ギター」を「弾く」』という行動に移ることはない。

重要なのは、自分が行動に移せるだけの抽象度まで具体化させることである。

そして少しずつ抽象度の階段を登っていくことだ。逆に抽象的な言葉だけで満足しているとわかった気になり、何も行動出来ないという状態に陥ってしまう。いわゆる「口だけ」と揶揄されるパターンの1つである。

具体性が紐付いていなければ、どれだけカッコいいバズワードでもそれはただの「文字の羅列」でしかない。

「デジタルトランスフォーメーション」という言葉で行動に移せるのはその具体性を考えた人だけである。抽象的な言葉はその具体性を考えた者のみに使う資格があるのだ。

必要なのは問い直し

とはいえ、これらのバズワードから具体的な事象に落としていく作業はなかなか難しい。あまりにもいろいろな事象を含みすぎているからだ。

「イノベーション」や「デジタルトランスフォーメーション」などと聞くと、何か言っているようで実は何も言ってないのでは、錯覚してしまうことすらある。

それでも行動に移せている人がいる。なぜか。それは彼らが問い直しをしているからだと考える。「デジタルトランスフォーメーションとは何か」という問いをそのまま考えるのは難しい。壮大かつ抽象的過ぎるのだ。

それは「売れる商品とは何か」的な問いの設定に近い。そんなだだっ広い問いに対してうんうんと唸っていても答えを出すのは難しい。

そこで必要なのが問い直しである。「制約を与える」は問い直しを進める際の方法の1つだ。「巨匠は制限のうちにおいてのみ現れる」とゲーテが語っているように、制限があるからこそ思考を深められることは多々ある。

今回の文脈に落とし込むとすると「『いわゆる』デジタルトランスフォーメーションとは何か」を指針としつつ、「『自分たちにとって』デジタルトランスフォーメーションとは何か」を具体的に考えるところからその制約は始まると言えるのではないだろうか。

まとめ

バズワードが機能しない理由として、1.解決される問題の欠落と2.具体に紐付かない抽象的な言葉であるということをあげた。

逆に言えば、機能させるために必要なのは、「誰の」「どんな問題が」「どうやって解決されるのか」を「具体的に」考えることだ。

とは言ってみたものの、これは非常に根気の要る作業である。自分たちが一度定義したことに対して、常に批判的な立場を取り、何度も何度も定義し直す必要があるからだ。

そこに絶対的な正解はなく、誤解を恐れずに言えば当事者たちの”腹落ち感”だけを頼りに意思決定していくことになる。正解がある問題だけを解いてきた人からしたら、狂気の沙汰であるように見えるだろう。

しかし、だからこそ答えを出すことに価値がある。「デジタルトランスフォーメーション とは」とGoogle検索すると表示される、「解決策だけが抽象的に書かれた客観的な答え」は指針にしかなりえない。

他社の事例を掻き集めることも同様である。最終的な答えを生み出すには当事者たちが自分ごととして考え抜く作業を飛ばすことは出来ないはずだ。

この領域を役割として担っているのが我々ファシリテーターである。

絶対的な正解がない問いに対して、抽象度や視点を変えたり仮定や制約を与えながら、その問いを考えられる形に変化させることで当事者たちの“腹落ち感”を醸成する意思決定のプロセスがある。

これからの方向性を左右するような問いを深めるにおいて、ファシリテーションという形で関わることが出来れば我々にとってそれ以上に嬉しいことはない。

お問い合わせはこちらまで。

この内容に関するポッドキャスト

2026年2月25日(水)、Skyworkと共に体感するAIエージェント最前線 開催!

2026年2月25日(水)、サンフランシスコ発・世界最大級のAIコミュニティ The AI Collective によるSkyworkと共に体感するAIエージェント最前線を開催します。

本イベントでは、実際にプロダクトを“使っているユーザー=アンバサダー”と共に、AI活用のリアルな事例や導入のポイントを共有します。

参加承認制です。ご関心のある方はお早めにお申込みください。