デザイン会社 btrax > Freshtrax > 日本の起業家の98%が知らない...

日本の起業家の98%が知らない『×0.02』の罠 ~ それは本当にスタートアップなのか?~

先日、福岡で開催された、RAMEN TECHというイベントで登壇する機会があった。

その中で、僕が登壇した1つが、「グローバルサミット」という、世界展開を目指すスタートアップに関するセッション。そこでふと気づいてしまった。ちょっと残念な現実があると。

グローバルサミットでの様子 (オーディエンスは10名程度)

会場を見渡して気づいた、ある事実

デモを見せる人、ピッチする人、展示をする人。そしてオーディエンスとして学びに来ているスタートアップ関係者たち。会場には多くの情熱的な起業家やビジネスパーソンが集まっていた。

でも、想像してほしい。もしその場に100人のスタートアップ関係者がいたとしたら、その中で、本気で「グローバル」に展開している人たちが何人いるかを。

僕の感覚では、2人 だ。

いや、これは福岡だけの話じゃない。東京でも大阪でも、日本全国のスタートアップイベントで同じ光景を目にする。日本のスタートアップサービスを考えてみてほしい。

小さなスタートアップだろうが、すでに上場した大きなスタートアップだろうが、ユーザーのほとんどが日本国内にしかいないサービスばかりじゃないのか。って。

そして、本当にそれはスタートアップなのか?

失われている98%という数字の意味

ここで少し計算をしてみよう。日本の人口は約1.2億人。世界の人口は約80億人。つまり、日本は世界の約1.5%にすぎない。

すなわち、日本のスタートアップの98%が国内市場にしか目を向けていないとすれば、世界の98%以上の市場を最初から諦めているということになる。

多くの場合は、デジタルやネットを通じたサービス提供しているのに、その対象が国内にしかいない。

これ、めちゃくちゃもったいなくないか?

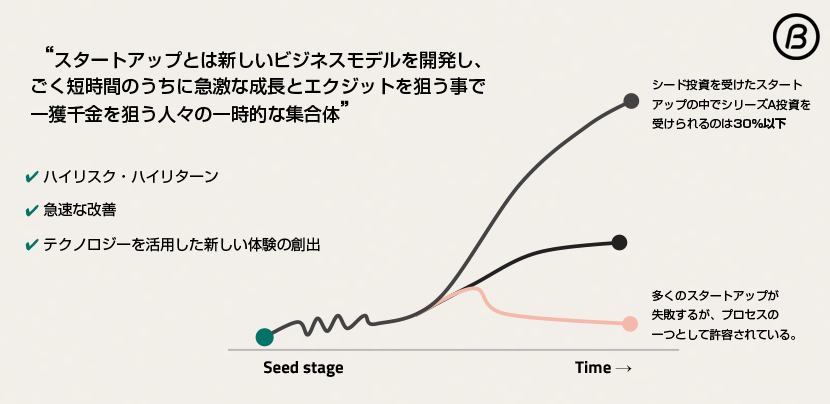

「ニッチを攻めて、急成長を実現する。」のがスタートアップの存在意義

そもそもスタートアップってなんだっけ?ベンチャー企業とは違うんだっけ?

シリコンバレー的な感覚で言うと、スタートアップの本質は、「ニッチを狙ったイノベーションを通じ、急成長を実現する実験的な存在」だ。そして、それを世界に広げていき、世の中をポジティブに変えていく。

それこそが、起業家としてスタートアップをやる大きな意義だし、投資家が、お金と一緒に起業家に託す想いでもある。

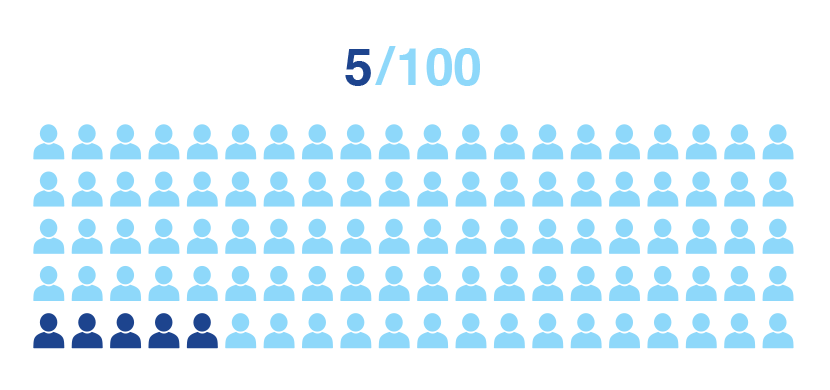

シリコンバレーの「100人中2人理論」

ここで、サンフランシスコやシリコンバレーのスタートアップ界隈でよく言われる話を紹介したい。

「100人いたら1人か2人が熱狂するサービスを作れ」

100人にそのサービスを提供したときに、98人から無視されてもいい。そんなもの一生使わねえよって言われてもいい。でも、1人か2人が「これめちゃくちゃ使う!絶対お金払う!」って言ってくれれば、それでスタートアップとして成り立つんだ。

なぜか?

100人いて5人しか使わないサービスでも、これを世界に展開したら80億人の5%、つまり4億人になる。4億人って、日本の人口の3倍以上だ。日本人全員が使うサービスより、3倍も大きな市場になるわけだ。

だから、世界に目を向けると、100人中5人しか使わないような、ぶっ飛んだ尖ったサービスを作りやすくなる。イノベーションを起こしやすくなる。

100人中、5人を狙えると尖ったサービスを作ることができる

日本市場の甘い罠

でも、これを日本国内に目を戻したらどうだろう?

日本の中で最大で5%の人しか使わないってなると、相当規模が小さくなってしまうため、商売が成り立たない。市場が小さすぎる。それだと投資に値しない、上場できない、そういう話になってしまう。

だから、最低でも20%、30%、できれば半分くらいのシェアを取れるサービスを作ろうとする。

すると、どうなると思う?ニッチむけの尖ったサービスは作れなくなる。前例があったり、みんなが狙う領域を目指し、誰もが使いたくなるような無難なサービスになってしまう。

これが、日本国内でスタートアップを作るときに、シリコンバレーのスタートアップと比べてぶっ飛んだサービスが生まれにくい理由だ。

同じ「スタートアップ」という言葉を使っていても、実は全く違うゲームをプレイしている。

世界のスタートアップは最初から国境がない世界

そういえば、サンフランシスコやシリコンバレーで生まれるスタートアップで、「アメリカ国内向け限定サービスです」って考えて作ってるところなんて、まずない。

最初から、世界のどこにいる人でも使えることを前提に作る。まあ、当たり前の感覚ですよね。英語で作れば英語圏の人はアメリカ以外にもいるし、第一言語が英語じゃない人でも英語なら使えるって人は世界中にいるんだから。

Twitterだって、Slackだって、日本語化される前から日本の人たちは使ってた。それと同じだ。

最初から世界向けに作るから、お金も人も集まりやすい。スタートアップが急成長しやすい環境になる。

一方、日本では暗黙の了解的に「とりあえずは国内だよね」が前提条件になってしまう。そして、その限定を解除するタイミングは、ほとんど来ない。

OpenAIが教えてくれたこと

最近、すごくわかりやすい例がある。OpenAIが提供する、ChatGPTだ。

そう。皆さんも聞いたこと、もしかしたら使ったこともあるかもしれない、AIを代表するツール。あのサービス、最初から国境なんてない。リリースした直後から世界中のユーザーを集めている。

AIサービスって多くの場合は、基本的に言語の壁がない。翻訳すらAIがやっちゃう。サービス自体の他の国への参入障壁がものすごく低いんです。

ChatGPTはアメリカでリリースされたのとほぼ同じタイミングで、日本でも使い始められた。あれがまさに、エクスポネンシャルグロース(指数関数的成長)を実現する、ザ・スタートアップの成長モデルだ。

だって、最初の5,000万ユーザーを集めるにに15日しかかかってないんだから。

じゃあ、同じようなことを日本の企業ができたのか?OpenAIが日本から生まれた可能性はあったのか?

正直に言うと、もし日本のスタートアップが同じようなサービスを作り始めていたとしても、多分、日本人向けに作っていたと思う。そこが根本的な違いなんだ。

「まずは日本国内向けから」なんて悠長なことを言っている間に、後発の類似サービスにぶち抜かれるのがオチだ。

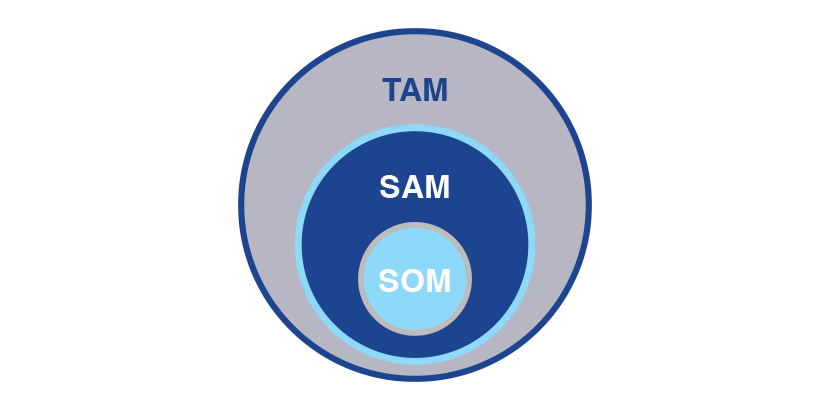

ピッチ資料の最後に「×0.02」

そういえば、日本のスタートアップのピッチをよく聞く機会があるのだが、最後の方に見込み市場のグラフが出てくる。TAM、SAM、SOMって書いてある、丸い円が何重かになってるボンカレーのロゴのようなやつだ。

でも、あれを見るたびに思う。「これ、どうせ最後に ×0.02 だろ?」って。

スタートアップピッチで使われる見込み市場の図

なぜなら、結局は日本国内だけの市場規模だから。せっかくなら、最初から世界を狙って、それを×1にしてくれよって願いたい。世界市場で考えてくれよ、と。

そして、見込み市場の単位がなぜか「円」になってる。ドルじゃないんだ。日本国内で円で換算している限り、50分の1とかの規模での世界観で話しちゃうことになる。

なんか、切ない気持ち。

スタートアップ 98対2理論

そんな感じで、日本のスタートアップ関係者で、グローバルを本気で視野に入れてる人って、2%ぐらいしかいないんじゃないかな?

80-20の法則(パレートの法則)ってよく聞くけど、日本のスタートアップ界隈では「98-2の法則」になってるような気がする。

日本のスタートアップの98%は、世界市場の2%しか狙ってない。逆に言うと、市場ポテンシャルの98%を失っている。

同じ努力をするなら、同じ苦労をするなら、見込める市場の大きさは大きい方がいいに決まってる。日本国内で必死に戦うんだったら、世界に目を向けて、もっと広い市場で大らかにプロダクト作りをしてみたらどうだろう?なんて定期的に思ったりする。

98対2の理論:98%の日本のスタートアップは、世界市場の2%しか視野に入れていない。

もちろん「国内をないがしろにする」わけじゃない

誤解しないでほしい。僕は「日本市場を捨てろ」なんて言ってるわけじゃない。

例えば、btraxが支援しているDAC-NOTEという会社。彼らは北米展開を積極的に進めているけど、CEOのスバルさんは、国内も全然ないがしろにしていない。地方も含めて、お客さんのところに飛び回っている。

日本は世界の中の一つなんだ。日本を捨てたり忘れたりするわけじゃなくて、それをやりながら、海外ユーザーでも使えるプロダクトに変換させていく。Webサイトを英語化し、ブランドマテリアルを海外の人から見て違和感のないものにしていく。

我々は、そんな世界に挑戦するスタートアップに対しての、プロダクト作りやブランディングを通じて、夢を実現させたいって。素直に思っている。

今、始めようとしている人へ

もしあなたが今、スタートアップを始めようとしているなら、一回立ち止まって考えてみてほしい。

本当に日本国内だけでいいのか?

その前提条件を、デフォルトで受け入れてしまっていないか?

確かに、グローバル展開は簡単じゃない。為替のリスクもあるし、文化の違いもあるし、法規制の問題もある。でも、それは「難しい」のであって、「不可能」じゃない。

最初から世界を見据えてプロダクトを作る。それだけでも、可能性は98%広がるんだ。

サンフランシスコの住所がスタートアップに対して持つ意味

ちなみに、僕が経営するbtraxのサンフランシスコオフィスを、いくつかの日本のスタートアップに貸している。なぜか?

サンフランシスコの住所って、スタートアップにとっては世界で一番美しい、見栄えのする住所なんだ。ブランドのお店で言えば、銀座に住所があるようなもの。

住所の欄だけでも「San Francisco」って書いてあると、グローバルスタートアップっぽく見える。

そういう小さなことから始めるのもいい。大事なのは、マインドセットなんだ。

偉そうなことを言える立場じゃないけど

正直に言うと、僕も偉そうなことを言える立場じゃない。でも、海外に住んでいて、毎日グローバルスタートアップの躍動を目の当たりにしていると、日本のスタートアップが国内だけに留まっちゃうのは、本当にもったいないと感じる。

ビジョン的な面でね。

日本には素晴らしい技術がある。優秀な人材がいる。情熱的な起業家がいる。足りないのは、ただ一つ。「世界を見る」という視点だけなんだ。

もし、この記事を読んで少しでも「グローバルにやってみようかな」って思った方がいたら、ぜひbtraxに相談してほしい。一緒に、その98%の市場を取りに行こう。

世界は、思っているよりずっと広い。そして、思っているより、ずっと近い。

この内容に関連するポッドキャスト

2026年2月25日(水)、Skyworkと共に体感するAIエージェント最前線 開催!

2026年2月25日(水)、サンフランシスコ発・世界最大級のAIコミュニティ The AI Collective によるSkyworkと共に体感するAIエージェント最前線を開催します。

本イベントでは、実際にプロダクトを“使っているユーザー=アンバサダー”と共に、AI活用のリアルな事例や導入のポイントを共有します。

参加承認制です。ご関心のある方はお早めにお申込みください。